jeudi 28 septembre 2006

Un riche industriel est marié à une très belle femme. Plus ou moins jaloux, il engage un détective privé pour déterrer son passé, puisqu’il ignore tout d’elle. L’enquêteur découvre que la jeune femme eut autrefois un amant, dont la fiancée mourut dans des circonstances étranges. En réalité, la jeune femme a été assassinée, mais passivement, par les deux amants retors.

Les anciens amants se retrouvent à la faveur de cette investigation, tremblants que l’on mette à jour leur forfait, et retombent dans leur fatal penchant, puis décident d’assassiner le mari.

Rarement un résumé factuel n’aura autant menti sur le contenu d’un film !

"Le moment le plus dur est celui où on se rhabille" dit l’amant adultère. Étrange déclaration qui est moins un regret qu’un maladroit constat de gêne. Seule la peau est en partage. Retrouver le vêtement, instituer la démarcation de l’un et de l’autre, se lover dans une identité factice et, néanmoins, plus réelle ou moins trompeuse que celle de la nudité. Cette absence de proximité forclôt la relation, l’empêche d’être entière et unique. Elle trahit davantage : une impossibilité à demeurer dans un face à face, dans la communion spirituelle des corps séparés. Ceux qui ont peur du silence craignent probablement qu’un non-dit échappe à la maîtrise étroite de leur sage conscience. Le corps a ses raisons que l’âme ou l’esprit réduisent à néant. Aimer et être amoureux, aimer et avoir du désir, sont deux états distincts, toujours irréductibles l’un à l’autre, qui, parfois, coexistent, se juxtaposent et, dans le meilleur des cas, se coordonnent. Tel n’est pas le cas de la sensation physique qui (dés)unit les deux personnages.

Quitter le non-lieu de la chambre d’hôtel – tristement symbolique du non-fait de leur amour - et se jeter dans la réalité sociale, qui distribue les rôles mieux que le destin les cartes à jouer. Tel est le lot de deux amants transis d’impossible et d’indicible. On pourrait les plaindre mais ils sont mis à l’abri de notre compassion par une réalisation qui anticipe et annihile, par cette prévoyance même, toute émotion immédiate. La temporalité du film est distendue mais c’est un phénomène qui ne se laisse bien entendre qu’à la fin du film. L’ellipse temporelle (ici le premier crime des deux amants, qui est le ferment de leur passion condamnée) est au cinéma antonionien ce que la litote est à la littérature.

La phrase citée en ouverture de ce billet pourrait être simplement moqueuse, raillerie anodine, ou encore manière de se protéger contre l’intrusion d’un silence punitif, qui succède à une étreinte coupable de ne pas l’être, dépourvue de cette dimension spirituelle qui lui donne sens et, paradoxalement, corps. La voie des sens ne guide pas vers le fil d’Ariane du cœur et de l’esprit. Les deux protagonistes ne se regardent d’ailleurs jamais, ou si peu, les yeux dans les yeux. Peur de ne pas se reconnaître dans la vision de l’autre et d’être renvoyé à cette solitude cannibale ? La peau se frotte à celle de l’autre mais ne perce pas le voile de la différence, de la distance immense qui existe entre deux esprits malsonnants. À qui la faute ? À quoi ?

Tous les deux vivent dans l’imminence de ce qui n’adviendra jamais, dans une temporalité abstraite, qui les rejette en marge de la réalité fermée de leur duo, dans une image fantasmée d’un passé rendu mensonger par une mémoire qui réécrit vraisemblablement les moindres détails. L’homme a tué par un non-acte sa fiancée – qui est tombée lorsque la porte de l’ascenseur s’est ouverte alors que la cage n’était pas là. Tout s’est quasiment passé comme si son seul désir de se débarrasser d’elle l’avait assassinée. La complice de cette disparition, qui fut perçue comme un suicide, n’a fait qu’attenter par la parole murmurée, mauvaise conseillère, à la vie de sa rivale. Le crime semble presque inventé quelquefois, car aucune trace de ce dernier ne subsiste dans le film. Les deux héros vivent autour d’un souvenir qui les sépare et dont ils ne parviennent pas à faire le tour. Après des retrouvailles, sept ans après ce meurtre invisible, ils conspirent pour tuer le mari de l’héroïne, puisque celui-ci a le mauvais goût de se placer en travers de leur misérable amour. Mais, là encore, point d’acte véritable, puisque l’homme succombe à un accident de voiture, à l’endroit même où il devait être assassiné. Ils sont dépossédés une fois de plus de ce qu’ils croyaient être la condition de leur amour, un acte réel de destruction qu’ils conçoivent comme la première pierre de l’édifice d’une passion à laquelle le spectateur ne croit pas un instant.

Ils semblent essayer de démolir ce qui les sépare, quand ils sont irrémédiablement, peut-être de toute éternité, des étrangers par leur seul fait d’exister sans oser encore le comprendre. Seul l’homme, à l’extrême fin du film, qui fuit et ment à la femme en lui promettant de la revoir le lendemain, semble briser l’enfermement d’une passion sans joie, aveugle et muette. Étrangement cet acte qui ressemble à de la lâcheté est le seul moment de vérité de leur existence commune. Ce pourrait être une tragédie, une douleur d’un noir dostoïevskien, ce n’est qu’un exercice brillant et froid de déconstruction de la part d’un cinéaste (trop ?) appliqué.

Selon Deleuze, qui rapporte ses paroles, Antonioni avait coutume de dire que "si nous sommes malades d'Éros, c'est parce qu'Éros est lui-même malade ; et il est malade non pas simplement par ce qu'il est vieux ou périmé dans son contenu, mais parce qu'il est pris dans la forme pure d'un temps qui se déchire entre un passé déjà terminé et un futur sans issue. Chronos est la maladie même… " Ceci nous en dit long sur le titre choisi pour le film. Chronique d’un amour, ou plus exactement d’un désamour. Certes, les amants ont raté l’amour au passé et l’on est assuré qu’aucune rédemption ne sera permise dans le futur. Mais leur échec est-il vraiment causé par une mauvaise synchronisation de leurs pensées et de leurs gestes avec la réalité du sentiment ? Si l’amour est fils de Poros et de Pénia (de l’abondance et du manque), il semble ici singulièrement à demi-orphelin, car ne subsiste en lui que le vide.

Qui connaît Antonioni sait qu’il n’a jamais versé dans l’étalage hystérique des sentiments, dans l’explosion intimiste ou publique du drame, car chez lui les feux sont toujours couvés et la violence est endémique, menaçante, mais finalement très propre. Les blessures sont internes et les gens meurent de combustion spontanée. Il s’habille d’un manteau de froideur, emprunté peut-être à la Reine des neiges d’Andersen. Il nous tient à une distance un peu méprisante. Ses films ont un air hautain. S’inspirant pourtant de ce qui a fait la gloire du cinéma noir ou hitchcockien (surtout hitchcockien), Antonioni prend l’exact contre-pied de tout ce qui a été fait dans ce domaine. Chronique d’un amour (1950), premier film de l’auteur, est presque un film expérimental, si l’on considère aussi bien la manière clinique et oppressante de filmer que la façon de raconter une histoire, en l’expurgeant de toute dramatisation possible. Au fond, il se tapit dans l’image qui ne déborde pas ou ne bave pas hors de son champ. Cette dimension métaphysique de l’œuvre prend un parti antinarratif, qui peut indisposer, je le conçois parfaitement et je ne suis pas exempte de ce malaise.

Le modèle du film noir américain est une référence patente et absolue, qui sert de cadre au récit, tout en ne cessant de le briser et de le réparer, d’image en image. Antonioni est un cinéaste cérébral. Son esthétisme exacerbé ne change rien à l’affaire ; il en est peut-être la conséquence. Le plan séquence est son regard et nous laisse croire à une continuité, quand nous sommes sans cesse dans une présence ajournée ou une absence reconduite de scène en scène.

Antonioni désirait Gene Tierney pour le rôle féminin. Il n’obtint pas satisfaction et ce fut un bien tant les pommettes saillantes de Lucia Bose aiguisent son rôle quand le glamour opaque de Gene Tierney l’eût peut-être dénaturé. Le trio solennel antonionien (la femme, l’amant et le mari) renouvelle ici le crime ordinaire de l’adultère bourgeois. Les portes ne cessent de s’ouvrir pour mieux barricader les personnages, dont la trajectoire est semée de grilles. Nous sommes également prisonniers de ce silence qui s’incruste par-delà le bavardage – assourdissant - des personnages.

Il ne s’agit pas d’aimer ou de ne pas aimer ce film, je ne commettrai pas l’erreur de soumettre cette passion au crible de mes exigences affectives pas plus qu’il n’est heureux de s’identifier aux personnages ou d’éprouver, car le cinéaste nous retire tous nos droits à une émotion simple, naïve très certainement, pour nous contraindre à la neutralité et à l’éloignement qui sont les siens. Assister froidement à l’autopsie d’un ancien amour (personnellement, j’appellerai cette relation la défaite d’une passion, car l’amour me semble être d’une autre nature pour ne pas dire d’un calibre différent) avec l’indifférence, les yeux caves, des sanglots éteints et le cœur rétrogradé au titre d’organe superfétatoire.

Non, décidément, je n’aime pas ce film et, pourtant, il est plus fort que ma répulsion, puisque sa réalisation somptueuse, bien qu’effacée, m’oblige à revenir sur mes pas et à m’interroger sur ce malsain écœurement qui s’est emparé de moi, lors de cette projection privée d’un film qui me demeure, in fine, étranger.

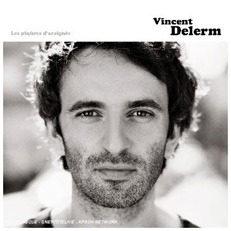

[Demain, Les roses de décembre fêteront leur premier anniversaire. Je ne connais pas exactement la durée de vie de ce genre de choses. Je ne suis pas certaine de poursuivre l'expérience pendant encore une année, mais qui sait ? En tout cas, j'ai en moi un réel désir de changement en ce qui concerne mon JIACO. J'ai envie de lui insuffler une autre profondeur et ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra subsister, sinon je lui donnerai le coup de grâce. Nous verrons ce que nous verrons ! Holly est encore parmi vous pour un petit moment, bien que de manière un peu moins assidue, mais c'est pour une cause que j'espère meilleure. Un petit extrait du dernier album de Vincent Delerm

est le "cadeau" que j'ai choisi à l'intention de mon JIACO, que j'aime imaginer sous les traits d'un animal que je nourris avec des mots et des images et, parfois des sons...

La voix de Vincent se fait plus douce et se trouve mieux placée, on sent une inclinaison vers une autre part de lui-même, par comparaison avec les deux autres albums précédents. Le ton est toujours tendrement mélancolique mais moins ironique, peut-être, dans l'ensemble. J'aime Vincent Delerm. Grâce à lui, j'apprends consciencieusement mes sinogrammes, et ce sans douleur aucune.

"Favourite song" : paroles et musique de Vincent Delerm, en duo avec Peter von Poehl

]

- Catégories : Cinéma

Inscription à :

Commentaires

(Atom)

Quelques chapitres...

Les roses du Pays d'Hiver

Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.

Rechercher sur mon JIACO

Qui suis-je ?

- Holly Golightly

- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France

- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.

Almanach barrien

Rendez-vous sur cette page.

En librairie

Où Peter Pan rencontre son double féminin...

Oeuvre de Céline Lavail

Lettres

Voyages

Écosse

Kirriemuir

Angleterre

Londres

Haworth

Allemagne

Venise

New York

Liens personnels

Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)

Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)

Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)

Liens affiliés à ce JIACO

"Une fée est cachée en tout ce que tu vois." (Victor Hugo)

Blog Archive

- 2020 (1)

- 2019 (1)

- 2018 (4)

- 2017 (8)

- 2016 (1)

- 2015 (22)

- 2014 (15)

- 2013 (22)

- 2012 (34)

- 2011 (20)

- 2010 (34)

- 2009 (66)

- 2008 (74)

- 2007 (143)

-

2006

(447)

- décembre(21)

- novembre(19)

- octobre(20)

- septembre(21)

- août(33)

- juillet(23)

- juin(43)

- mai(44)

- avril(62)

- mars(50)

- février(51)

-

janvier(60)

- janv. 31(3)

- janv. 30(3)

- janv. 27(1)

- janv. 26(1)

- janv. 25(4)

- janv. 24(3)

- janv. 23(3)

- janv. 22(1)

- janv. 20(2)

- janv. 19(3)

- janv. 18(2)

- janv. 17(1)

- janv. 16(2)

- janv. 15(1)

- janv. 13(5)

- janv. 12(2)

- janv. 11(2)

- janv. 10(3)

- janv. 09(1)

- janv. 08(1)

- janv. 07(2)

- janv. 05(4)

- janv. 04(2)

- janv. 03(2)

- janv. 02(2)

- janv. 01(4)

- 2005 (217)

Archives

-

►

2018

(4)

- ► juillet 2018 (1)

- ► avril 2018 (1)

- ► février 2018 (1)

-

►

2017

(8)

- ► juillet 2017 (6)

- ► avril 2017 (1)

-

►

2015

(22)

- ► décembre 2015 (3)

- ► octobre 2015 (1)

- ► avril 2015 (1)

-

►

2014

(15)

- ► juillet 2014 (3)

- ► janvier 2014 (1)

-

►

2013

(22)

- ► novembre 2013 (1)

-

►

2012

(34)

- ► novembre 2012 (1)

- ► juillet 2012 (12)

- ► avril 2012 (1)

-

►

2011

(20)

- ► décembre 2011 (1)

- ► octobre 2011 (1)

- ► septembre 2011 (1)

- ► janvier 2011 (1)

-

►

2010

(34)

- ► novembre 2010 (1)

-

►

2009

(66)

- ► juillet 2009 (11)

- ► avril 2009 (8)

-

►

2008

(74)

- ► novembre 2008 (1)

- ► septembre 2008 (4)

- ► juillet 2008 (17)

- ► avril 2008 (11)

-

►

2007

(143)

- ► décembre 2007 (8)

- ► novembre 2007 (6)

- ► juillet 2007 (14)

- ► avril 2007 (18)

- ► février 2007 (16)

-

▼

2006

(447)

- ► décembre 2006 (21)

- ► novembre 2006 (19)

- ► octobre 2006 (20)

- ▼ septembre 2006 (21)

- ► juillet 2006 (23)

- ► avril 2006 (62)

- ► février 2006 (51)

- ► janvier 2006 (60)

-

►

2005

(217)

- ► décembre 2005 (62)

- ► novembre 2005 (98)

- ► octobre 2005 (49)