mardi 15 décembre 2015

« (...) je me rappelle ma jeunesse et ce sentiment qui ne reviendra plus jamais : le sentiment que je pouvais tenir éternellement, survivre à la mer, au ciel et à tous les hommes ; ce sentiment dont l'attrait trompeur nous porte vers les dangers, vers l’amour, vers l’effort illusoire – vers la mort ; la conviction triomphante de notre force, cette ardeur de vie nous brûlant les doigts dans une poignée de poussière, flamme au cœur, qui chaque année s’affaiblit, se refroidit, décroît et s’éteint... Et s’éteint trop tôt, bien trop tôt... Avant la vie elle-même ! »

JOSEPH CONRAD

**

Le temps profite toujours de nos faiblesses pour nous entraver et enterrer nos fermes intentions sous un monceau de raisons plus valables les unes que les autres. J'ai renoncé à bien des projets sur internet, pour me consacrer à la vraie vie – de chair et de sang, parfois de papier et d'encre, en y laissant au passage, au fil de mes aventures, larmes et lambeaux d'âme, éclats coupants de mon sourire... « Les Roses de décembre » existent depuis plus de 10 ans et cela me paraît fou. J'y ai consigné le dérisoire absolu, des bêtises d'enfant, mes goûts et mes colères, mes grands espoirs, des chagrins, et des professions de foi qui sont, pour la majeure partie d'entre elles, intactes. J'ai souvent eu envie d'effacer tout cela, mais j'éprouve alors, à chaque fois, un inquiétant sentiment : cela ressemblerait à un attentat contre la mémoire. Bien sûr, la mémoire réelle est une contrée inaccessible — « Le passé est un pays étranger où l'on fait les choses autrement. » —, mais les traces déposées ici sont des indices sur sa nature véritable...

Avoir eu une adorable petite fille,

puis 40 ans m'ont chamboulée et rien de plus grand ne pourra désormais m'advenir. Le bonheur est, de toute façon, fait pour être mis à mort, n'est-ce pas ? Non, plus rien de grand ne se produira. Pas même la publication de deux ou trois livres personnels. Je ne peux que perdre, peu à peu, ce bonheur : grain après grain... Plus que jamais, je sais que je n'ai plus le temps de préférer le virtuel au réel, l'horizon de la perfection possible d'une « oeuvre » à quelques centaines de pages venues au monde, aussi mal foutues soient-elles ; et mes deux dernières expériences théâtrales m'ont également convaincue de cela : plus jamais je ne donnerai ma force de travail et mon temps pour rien, qui plus est à qui ne le mérite pas. Je crois que, si j'avais eu une meilleure opinion de moi, davantage foi en mon labeur, en mes capacités, rien de tout cela ne serait arrivé, j'aurais d'emblée refusé d'offrir mon aide ; car, en ce qui concerne le Roi des Plagiaires, je pressentais dès le premier rendez-vous qu'il n'était pas fiable : en retard de 20 minutes (son habitude par la suite !), une pointe décorative (que d'aucuns, point rebutés par les anglicismes, nomment « piercing ») à l'arcade sourcilière (oui, je n'y peux rien : tout ce qui s'apparente à des tatouages et à de la peau trouée me révulse ; oui, oui, je suis réactionnaire, mais nous sommes en France et non au cœur d'une peuplade primitive !) et un lapsus magnifique (« L'essentiel pour moi est l'INfidélité aux textes. »)... Tout ce que je déteste, en vérité ! Un jeune homme bien de son temps, auréolé d'un nuage de nicotine qui me donnait déjà la nausée. Le gage du pire ! Sans parler du fait que le gueux tentait de m'avoir à la bonne, en me vantant les mérites de Gary (sic !) Grant ou de Louis-Ferdinand Céline (qu'il n'avait vraisemblablement pas lu et il louait, par avance, les pamphlets qu'il mourait d'envie de lire, sûrement pour vérifier que je n'étais pas un peu raciste ou fasciste ou pour flatter ces penchants qu'il soupçonnait en moi – petit con !). Je n'étais pas dupe, mais je souhaitais y croire, me gourmandant intérieurement d'avoir des opinions trop tranchées avec si peu de matière. Hélas, je suis une hypersensible qui devine d'emblée ce que les autres veulent à tout prix cacher – question de survie –, mais je ne me fais pas assez confiance ! Je suis sincère et scrupuleuse à l'extrême, voilà mon drame. Ou peut-être voulais-je m'imposer cette punition. À qui fait-on plaisir (je veux dire : à quels fantômes de notre passé ?), lorsque l'on se met en condition pour souffrir et/ou échouer ? La réussite m'a toujours été, à un certain degré, et aussi fou que cela puisse sembler, insupportable. J'ai toujours eu le complexe de l'imposteur, sachant trop mes lacunes pour recevoir sans broncher l'admiration des autres et leurs généreuses propositions. Mais les mains tendues par les malhonnêtes... Comment résister à cela ? Je le dis avec un sourire et une bonne dose d'autodérision. Ce n'est que la vérité. Une connaissance amicale, un pédiatre très célèbre, m'a dit un jour que je ne voulais pas gaspiller une miette de chance ou d'amour, parce que ceux-ci m'avaient beaucoup trop fait défaut dans l'enfance. Peut-être avait-il raison, lui qui est si fin d'ordinaire. C'est néanmoins plus complexe que cela, même s'il a visé assez juste. Je thésaurise le moindre signe d'amitié, de sympathie ; mais, en revanche, je n'ai jamais cherché à paraître aimable aux yeux de qui que ce soit. J'ai presque le désir que l'on m'aime malgré moi, en dépit de mes aspects les plus rebutants. Je veux que l'on aime d'abord ce qui est sale et laid en moi. Je veux que l'on m'aime jusqu'aux portes de mon enfer. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de mettre à l'épreuve ceux qui m'aiment sincèrement. Un conditionnement en somme. Mais il ne suffit pas de savoir ses tares, ses faiblesses pour ne pas tomber dans les pièges que l'on se tend à soi-même, avec l'aide de la ribambelle de fantômes qui tirent en arrière. Il ne suffit pas de reconnaître les mauvais sorts jetés par d'autres dans l'enfance pour que les songes amers ne se réalisent point. Le savoir seul ne sert pas à grand-chose ; en revanche, il ne manque jamais d'alourdir encore un peu plus notre petit sac de culpabilité. Le savoir se présente comme le champion de la liberté, du choix, voire comme une protection, mais il n'est jamais qu'une dangereuse illusion de plus, si l'on s'imagine d'avance délivré par ses effets. Le savoir seul peut s'avérer être une entrave pour la conscience, une entrave bien plus redoutable qu'une ignorance partielle, galvanisée par la fortitude, par l'amour du Beau et du Bon (καλὸς κἀγαθός). C'est bien pour cette raison que la psychanalyse — pratique hautement littéraire, sans la moindre once de science — ne sert à rien. La volonté et le désir d'un côté ; la foi en une liberté possible de l'autre ; les uns et l'autre armés ou couronnés du savoir, ils ont plus de chances de nous aider à sortir du destin-chrysalide et à combattre les mauvaises fées de l'enfance qu'un savoir solitaire et tyrannique. Certes, la volonté et la liberté n'existent probablement qu'à titre d'hypothèses. Elles sont pourtant nécessaires, sinon tout serait vraiment permis. Croire en sa liberté n'est peut-être qu'une autre manière de croire en Dieu, celui que l'on porte en soi... Et, si salut il y a, je ne le vois, en dernière instance, que dans cette foi aveugle, pas dans la royauté du savoir. Il faut, à un moment ou à un autre de son existence, refuser de devenir son propre ennemi et récuser la possibilité de toute excuse. C'est à ce point de mon histoire que je deviens peut-être adulte, en me sentant investie de responsabilité, subissant moins mon destin que le choisissant et l'assumant pour ce qu'il est (passé goutte à goutte dans le caractère qui est le mien aujourd'hui), même s'il ne me plaît pas entièrement. À moi de le rendre plus aimable et entier. Allons jusqu'à la dernière page ! Le savoir pur m'a appris une chose : à avoir faim, sans être jamais rassasiée. Le savoir, sans le courage et la foi, n'est qu'une illusion enfantine : celle de la maîtrise du monde ; le savoir est le fiancé de la pensée magique, dès lors qu'il a notre âme pour objet ou qu'il tourne à vide, dans la quête infinie de ce qui lui manquera toujours. C'est la raison pour laquelle l'expérience théorisée ne sert jamais à celui qui n'ose pas s'en débarrasser pour sauter dans l'inconnu et affronter le singulier. Il faut découvrir les êtres et les choses comme s'ils nous étaient entièrement inconnus si on veut les goûter réellement. Le savoir complaisant envers lui-même, le savoir insatiable est un destin fermé et donc tragique. Le savoir guidé par la foi et l'acceptation de sa finitude ouvre la voie au possible.

Je crois que ce qui nous manque à tous (et plus à certains qu'à d'autres !), c'est souvent le travail et la modestie de reconnaître que l'on n'en saura jamais assez, quoi que l'on fasse... Mais la quête infinie du savoir est également un aveu d'impuissance (un terrible manque de confiance en soi) ; cet état engendre la procrastination (voire la stérilité, dans certains cas) et l'adoration d'un faux dieu : celui de la perfection toujours possible, mais sans cesse ajournée, en ligne d'horizon. Il ne s'agit pas de renoncer au savoir ou à une forme d'absolu, mais d'oser commencer quelque chose, d'oser le finir et de l'aimer dans son incomplétude.

La perfection du savoir possible a, bien sûr, toutes les séductions, mais ce n'est que le baiser empoisonné de la mort. La mort s'allie, dans ce cas précis, à ce qui est certainement de l'orgueil ; c'est un orgueil bien placé – autant au service du narcissisme vital de celui qui joue contre le réel figé que de l'oeuvre dont il est gros — mais il est mortifère, tout à la fin. J'ai bien mis 9 ans pour écrire une thèse de 2000 pages. J'ai bien jeté au feu plusieurs romans, dont le premier qu'une grande maison aurait accepté, lorsque j'étais jeune, gaie et innocente (mais non sans cœur), si j'avais fait un petit effort. Tout le monde n'a pas mes scrupules ou... ma lucidité... La majorité des livres publiés sont indignes de vivre et je n'ai jamais eu envie d'allonger la liste de ces mort-nés. Mais n'y a-t-il pas une autre voie acceptable ?

Je sais trop bien mes failles, mes lacunes... Et je préfère mourir ratée que de réussir en m'imaginant méprisée en secret par ceux qui ont de la valeur à mes yeux : les revenants qui me visitent le soir, en ronde ou en grappe, et chuchotent à mon oreille : mes écrivains vénérés. Cela ne signifie pas que j'aie renoncé à publier les quelques livres que j'ai en tête, bien au contraire ; mais il me faudra les accepter tels qu'ils sont, sans céder à la facilité que je hais, mais sans céder non plus à l'illusion du savoir et de la perfection toujours possibles. Ces Roses de décembre non travaillées étaient la première étape de cette acception. Oser se montrer nue, limitée, imparfaite et prendre le risque de n'être que ridicule.

Je sais trop bien mes failles, mes lacunes... Et je préfère mourir ratée que de réussir en m'imaginant méprisée en secret par ceux qui ont de la valeur à mes yeux : les revenants qui me visitent le soir, en ronde ou en grappe, et chuchotent à mon oreille : mes écrivains vénérés. Cela ne signifie pas que j'aie renoncé à publier les quelques livres que j'ai en tête, bien au contraire ; mais il me faudra les accepter tels qu'ils sont, sans céder à la facilité que je hais, mais sans céder non plus à l'illusion du savoir et de la perfection toujours possibles. Ces Roses de décembre non travaillées étaient la première étape de cette acception. Oser se montrer nue, limitée, imparfaite et prendre le risque de n'être que ridicule.

J'ai beaucoup travaillé, réfléchi, et le temps a passé. J'ai aussi perdu beaucoup trop de temps. Mais peut-être n'est-ce encore qu'une illusion et que ce temps perdu n'est que la glaise dont je me tire pour me façonner plus finement. Quoi qu'il en soit, je n'ai donc jamais mis en ligne mon dernier voyage en Écosse, pour les 150 ans de Barrie, en 2010, ni un certain nombre de choses que j'aurais aimé dévoiler. Si je parviens à conserver un certain rythme de travail, je ferai peut-être cet effort.

L'an passé et cette année encore, nous avons rendu visite à notre grand ami anglais, Robert Greenham – ami barrien, qui plus est ! Robert habite dans une belle région : le Kent. À chaque visite, nous découvrons un peu plus l'Angleterre à ses côtés (et ma fille de 5 ans également : elle est déjà allée bien des fois en Angleterre). Robert et son épouse, Sue, sont des hôtes généreux et la vie est douce en leur compagnie ; cela pourrait sembler paradoxal, mais je ne suis à l'aise avec un être que lorsque je suis aussi bien avec lui que seule – car, contrairement à bien des agités et des frivoles, j'aime profondément le silence et passer des heures avec mes études en cours, mes dictionnaires, mes grands auteurs et les artistes qui tapissent mon for intérieur. Cette solitude-là, je la prise au-delà de l'avouable. Je suis une fille très égoïste. A contrario, je me sens captive et malheureuse dès lors que je suis contrainte de porter le masque de la vie ordinaire, de l'Endormie, pour passer inaperçue et faire semblant d'être adaptée ou encastrée dans le monde dit réel.

Notre fille adore son « Uncle Robert », qui prend soin de lui écrire chaque mois. Et je recueille dans une jolie boîte en carton toutes les lettres dont cette petite fille est la destinataire. Pour plus tard. Je conserve sa mémoire, des bribes de tout ce qu’elle va oublier. J'espère surtout qu'elle oubliera une partie de mes erreurs et de mes manquements.

L'année dernière, nous avions marché sur les traces d'Ellen Terry, de Chagall ou encore de Jane Austen. Cette année, en juin, nous avons découvert Rochester. L'amoureuse de Dickens que je suis y a trouvé son compte, croyez-moi !

Mais revenons en arrière, en juin 2014 (cf. mon diaporama créé à cette occasion)...

Mon amour pour la langue anglaise s’est révélé très tôt, dans l’enfance, par cristallisation, avant même d'en connaître un traître mot. Pourtant, rien ne m’y prédisposait (voir le texte intitulé «Tympan » que j'ai écrit pour le recueil d'Émeric Cian-Grangé, Céline's Big Band aux éditions Pierre-Guillaume de Roux – le texte le plus personnel que j'aie jamais écrit à ce jour).

On peut même affirmer que le monde qui était alors le mien — univers serré et sans interstices — était hermétique à quelque influence que ce fût. Quelqu'un avait tout barré, tout lié. Pourtant, les miracles existent. Et, soudain, la langue anglaise vint à moi sous la forme d'un secret déjà présent dans la place, un secret qu'il fallait simplement ouvrir, dont je devais percer l'opercule, afin de le boire pour devenir une part de lui-même... Nos molécules devaient se mélanger ! Ce secret était aussi comme la membrane vibrante qui séparait celle que j'étais réellement (une vague présence en creux, inaccessible à ma conscience) de celle à laquelle j'étais attachée (mon rôle de vestale). Cette dernière paradait en haillons devant le regard d'une fausse Miss Havisham — fausse mère ; authentique ogresse. Je vivais sous sa prunelle, comme si j'avais été enfermée dans une bille. Elle pressait son œil contre la paroi de verre et suspectait la moindre de mes infidélités. Elle me punissait comme il se devait. Les déesses sont toujours injustes.

La lecture dans ma propre langue me fut révélée en fin de maternelle sans efforts ni apprentissage particuliers, par ce pouvoir d’observation, de déduction rapide et d’intuition brutale que j’ai conservé, l’âge venant. L'envers de ce don était et est toujours mon incapacité à comprendre ce que je n’éprouve pas d’instinct, immédiatement. Mes années de formation, consacrées à la philosophie, pourraient laisser entendre que je suis une « intellectuelle ». Or, rien de tel : je suis une créature purement sensuelle et même sensitive. L’instinct me guide, et il est seul. J’ai donc appris à lire sans savoir ce que je faisais. Heureusement pour moi, peut-être. Mais je savais également que je ne devais pas montrer cette connaissance un peu monstrueuse. Je continuais à déchiffrer en silence le monde qui m'entourait, lorsque je trouvai une méthode d’anglais, relique de l'incertain passé écolier de ma génitrice, parmi d'autres détritus ordinaires, tous consignés dans une vieille armoire par ma grand-mère. Chaque jour, je sortais le livre, mais il demeurait éternellement muet et personne ne pouvait m'initier. Il m'a fallu attendre très longtemps, la classe de sixième, pour apprendre l'anglais. C'est l'une des rares choses que je ne pus découvrir tout à fait seule. Aujourd'hui encore, j'en suis à déchiffrer et à ânonner cette langue que j'aime presque autant que la mienne. L'anglais est la langue de mes interdits, la langue de mes limites, mais aussi la langue de mes songes et de mon espérance. Elle est, aussi étrange que cela puisse paraître, la doublure de ma langue maternelle.

Une île dans une île.

Cette langue que je n'appris réellement qu'au contact des écrivains, alors que j'étais plongée dans la rédaction d'une tentaculaire thèse de philosophie, m'a permis de découvrir une autre manière de penser et d'écrire. Par elle, je vins à Barrie ; et, en Barrie, je m'ouvris finalement à l'univers — mon véritable Self.

Ellen Terry me fut d'abord chère, parce qu'elle l'était à Barrie. Elle m'est ensuite devenue chère pour elle-même, parce que j'ai appris à la connaître, et parce que ce regard clair qui était le sien ne saurait mentir...

Elle a notamment inspiré Virginia Woolf qui s'est servie de son exemple pour théoriser son propre rapport au style. On la retrouve dans Freshwater, l'unique pièce de Woolf – une satire, une farce écrite pour ses amis et sa famille, une oeuvre redécouverte tardivement, dont je vous reparlerai bientôt et en détail – mais aussi dans un petit essai qu'elle lui a consacré et dont je vous livrerai la traduction dans le billet suivant.

Ellen Terry et Henry Irving (qui inspira le personnage de Dracula à Bram Stoker – est-il nécessaire de le rappeler ?).

Henry Irving (le Vicaire) et Ellen Terry (Olivia) dans une adaptation pour la scène de W. G. Will du Vicaire de Wakefield d'Oliver Goldsmith.

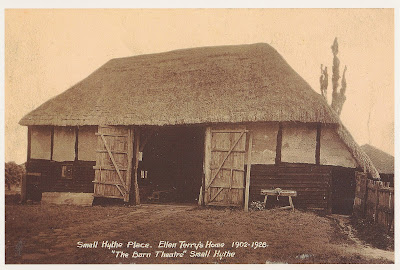

Voici quelques-unes de mes vidéos maladroites de Smallhythe, la très belle maison d'Ellen Terry.

L'émouvant théâtre d'Ellen Terry, dans la grange.

Ellen Terry et ses enfants, Edith et Edward Gordon Graig.

J'ai scanné quelques cartes postales rapportées de ces lieux enchanteurs, que seule l'Angleterre sait faire naître.

Et voici donc la fameuse robe de Lady Macbeth, que l'on peut enfin contempler dans toute sa splendeur. Elle a pour particularité d'être constituée de mille ailes de scarabées. Elle a été restaurée récemment, ce qui a nécessité des centaines d'heures de travail et une coquette somme !

Voici d'autres vidéos en guise de traces de notre ancien séjour... Où notre fidèle Robert nous servit, comme souvent, de cicérone...

Robert savait mon admiration pour Chagall et a eu la merveilleuse idée de nous faire visiter cet endroit, où nous avons rencontré une adorable femme, qui a pris plaisir à nous raconter (en français !) l'histoire du lieu, liée à la disparition d'une jeune fille...

Une autre présentation par une personne que je ne connais pas (j'ai trouvé la vidéo sur YouTube) :

Oui, selon toute vraisemblance, la Bible est la plus grande source d’inspiration de

toute poésie ; la Bible est poésie – elle paie ainsi sa livre de

chair à l’esprit humain, fini et aventureux ; c’est surtout le vaste réservoir de nos mythes nourriciers. Barrie, comme la plupart des écrivains britanniques

dignes de ce nom, était un subtil connaisseur de la Bible. Le Petit Oiseau blanc est incompréhensible, mais aussi Mary Rose et la majeure partie de ses

œuvres, sans une immersion au cœur de ce Livre. Que l’on soit ou non croyant, la

lecture en est essentielle pour se targuer de littérature ou de philosophie,

pour prendre la mesure de notre culture, de l’endroit d’où nous venons – et,

lorsque j’écris ce « nous », je le fais en toute conscience et connaissance de

cause... Ce « nous » rassemble autant qu’il exclut et j’assume, sans ciller, ce

fait ! La Bible,

l’Iliade, l’Odyssée, les tragédies grecques, Platon, les Latins,

voilà notre terreau ! N’en déplaise aux traîtres (de l'infâme gauche française,

mais aussi de la mollassonne droite) parmi nous !

Je revendique une affection particulière pour le Livre des Psaumes. À cet égard, je ne saurais trop vous recommander, si le sujet vous intéresse, le beau livre de C. S. Lewis. Je suis très redevable à cet écrivain au sein de cette quête que j’ai entreprise le jour de la naissance de ma fille : savoir de quoi était faite cette foi qui est, depuis l'origine, mienne, cette foi orpheline de Dieu et avide d’Absolu, cette foi en forme de puits dont j’ignore encore s’il est plein ou vide. C. S. Lewis fait montre d’une grande finesse et de la sensibilité la plus exacerbée pour éclairer les sombres versants du Psautier ; ce livre m’a beaucoup aidée à me délivrer de certaines questions. J’espère avoir le temps d’en parler, ici, véritablement. Plus tard...

Je revendique une affection particulière pour le Livre des Psaumes. À cet égard, je ne saurais trop vous recommander, si le sujet vous intéresse, le beau livre de C. S. Lewis. Je suis très redevable à cet écrivain au sein de cette quête que j’ai entreprise le jour de la naissance de ma fille : savoir de quoi était faite cette foi qui est, depuis l'origine, mienne, cette foi orpheline de Dieu et avide d’Absolu, cette foi en forme de puits dont j’ignore encore s’il est plein ou vide. C. S. Lewis fait montre d’une grande finesse et de la sensibilité la plus exacerbée pour éclairer les sombres versants du Psautier ; ce livre m’a beaucoup aidée à me délivrer de certaines questions. J’espère avoir le temps d’en parler, ici, véritablement. Plus tard...

**

**

Prochaine étape : Rochester, juin 2015. Bientôt...

vendredi 13 novembre 2015

{Cesar March}

Jeudi

12 novembre 2015

Je

suis de retour à la maison, après un arrêt au Kleines Café, notre salon de thé

du jeudi. Nous avons également fait quelques tours de manège, puisque c’est

notre coutume. Le jeudi a ses menus privilèges. J’aime me soumettre à certains

rites, comme — je le présume — tous ceux qui ont une conscience quasi

permanente de la mort. Frapper soi-même le temps, lui imprimer son propre

mouvement, pour s’en croire possesseur et maître. Ce serait un peu puéril, si

je m’abandonnais à ce réconfort. Il ne me manque que la grâce absolutoire de

l’oubli en guise de ponctuation pour que ce soit le cas. Je sais bien que c’est

de la fausse monnaie que je bats… C’est une pauvre illusion, mais elle a ses

vertus, même si son sortilège ne dure jamais assez longtemps pour me rendre tout à fait à la prose de ce monde, où

chacun adore comme il se doit son rôle et tient sa place.

Sur

le chemin du retour, j’ai identifié très distinctement l’ennemi — ce qui

cloche. Oui, il y a toujours eu cette chose lourde et grêle — dissonante — en

moi. J’en ai d’emblée la preuve dans le regard des autres et, parfois, dans

leur gêne ou leur retenue polie. Il en était déjà ainsi à l’école maternelle.

Je peux mentalement tracer les contours de ce qui me sépare de mes frères

humains — cette zone impénétrable entre eux et moi. On dirait un immense

plateau que je porte à bout de bras et qui les maintient à distance. La seule

personne qui me comprenne et me suive jusqu’à la dernière marche de mon enfer, c’est

mon mari, parce qu’il y a eu fusion entre nous, et c’est irréversible. Ma

chance, mon unique chance fut cette rencontre, il y a vingt-cinq

ans, lorsque la prose du monde devint, le temps d’un battement de cil, poésie :

notre clinamen.

Quelques-uns

s’approchent plus près de mon noyau, en tailladant mes diverses

peaux-fictions ; et, en général, je prends soin de les éprouver. Peu

demeurent, mais ceux-là sont solides, honnêtes : je sais de quoi ils sont

faits. Ils ne sont pas des hommes de paille. Leur ventre n'est pas de son.

L’hypersensibilité,

voilà donc mon unique problème. Je suis un récepteur qui, hélas, ne transmet

rien. Alors, ça déborde — en continu. Je suis impressionnable. Papier photo.

Cuvette. Ce qu’on veut. Papier tue-mouches aussi. J'ai un très petit don, mais

il me rend stérile, et ce, dans la stricte proportion des largesses accordées.

La

raison de mon impossibilité à écrire qui, paradoxalement, est ce qui me pousse

à ne pas cesser d’écrire, la voici : l’échec sans cesse renouvelé. Je sculpte

toujours plus finement le visage de mon échec. Il y a autant de Sisyphe que de

Prométhée en moi.

Je

suis assaillie par mille sensations, en permanence, sauf lorsque, par un

certain effort de la volonté, je me mets en état de veille (j’ai appris ce

« truc » dans l’enfance et je le nomme « technique du tiroir » : je

cloisonne et mets dans une boîte le ressenti vibrionnant et le ressors plus

tard, lorsqu’il est mort, bien sec et craquant, friable) ; si je ne le fais

pas, en un millième de seconde, je vis la fin de chaque chose, de chaque

être ; cela me traverse de part en part ; je vois clairement les

lignes de faille des autres, je devine plus ou moins ce qui est caché — bien

trop. Je vois presque le cadavre dans le nouveau-né, ou pour le moins toutes

les trahisons dont son corps sera capable un jour ; je ressens le mensonge

derrière le sourire affable, celui qui n’entraîne pas les commissures dans sa

danse de séduction, et je m’oblige de temps en temps à ne rien en dire ;

je me contrains une ou deux fois par jour à cette opacité qui me sépare à

jamais de l’autre et nous rend étrangers, dupes consentantes, alors que

j’aspire à la communion la plus étroite ; je me violente souvent pour ne pas

deviner le compromis dans un geste de la main que l’on essaie de voiler ; je

perçois le trouble ou le faux pas dans un regard ou dans un mot qui n’a pas le

même poids que ses frères dans une phrase... À chaque fois, j’y perds un peu de

puissance et de foi en la prose. Il m’en reste si peu pour vivre. Ma jeunesse

fut prodigue…

Les

autres ont vraisemblablement la conscience de ces écarts entre l’être et

lui-même, ils ne peuvent ignorer ces ratés de soi à soi, de soi à autrui ;

mais ils ne s’y arrêtent pas, ou rarement. Ils ne lisent pas le message

jusqu’au bout. Pourquoi ? Paresse ? Peur ? Pragmatisme, tout

simplement. Peu importe. Ils tiennent à leur rôle. C’est devenu un état. Ce

sont des hommes et des femmes adeptes de la prose de ce monde. Avouons-le :

j’envie souvent leur docilité, lorsqu’ils viennent au creuset,

pour y fondre ce qu’il leur reste de grâce et d’enfance ; oui, je les

envie d’être si lourds, si ancrés dans les situations, si lents aussi qu’ils ne

saisissent qu’un fragment ou une couleur du paysage

mental, émotionnel. L’image, en moi, hélas, est entière, offerte nue — dans

l’instant. Elle est cruelle de précision, jusqu’à en faire perler le sang, les

larmes, le lait et la merde dont elle est peinte. C’est ainsi. Ma complexion.

Si je n’y prends garde, si je n’alimente pas laborieusement ma petite illusion

vitale, si le feu de joie fausse s’éteint, je suis transpercée et bonne pour le

pire. La prose se retirera d'un coup de moi. Il ne restera rien. Le

danger est là ; ma seule chance de ne pas être un corps séparé à

jamais de son âme aussi.

Celui qui a vu ne peut plus prétendre l’inverse. Pas de

retour possible à l’état antérieur. Toutefois, je ne peux retranscrire ce

fourmillement permanent ni traduire en prose cette concaténation de sensations,

pas plus que je ne saurais me laisser porter jusqu’au bout par cet élan lyrique

ou rendre au monde ce coup de fouet de la divinité. Je ne pense pas ; je suis

zébrée ; je reçois tout, mais la sensation ou le sentiment font office,

chez moi, de réflexion. Il n’y a aucune élaboration intellectuelle en moi. Ou,

si elle est existante, elle est immédiate à la sensation, ou encore se produit-elle

malgré moi, sans que ma conscience y prenne part. Les visions sont là. Mais je

ne peux pas les arracher à leur cachette, pour les montrer en pleine lumière ou

pour les offrir à autrui. De toute façon, qui voudrait de mes fruits

empoisonnés ? Qui désirerait mes fleurs pourries ? Personne n’a envie de

regarder ce que je vois ; personne n’a envie, à moins d’y être contraint,

de voir avec tout son être et pas seulement avec deux yeux taris, aveuglés par

la prose. On préfère d’instinct ce qui, de gaieté de cœur, entretient

l’illusion vitale et lui permet d’être assez épaisse pour nous dissimuler le

réel, qui n’est jamais que l’autre nom de la mort. Les mots ne sont pas taillés

assez près du vif, même si je m’emploie à les affiner jusqu’à l’obsession,

jusqu’à me faire mal ; ils ne sont jamais assez harmonieux entre eux pour dire

tout ce qui grouille et pleure en moi. Ils sont bêtes et laids, et déchus,

voilà, et je les repousse du pied. Ils sont là, par terre, dentelle inachevée,

et ne me servent à rien, pas même à rendre joli ce que je vois à travers. Ils

ne parlent pas.

Par

exemple, ils ne racontent pas ce vieux à sa fenêtre — cette petite fenêtre,

ouverte en été, cette petite fenêtre aux rideaux relevés en hiver, cette

fenêtre devant laquelle je passe chaque jour, cette fenêtre devant laquelle un

vieux a placé un sofa. Je le vois tous les jours ce vieux, cet allongé, dont le

dernier plaisir est de contempler, à travers un cadre gris, une vie dont il

n’est plus que le spectateur. Il se croit peut-être marionnettiste, metteur en

scène ou petit dieu de la rue, de toute la rue qui passe devant sa fenêtre.

J’ai déjà vu ce vieux avant, dans mon enfance. Ils se ressemblent tous. Il n’y

a pas trente-six fins dans le catalogue de la mort. Il y a donc toujours,

quelque part, un vieux à sa fenêtre. Il fait ses adieux au monde qui passe, il

fait l’apprentissage de l’immobilisme, il prend à son aise les formes du

cercueil. Je ressens un immense chagrin et de l’effroi. Le silence se referme

sur lui. Son silence ressemble désormais au mien. Ce vieux est le fin mot de la

prose. Ma vision est toujours projection, bien entendu, mais il y a des signes de connivence certains. Je ne

peux voir en autrui que ce qui est déjà présent en moi, en germe infinitésimal

ou déjà en fleurs. Parfois, j’aperçois sa femme en arrière-plan. Je me demande

lequel des deux partira en premier. J’imagine la solution la plus tragique (la

femme passe en premier) et je me figure le désarroi du survivant, son

impossibilité à rester seul (les hommes vieux sont de tout petits

garçons sans espoir), je vois déjà la voiture qui

viendra l’arracher à sa maison pour le replanter dans un endroit qui sent la

Javel. Je n’imagine plus rien. Je ressens chaque détail. Je le vis, c’est là,

jeté devant moi. C’est réel. La poésie se transfuse goutte à goutte dans la

prose. Je ne peux rien faire. Les larmes montent, et à gros bouillons encore.

Et je sais que je ne pourrai pas décrire cela de la manière précise et aiguë

qui est celle du témoin refusant l’oubli, si désireux de sauver la victime en

donnant tous les détails pour cerner et châtier le criminel. Je ne sais pas

chanter. Je n’ai pas assez de sang pour changer la couleur de la prose. Toute

poésie en moi est lettre morte. Une épine dans ma gorge lui barre la route.

Pourtant, je sais que ma seule mission est de le dire, de le crier. Cela, ou

autre chose : tous ces moments banals, qui ne retiennent guère

l’attention, tant ils paraissent naturels à ceux qui s’imaginent avoir la vie

pour eux, pour toujours. Néanmoins, le véritable tragique de l’humain, c’est ce

banal. L’homme n’est pas plus grand ni plus petit que l’accident. Oui, le tragique, ce n’est ni Eschyle ni Shakespeare,

c’est simplement ce vieux qui va se retrouver seul, abandonné aux mains sales

de ceux qui ne l’aiment pas, jeté entre les mains moites de ceux qui ne l’ont

jamais connu enfant couronné ou mince jeune homme amoureux, soupesé par les

mains assassines de ceux qui ne voient en lui qu’un vieux. Un vieux qui a

toujours été vieux. Voilà tout. Demain, ils vont l’emporter dans une maison de

retraite, pour le poser quelque part où il ne dérangera plus personne. Il sera

là, tout seul, bordé de prose. Derrière une porte, dans une pièce avec une

fenêtre trop haute pour lui, il patientera. J’espère qu’il ne sait pas tout ce

que je sais. J’espère qu’il ne se murmure pas tout cela en me regardant passer

devant sa fenêtre. J’espère que le spectacle de la vie des autres, dont il ne

fait déjà plus partie, l’abrutit et le distrait de lui-même. Dans mes jours les

meilleurs, j’espère même que mon bonheur n’est pas un soleil trop agressif pour

lui. Je me force presque à adopter un air de défaite en passant, comme pour lui

dire qu’il n’a rien à regretter, que la vie est tout aussi moche pour ceux qui

sont encore debout, de l’autre côté de sa fenêtre, parce qu’ils pressentent que

ce sera bientôt leur tour de prendre la pose où il se trouve.

Je

demeure au seuil de cette vision fulgurante et insoutenable et, déjà, je suis

déportée ailleurs pour ne pas mourir de faim et de soif devant ces mots creux,

usés par ceux qui s’imaginent que je suis déprimée, lasse ou pessimiste, quand

je ne suis que vibrante, trop vivante même, et si heureuse de vivre, malgré

tout.

À

la fin, j’accepte le jeu quotidien. Toute la prose

du monde finit par cimenter le cœur porté aux élans poétiques, pour la simple

gloire de cet instinct de survie. Je refuse donc de

voir, d’être poursuivie par cette vision qui mord à même le cœur. Je suis un apostat.

Je le veux de toutes mes forces, mais je ne le peux jusqu’à l’extrémité. Alors,

je gis, là, dans cette double impossibilité, dans cette flaque de dégoût de

soi, poisson crevé — écartelée pour toujours entre mon devoir sacré et mon

impuissance. J’attends dans l’obscurité, qui jette sa cape sur moi. La nuit

emportera avec elle la vision et, demain, tout recommencera.

Un

de mes maîtres me l’avait dit : personne ne peut vivre dans l’émotion

permanente, sinon ce serait la mort assurée. Mais n’est-ce pas toujours le cas

? Mourir de prose ou de poésie, cela revient peut-être au même.

mardi 10 novembre 2015

A. aime monter à poney. Tout ce qu'elle aime, elle l'aime avec passion, bien entendu.

Un véritable cœur d'enfant est étranger aux demi-mesures.

Elle a fait ses débuts en tant que cavalière, alors qu'elle n'avait pas trois ans.

Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gèle à pierre fendre, elle se rend dans ce domaine enchanté chaque semaine et je crois qu'elle y apprend plus de choses qu'à l'école – où l'on n'apprend plus rien...

Là-bas, les chevaux ne sont pas enfermés dans des stalles, mais vivent au grand air, dans les champs...

Là-bas, les chevaux ne sont pas enfermés dans des stalles, mais vivent au grand air, dans les champs...

Dureté et rigueur de la vie naturelle.

Émerveillement et innocence, également.

{Photographies extraites de mon compte Instagram, Ne pas reproduire, merci.}

mardi 27 octobre 2015

Vivre tant qu'on le peut encore.

User la trame des rêves.

Troisième séjour de l'année 2015 en Angleterre.

Visions éblouissantes.

User la trame des rêves.

Troisième séjour de l'année 2015 en Angleterre.

Visions éblouissantes.

Nos adorés Jardins de Kensington sont toujours posés là,

sur l'écume d'un monde qui part à la dérive...

L'imaginaire moussu de mon enfance transféré à une petite fille.

J'ai pensé à Barrie en prenant cette photographie, je l'avoue.

Nous avons déjà mis à l'abri de la mémoire fugitive des tas de photographies de notre fille, prises à cet endroit même, auprès de la statue de Peter Pan,

et ce, depuis ses premiers mois...

Peter, Peter, Peter que nous ne manquons jamais de saluer à chacun de nos passages à Londres – et nous espérons avoir la chance de continuer à le faire encore très longtemps...

Ma jolie petite fille, je ne possède pas grand-chose, mais je t'ouvre et t'offre mes royaumes imaginaires, dans l'espoir que tu y découvriras des chambres secrètes et des jardins oubliés...

A., mon adorable fille de 4 ans et neuf dixièmes qui adore l'opéra...

A., qui vénère, tout comme moi, Bryn Terfel, le plus grand baryton-basse de notre époque...

Nous sommes donc allés fêter ses 50 ans au Royal Albert Hall. Nous avions réservé les billets 18 mois auparavant ! Il faut avoir foi en l'existence... Au printemps dernier, au London Coliseum, nous l'avions entendu dans un impressionnant Sweeney Todd.

Tu étais alors au second rang, la seule enfant de cet âge dans la salle.

Il t'a regardée longuement.

J'espère que tu as retenu quelques poussières dorées de ces instants magiques. J'espère que tu en as fait provision pour le jour où nous ne serons plus là, auprès de toi, mais seulement médaillons gelés dans ton âme.

Bryn adoré nous a fait voyager dans divers genres musicaux et avait convié de nombreux invités, dont Sting.

Je crois que tu conserveras le souvenir de ces vibrations sur ta peau.

Je crois que tu conserveras le souvenir de ces vibrations sur ta peau.

Tu as demandé à revoir plusieurs fois le final de cette soirée très particulière...

A., tu m'étonnes à chaque instant.

A., qui aime les opéras de Wagner, les ballets, les films en noir et blanc, l'anglais et sait presque lire et écrire comme il faut...

A., qui sait faire plus de choses que moi : dire des mots gracieux, monter à poney toutes les semaines, faire la galipette à l'envers et à l'endroit, danser jusqu'à tomber d'épuisement...

A., qui est bien meilleure que moi et m'apprend mille choses.

A., qui me donne le regret de mes limites.

A., qui rêve de jouer de la harpe comme Hannah Stone, la bien-aimée de Bryn Terfel...

A., qui rêve de devenir danseuse étoile, médecin, écrivain et cavalière émérite...

A., qui a invité Bryn Terfel à sa fête d'anniversaire l'an passé et qui va recommencer cette année...

A., qui a invité Bryn Terfel à sa fête d'anniversaire l'an passé et qui va recommencer cette année...

A., notre merveille.

A., notre Amour.

A., qui porte si bien son prénom.

A., qui porte si bien son prénom.

A., je t'aime.

{Photographies extraites de mon compte Instagram.}

Libellés :Angleterre,bonheur,Bryn Terfel,Kensington Gardens,Londres

Inscription à :

Articles

(Atom)

Quelques chapitres...

Les roses du Pays d'Hiver

Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.

Rechercher sur mon JIACO

Qui suis-je ?

- Holly Golightly

- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France

- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.

Almanach barrien

Rendez-vous sur cette page.

En librairie

Où Peter Pan rencontre son double féminin...

Oeuvre de Céline Lavail

Lettres

Voyages

Écosse

Kirriemuir

Angleterre

Londres

Haworth

Allemagne

Venise

New York

Liens personnels

Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)

Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)

Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)

Liens affiliés à ce JIACO

"Une fée est cachée en tout ce que tu vois." (Victor Hugo)

Blog Archive

- 2020 (1)

- 2019 (1)

- 2018 (4)

- 2017 (8)

- 2016 (1)

- 2015 (22)

- 2014 (15)

- 2013 (22)

- 2012 (34)

- 2011 (20)

- 2010 (34)

- 2009 (66)

- 2008 (74)

- 2007 (143)

-

2006

(447)

- décembre(21)

- novembre(19)

- octobre(20)

- septembre(21)

- août(33)

- juillet(23)

- juin(43)

- mai(44)

- avril(62)

- mars(50)

- février(51)

-

janvier(60)

- janv. 31(3)

- janv. 30(3)

- janv. 27(1)

- janv. 26(1)

- janv. 25(4)

- janv. 24(3)

- janv. 23(3)

- janv. 22(1)

- janv. 20(2)

- janv. 19(3)

- janv. 18(2)

- janv. 17(1)

- janv. 16(2)

- janv. 15(1)

- janv. 13(5)

- janv. 12(2)

- janv. 11(2)

- janv. 10(3)

- janv. 09(1)

- janv. 08(1)

- janv. 07(2)

- janv. 05(4)

- janv. 04(2)

- janv. 03(2)

- janv. 02(2)

- janv. 01(4)

- 2005 (217)

Archives

-

►

2018

(4)

- ► juillet 2018 (1)

- ► avril 2018 (1)

- ► février 2018 (1)

-

►

2017

(8)

- ► juillet 2017 (6)

- ► avril 2017 (1)

-

►

2015

(22)

- ► décembre 2015 (3)

- ► octobre 2015 (1)

- ► avril 2015 (1)

-

►

2014

(15)

- ► juillet 2014 (3)

- ► janvier 2014 (1)

-

►

2013

(22)

- ► novembre 2013 (1)

-

►

2012

(34)

- ► novembre 2012 (1)

- ► juillet 2012 (12)

- ► avril 2012 (1)

-

►

2011

(20)

- ► décembre 2011 (1)

- ► octobre 2011 (1)

- ► septembre 2011 (1)

- ► janvier 2011 (1)

-

►

2010

(34)

- ► novembre 2010 (1)

-

►

2009

(66)

- ► juillet 2009 (11)

- ► avril 2009 (8)

-

►

2008

(74)

- ► novembre 2008 (1)

- ► septembre 2008 (4)

- ► juillet 2008 (17)

- ► avril 2008 (11)

-

►

2007

(143)

- ► décembre 2007 (8)

- ► novembre 2007 (6)

- ► juillet 2007 (14)

- ► avril 2007 (18)

- ► février 2007 (16)

-

►

2006

(447)

- ► décembre 2006 (21)

- ► novembre 2006 (19)

- ► octobre 2006 (20)

- ► septembre 2006 (21)

- ► juillet 2006 (23)

- ► avril 2006 (62)

- ► février 2006 (51)

- ► janvier 2006 (60)

-

►

2005

(217)

- ► décembre 2005 (62)

- ► novembre 2005 (98)

- ► octobre 2005 (49)