Dans la mauvaise foi, il n’y a pas mensonge cynique, ni préparation savante de concepts trompeurs. Mais l’acte premier de mauvaise foi est pour fuir ce qu’on ne peut pas fuir, pour fuir ce qu’on est. Or le projet même de fuite révèle à la mauvaise foi une intime désagrégation au sein de l’être, et c’est cette désagrégation qu’elle veut être. C’est que, à vrai dire, les deux attitudes immédiates que nous pouvons prendre en face de notre être sont conditionnées par la nature même de cet être et son rapport immédiat avec l’en-soi. La bonne foi cherche à fuir la désagrégation intime de mon être vers l’en-soi qu’elle devrait être et n’est point. La mauvaise foi cherche à fuir l’en-soi dans la désagrégation intime de mon être. Mais cette désagrégation même, elle la nie comme elle nie d’elle-même qu’elle soit mauvaise foi.

Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide, il vient vers les consommateurs d’un pas un peu trop vif, il s’incline avec un peu trop d’empressement, sa voix, ses yeux, expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client, enfin le voilà qui revient, en essayant d’imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d’on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu’il rétablit perpétuellement d’un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s’applique à enchaîner ses mouvements comme s’ils étaient des mécanismes se commandant les uns les autres, sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes ; il se donne la prestesse et la rapidité impitoyables des choses. Il joue, il s’amuse. Mais à quoi donc joue-t-il ? Il ne faut pas l’observer longtemps pour s’en rendre compte : il joue à être garçon de café.

« Si l’on étudie de plus près l’origine de ce problème de la réalité du monde extérieur, on trouve qu’à cet emploi abusif du principe de raison appliqué à ce qui échappe à sa juridiction vient s’ajouter encore une confusion particulière faite entre ses formes. Ainsi, la forme qu’il affecte relativement aux concepts ou représentations abstraites est transportée aux représentations intuitives, aux objets réels ; on prétend attribuer aux objets un principe de connaissance alors qu’ils ne peuvent avoir qu’un principe d’existence. Ce qui est réglé par le principe de raison, ce sont les représentations abstraites, les concepts unis dans les jugements ; chacun de ces concepts tire, en effet, sa valeur, sa portée et l’on peut dire sa réalité, qui prendra ici le nom de vérité, uniquement de la relation établie entre le jugement et quelque chose de distinct de lui, son principe de connaissance, auquel il faut toujours remonter. Par contre, ce n’est pas à titre de principe de connaissance que le principe de raison régit les objets réels ou représentations intuitives, mais à titre de principe de devenir, autrement dit comme loi de causalité ; l’objet est quitte envers lui par cela seul qu’il est « devenu », c’est-à-dire qu’il est sorti comme effet d’une cause ; la recherche d’un principe de connaissance n’aurait ici aucune valeur, ni aucun signification ; cette recherche porte sur une toute autre catégorie d’objets. C’est pour cette raison que le mode de l’intuition, tant qu’on n’essaie pas de le dépasser, n’engendre, dans celui qui l’observe, ni doute ni inquiétude ; il n’y a place ici ni pour l’erreur ni pour la vérité, reléguées l’une et l’autre dans le domaine de l’abstrait, de la réflexion. Devant les sens et l’entendement, le monde se révèle et se donne avec une sorte de naïve franchise pour ce qu’il est, pour une représentation intuitive, qui se développe sous le contrôle de la loi de causalité. »

Schopenhauer, Le Monde comme Volonté et comme Représentation, je souligne.

Dans le passage qui précède l’extrait que nous venons de choisir, Schopenhauer énumère les difficultés qui se sont présentées aux philosophes quant à la réalité du monde extérieur, il les résout et les réduit à deux erreurs (ou plutôt à deux confusions) qui, selon lui, ont toujours été faites : appliquer le principe de raison au sujet, et assimiler (ou mélanger) les modes, différents en espèces, de l’intuition et de la réflexion. L’intuition est le fait de l’entendement ; la réflexion celui de la raison ; la première est une représentation, la seconde une représentation au carré. « Principe de connaissance » s’oppose à « principe d’existence » ou « de devenir » comme raison à entendement, ou comme construction intellectuelle à loi de causalité

En un mot, le monde n’est rien d’autre que ce qu’il se donne à être pour un sujet, il est bien réel, si tant que l’on n’oublie pas qu’il est représentation de l’entendement, qu’il n’est que représentation de l’entendement. Il ne faut donc pas chercher un fondement aux objets ou un double supérieur de chaque réalité ; les choses « tiennent toutes seules », ou plus exactement sujet et objet tiennent ensemble.. Elles n’ont pas de cause ; elle sont. Elles existent par le contact ou la rencontre de mon être avec elles dans mes représentations. Si tous les sujets disparaissent, les représentations, et partant les choses elles-mêmes aussi ; toutefois, elles seront toujours, mais pour personne, et non pas en tant qu’ »objets ». Je n’en suis donc pas cause car « il n’y a que des objets qui puissent causer quelque chose, et ce quelque chose est toujours lui-même un objet. » [1] Schopenhauer renvoie ainsi dos à dos matérialistes et idéalistes : « Il n’y a point d’objet sans un sujet ; tel est le principe qui condamne à tout jamais le matérialisme. »[2] ; «Le matérialisme ne s’aperçoit pas qu’en posant le plus simple objet, il pose par là même le sujet ; de son côté, Fichte n’a pas pris garde qu’avec le sujet (de quelque nom qu’il l’appelât) était posé l’objet, sans lequel le sujet est inconcevable »[3] ; « le sujet est posé en même temps que l’objet, et réciproquement »[4]. La représentation est le point d’intersection d’un objet et d’un sujet, où l’un et l’autre sont inséparables. L’erreur des réalistes et des idéalistes étant de vouloir soumettre le premier ou le second à l’autre, en vertu du principe de raison. Le principe de raison ne s’applique qu’à l’objet, puisqu’il est déductible a priori du sujet, puisqu’il est la manière propre du sujet de percevoir ou de connaître le monde. Schopenhauer va reprocher à Kant son idéalisme moyen - un idéalisme qui s’affirmait véritablement comme tel dans la première édition de la Critique de la Raison Pure, mais qui s’effrite dans les autres éditions - qui reconnaît hors du sujet l’existence d’un objet. Afin de préserver l’existence de cet objet, Kant met en place le schématisme des concepts purs de l’entendement qui permet d’harmoniser les rapports entre le sujet et l’objet (entre l’intuition donnée et le concept pensé). Pour Schopenhauer, le sujet et l’objet ne font qu’un, même si le réel (c’est-à-dire la Volonté, un réel non déterminé, une force naturelle) ne cesse pas pour autant d’exister selon lui. Là est le problème que pose la philosophie de Schopenhauer.

Chez Kant, l’homme a deux facultés principales : la réceptivité et la spontanéité, la sensibilité qui reçoit et l’entendement qui pense. Mais si la sensibilité reçoit, il faut qu’elle soit passive et donc qu’une chose lui soit « donnée ». C’est cette passivité et ce qu’elle implique : l’existence de quelque chose hors du sujet que refuse Schopenhauer. Ce « quelque chose » est la chose en soi dont le sujet kantien ne connaît que le phénomène. Or, selon Kant, le sujet ne possède pas d’intuition intellectuelle, donc il ne saisit pas immédiatement la chose en soi. En outre, son intuition sensible ne lui sert de rien pour connaître les phénomènes qui, sans l’entendement, resteraient à l’état de sensation. En résumé, le sujet kantien n’a pas d’intuition intellectuelle et son intuition sensible est incomplète. Schopenhauer perçoit beaucoup de contradictions dans tout ceci. L’erreur principale est la suivante, et se ramène à l’une des deux erreurs fondamentales citées plus haut : le mélange de la réflexion et de l’intuition. Pour Schopenhauer, l’entendement n’est pas une faculté de réflexion - il laisse ce rôle à la raison -, mais une faculté d’intuition ! L’entendement perçoit le rapport de cause à effet qui existe entre les êtres et les choses, et replace la série des choses dans ses ordonnées, que sont l’espace et le temps. Les formes a priori de la sensibilité kantienne deviennent donc le fait de l’entendement, car ce ne sont pas les phénomènes qui donnent l’espace et le temps, puisqu’ils n’existent pas en dehors du sujet qui les perçoit, et encore moins la chose en soi, qui ne peut être conditionnée, mais c’est donc bien le sujet qui les possède en lui, qui les ajoute. Sans ces formes, l’intuition ne pourrait être, elle dépend donc du sujet. L’entendement qui apporte ces formes ne raisonne pas, ne réfléchit pas, mais il intuitionne, il retient les objets qui viennent se prendre dans son filet, constitué d’une maille faite d’espace et de temps. Tel est le raisonnement simplifié de Schopenhauer. « Mais de la sorte, Kant fait intervenir la pensée dans l’intuition (…) Mais alors l’objet de la pensée redevient un objet particulier, réel ; et par le fait la pensée perd son caractère essentiel de généralité et d’abstraction ; au lieu de concepts généraux, elle a pour objets des choses particulières, et ainsi l’intuition est amenée à son tour à intervenir dans la pensé. »[5] La pensée n’a pas pour objet le particulier, le singulier, le réel, mais le concept, au contraire de l’intuition qui, bien qu’intellectuelle, n’est jamais rationnelle. C’est ainsi qu’il faut comprendre le sens de cette remarque : « Ainsi, ce n’est nullement, parce qu’une idée est extraite de plusieurs objets qu’elle est générale ; c’est, au contraire, parce que la généralité, en vertu de laquelle elle ne détermine rien de particulier, lui est inhérente comme à toute représentation abstraite de la raison, c’est pour cela dis-je, que plusieurs choses peuvent être pensées sous le même concept. » [6] L’idée n’est jamais intuitive, puisqu’elle ne peut jamais comprendre en elle-même le singulier, tandis que l’intuition ne peut jamais être générale, puisqu’elle est toujours singulière. La généralité de l’idée provient de la raison qui la construit en vue de s’adapter à la plupart des objets qu’elle est chargée de penser et non de son rapport aux représentations intuitives : elle n’est pas le fruit d'un dénominateur commun de toutes les représentations intuitives en vue d’un objet ; l’idée va de la raison vers les intuitions sensibles et non l’inverse. Ceci permettant, dans l’esprit de Schopenhauer, de séparer radicalement le monde de l’intuition et de la réflexion.

L’intuition intellectuelle n’était pas possible dans la philosophie kantienne, parce que n’étant doté que d’un intuitus derivatus (c’est-à-dire que je ne crée pas l’intuition qui se donne à moi) et non d’un intuitus originarius (celui de Dieu qui est le Créateur de ce qu’il intuitionne, sa connaissance n’est donc pas distincte de son intuition), mais elle l’est chez Schopenhauer, car le sujet est maître de cette intuition. Intellectuelle ne veut pas dire la même chose pour les deux philosophes, car l’entendement n’a pas le même rôle chez l’un et chez l’autre. Schopenhauer est contre l’usage métaphysique du principe de raison, car ce principe est logique et n’exprime qu’une nécessité logique, qui n’a rien à voir avec la nécessité empirique, telle que la perçoit l’entendement, à travers le principe de causalité. Le principe de raison est une traduction rationnelle du principe de causalité perçu par l’entendement ; c’est pourquoi l’on risque de prendre une abstraction pour une réalité, si l’on fait un usage métaphysique du principe de raison appliqué au monde physique (causalité), si on l’on croit que ce principe peut désigner la chose en soi et l’expliquer, si l’oublie que ce principe est inné à l’homme. Un principe d’existence du monde objectif (représentatif) et non un principe de connaissance qui, lui, supposerait une harmonie possible entre mes facultés et une réalité (en soi) indépendante de celles-ci. Voici pourquoi Schopenhauer critique le schématisme kantien, qui lui semble contradictoire dans la mesure où il donne raison à la fois aux matérialistes et aux idéalistes, en ajoutant à l’intuition (qui donne raison aux matérialistes) un concept de l’entendement, une catégorie (qui donne raison aux idéalistes), sans lequel l’intuition demeure « aveugle » pour le sujet. L’union de l’entendement et de l’intuition, par l’intermédiaire de l’imagination, produit un objet empirique. L’usage réel de l’entendement selon Kant devrait s’appliquer à l’intuition de la chose en soi, usage auquel il a très vite renoncé, de part la scission opérée entre le sujet connaissant et l’objet connu. Cette scission empêche l’entendement d’avoir son usage réel : l’homme a deux types de connaissance, et ces deux types sont incomplets et ont besoin l’un de l’autre ! Schopenhauer porte l’idéalisme à son paroxysme tout en accordant une réalité au monde qui, bien qu’humain et différent de la chose en soi, n’en est pas moins réel. Il est réel parce qu’il existe pour l’homme et que l’homme n’existe que par ce même réel. La représentation est l’expression de l’interdépendance d’un sujet et d’un objet ; en effet, le sujet lui-même est une représentation pour lui-même et se perçoit au milieu d’un réel qui est également représentation. C’est ainsi que le réel nous est immédiat, intuition intellectuelle. Kant croit qu’avec une intuition appropriée à notre entendement (une intuition intellectuelle), nous pourrions avoir une connaissance des choses en soi (usage réel de l’entendement). Or, tel n’est pas le cas. L’entendement est obligé de coopérer avec l’intuition sensible et, à cet égard, Kant craint plus que toute autre chose la contamination des principes intellectuels (intellectualia) par les sensitiva (principes issus de la connaissance sensible). « Sont intellectuelles les connaissances qui sont le fait de l’entendement, et de telles connaissances portent aussi sur notre monde sensible ; mais sont dit intelligibles tous objets qui ne peuvent être représentés que par l’entendement et sur les quels aucune de nos intuitions sensibles ne peut porter. Mais comme il faut, cependant, qu’à chaque objet corresponde quelque intuition possible, on devrait se figurer un entendement qui intuitionnerait immédiatement les choses ; mais nous n’avons pas le moindre concept d’un tel entendement, ni par suite des êtres intelligibles sur lesquels il porterait.»[7] Ou bien la connaissance intellectuelle porte sur des objets sensibles (le concept a une intuition fourni par les sens) ou bien elle demeure une forme sans contenu (les principes intellectuels ne trouvent pas de contenu idoines). C’est ainsi que Kant renonce à l’usage réel de l’entendement, présent dans la Dissertation. Selon le philosophe de Königsberg, l’intuition est passive, alors que Schopenhauer nous la décrit comme le fruit d’une activité du sujet, c’est pourquoi chez ce dernier elle est intellectuelle. En vérité, Kant ne renonce pas à la connaissance de la chose en soi, même si, paradoxalement, il admet qu’elle est inaccessible à l’homme. «L’entendement a pourtant un usage réel. Mais, dans cet usage, il construit ses concepts, et ne les contemple pas intuitivement. (…) En Dieu seul concept et intuition s’identifient, et c’est seulement alors que l’on pourrait parler d’une connaissance directe et immédiate de l’objet. Kant semble parfois rêver pour l’homme d’une connaissance de type divin.» [8] C’est ainsi que le schématisme « est à l’homme ce que l’intuitus originarius est à Dieu. »[9] La philosophie schopenhauerienne diffère de la philosophie kantienne, en ce que la première s’intéresse moins à la connaissance de la chose en soi qu’à l’existence du monde qui nous entoure. En effet, le monde dans la philosophie schopenhaurienne ne tient que par la pensée du sujet, alors que le monde kantien tient par la pensée de la chose en soi. Différence de taille qui explique que Schopenhauer reproche à Kant ses compromis aux dépens de l’idéalisme. Kant renonce à un idéalisme absolu afin de défendre la chose en soi, alors que la pensée de Schopenhauer est telle qu’elle n’a pas besoin de faire un sacrifice de ce type : la chose en soi, conçue par Schopenhauer, ne cesse de se manifester, sa connaissance est intuitive, puisque nous en sommes l’objectivation. Cette chose « tient » toute seule. Paradoxalement, la chose en soi kantienne ne continue d’exister que par sa liaison avec un sujet qui la pense, mais sans jamais pouvoir la connaître : si Kant était le tenant d’un idéalisme absolu, où tout existe par une dépendance avec le sujet, la chose en soi disparaîtrait dans sa philosophie, puisqu’elle existe précisément en dehors du sujet, de même que sans Dieu la philosophie cartésienne s’écroule. Quel besoin Kant a-t-il de conserver la chose en soi si ce n’est la volonté de préserver cet usage réel de l’entendement qui existe en germe, mais qui lui confère une destination supérieure ?

[1] Ibidem, p. 40.

[2] Ibidem, p. 58.

[3] Ibidem, p. 63.

[4] Ibidem, p.61.

[5] Ibidem, p. 550.

[6] Ibidem, p. 72-73.

[7] KAnt, Prolégomènes, § 4, note, AK IV, 316.

[8] Note 2 de F. Alquié dans sa traduction de la Dissertation de 1770, dans la Pléiade.

[9] R. Daval, La métaphysique de Kant, éd. Beauchesne, 1949.

****************************************************************

Ce fut rapide.

et dont l'univers me plaît tant...

[Pardon pour la mise en page ! Des ponctuations en début de phrase, c'est horripilant, mais je n'y puis rien ! ]

Tous les dix ans, parfois plus rarement, le hasard (en la personne de Cinnamon, une jeune femme inconnue...) met entre vos mains un livre, dont vous savez qu'il changera votre vie ou qu'il vous donnera l'audace de vous croire meilleur que vous ne l'êtes en réalité, car il vous incitera à donner un grand coup de pied dans tout ce qui vous retient d'être davantage vous-même ! Il n'y a rien de plus important en ce monde que d'aimer et, dans le meilleur des cas, de se sentir aimé. La contrepartie n'est pas obligatoire. C'est un luxe qui paraît nécessaire mais qui ne l'est pas entièrement. En effet, aimer donne autant d'élan que d'être aimé, la compréhension en moins... Barrie l'a expliqué mieux que je prétendrai le faire. "Chaque amour possède son arc-en-ciel, même celui auquel on ne répond pas"...

Mon expérience est déraisonnable : je me suis sentie aimée par ces mots et cette histoire que je n'ai pourtant point achevé de lire...

Rencontrer un livre peut être aussi décisif que croiser un homme ou une femme ; quelquefois c'est encore plus vital, surtout quand on possède l'orgueil de mettre bas soi-même un univers.

Ce livre (une trilogie, en réalité) de Mervyn Peake est une oeuvre d'art impossible à fracturer par des mots ou par la pensée. Elle n'est pas faite pour être révélée au grand jour, en pleine lumière ; elle se vit sous les paupières comme j'aime à le dire, dans l'intimité des songes éveillés. La lecture est le plus souvent un acte silencieux. Une action qui prend place dans le recueillement, comme une prière adressée et reçue dans un seul instant.

Le livre de Peake exacerbe cette communion. Il (le livre ou l'auteur) écrit comme on rêve, je ne peux mieux expliquer que par ces simples mots pourquoi son livre est exceptionnel.

De quoi s'agit-il ?

D'un château étrange et mystérieux qui paraît presque doté d'une vie propre. Une famille occupe les lieux, des domestiques, des ombres qui frôlent les murs, un mystérieux Rituel qui semble être le coeur de toutes les relations humaines. Un univers absurde en apparence, mais une réplique du nôtre, la poésie en moins... Et un jeune homme sans scrupule qui part à l'assaut d'un ordre qu'il veut émietter et s'approprier. Peut-être...

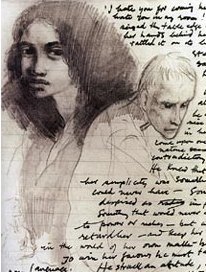

J'ai rencontré mon double littéraire dans ce livre : le personnage improbable et pourtant tellement réaliste de Fuchsia. Je connais son Grenier ; j'y m'y rends souvent, par une porte dérobée... Personne d'autre que moi n'en connais le chemin. J'y fais pourtant les plus belles des rencontres.

Je suis persuadée qu'il n'existe pas deux catégories d'êtres : ceux qui sont rangés et inaptes aux divagations de l'imagination, insensible aux douceurs ouatées et maniérées d'un esprit qui se faufile dans les interstices de la réalité et ceux qui s'encoconnent sans vergogne dans les plaisirs de l'imaginaire, tétant le plaisir offert par un verbe poudré de fantaisie. Non, il y a simplement ceux qui ont peur et ceux qui s'abandonnent à l'irréel parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ce sont les mêmes à divers moments de leur existence mais ils s'ignorent.

Toute comparaison avec Kafka, les romans gothiques ou n'importe quel autre courant littéraire serait grossière erreur. Mervyn Peake est un genre littéraire à lui seul. Il est assez gigantesque pour qu'on lui rende cette vérité.

Ce livre est inadaptable, impossible à raconter ou à analyser, tant il est fiévreux et se déroule dans l'âme du lecteur. Les images suggérées (une voix qui coule sous une porte et vient frapper une oreille, un homme dont les genoux grincent, un cuisinier maléfique qui a pour pieds des limandes, une femme qui accouche au milieu d'oiseaux et qui n'a d'amour que pour eux et ses dizaines de chats blancs...) ne peuvent sortir de notre front pour être projetée dans la "vraie" vie - qui n'est peut-être pas plus vraie que celle de Peake...

Gertrude, la comtesse, dit ces mots :

Tous les dix ans, parfois plus rarement, le hasard (en la personne de Cinnamon, une jeune femme inconnue...) met entre vos mains un livre, dont vous savez qu'il changera votre vie ou qu'il vous donnera l'audace de vous croire meilleur que vous ne l'êtes en réalité, car il vous incitera à donner un grand coup de pied dans tout ce qui vous retient d'être davantage vous-même ! Il n'y a rien de plus important en ce monde que d'aimer et, dans le meilleur des cas, de se sentir aimé. La contrepartie n'est pas obligatoire. C'est un luxe qui paraît nécessaire mais qui ne l'est pas entièrement. En effet, aimer donne autant d'élan que d'être aimé, la compréhension en moins... Barrie l'a expliqué mieux que je prétendrai le faire. "Chaque amour possède son arc-en-ciel, même celui auquel on ne répond pas"...

Mon expérience est déraisonnable : je me suis sentie aimée par ces mots et cette histoire que je n'ai pourtant point achevé de lire...

Rencontrer un livre peut être aussi décisif que croiser un homme ou une femme ; quelquefois c'est encore plus vital, surtout quand on possède l'orgueil de mettre bas soi-même un univers.

Ce livre (une trilogie, en réalité) de Mervyn Peake est une oeuvre d'art impossible à fracturer par des mots ou par la pensée. Elle n'est pas faite pour être révélée au grand jour, en pleine lumière ; elle se vit sous les paupières comme j'aime à le dire, dans l'intimité des songes éveillés. La lecture est le plus souvent un acte silencieux. Une action qui prend place dans le recueillement, comme une prière adressée et reçue dans un seul instant.

Le livre de Peake exacerbe cette communion. Il (le livre ou l'auteur) écrit comme on rêve, je ne peux mieux expliquer que par ces simples mots pourquoi son livre est exceptionnel.

De quoi s'agit-il ?

D'un château étrange et mystérieux qui paraît presque doté d'une vie propre. Une famille occupe les lieux, des domestiques, des ombres qui frôlent les murs, un mystérieux Rituel qui semble être le coeur de toutes les relations humaines. Un univers absurde en apparence, mais une réplique du nôtre, la poésie en moins... Et un jeune homme sans scrupule qui part à l'assaut d'un ordre qu'il veut émietter et s'approprier. Peut-être...

J'ai rencontré mon double littéraire dans ce livre : le personnage improbable et pourtant tellement réaliste de Fuchsia. Je connais son Grenier ; j'y m'y rends souvent, par une porte dérobée... Personne d'autre que moi n'en connais le chemin. J'y fais pourtant les plus belles des rencontres.

Je suis persuadée qu'il n'existe pas deux catégories d'êtres : ceux qui sont rangés et inaptes aux divagations de l'imagination, insensible aux douceurs ouatées et maniérées d'un esprit qui se faufile dans les interstices de la réalité et ceux qui s'encoconnent sans vergogne dans les plaisirs de l'imaginaire, tétant le plaisir offert par un verbe poudré de fantaisie. Non, il y a simplement ceux qui ont peur et ceux qui s'abandonnent à l'irréel parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ce sont les mêmes à divers moments de leur existence mais ils s'ignorent.

Toute comparaison avec Kafka, les romans gothiques ou n'importe quel autre courant littéraire serait grossière erreur. Mervyn Peake est un genre littéraire à lui seul. Il est assez gigantesque pour qu'on lui rende cette vérité.

Ce livre est inadaptable, impossible à raconter ou à analyser, tant il est fiévreux et se déroule dans l'âme du lecteur. Les images suggérées (une voix qui coule sous une porte et vient frapper une oreille, un homme dont les genoux grincent, un cuisinier maléfique qui a pour pieds des limandes, une femme qui accouche au milieu d'oiseaux et qui n'a d'amour que pour eux et ses dizaines de chats blancs...) ne peuvent sortir de notre front pour être projetée dans la "vraie" vie - qui n'est peut-être pas plus vraie que celle de Peake...

Gertrude, la comtesse, dit ces mots :

"(...) le secret est d'oublier complètement l'apparence et de vivre en soi-même."(Trad. Patrick Reumaux, magnifique traduction)... N'est-ce pas l'inverse de la vie prosaïque des mortels que nous sommes ? Je crois que le secret du livre peut être atteint pour qui sait pénétrer le sens de cette déclaration. Les autres sont perdus à jamais pour Gormenghast... Mais ce livre, ce château, ces êtres ont tant de profondeur et de mystères que je me trompe peut-être, perdue dans un reflet qui n'est qu'une image parmi tant d'autres de ce lieu du rêve... Peut-être... http://www.mervynpeake.org/

Quelques chapitres...

Les roses du Pays d'Hiver

Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.

Rechercher sur mon JIACO

Qui suis-je ?

- Holly Golightly

- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France

- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.

Almanach barrien

En librairie

Où Peter Pan rencontre son double féminin...

Oeuvre de Céline Lavail

Lettres

Voyages

Écosse

Kirriemuir

Angleterre

Londres

Haworth

Allemagne

Venise

New York

Liens personnels

Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)

Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)

Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)

Liens affiliés à ce JIACO

Blog Archive

- 2020 (1)

- 2019 (1)

- 2018 (4)

- 2017 (8)

- 2016 (1)

- 2015 (22)

- 2014 (15)

- 2013 (22)

- 2012 (34)

- 2011 (20)

- 2010 (34)

- 2009 (66)

- 2008 (74)

- 2007 (143)

-

2006

(447)

- décembre(21)

- novembre(19)

- octobre(20)

- septembre(21)

- août(33)

- juillet(23)

- juin(43)

- mai(44)

- avril(62)

- mars(50)

- février(51)

-

janvier(60)

- janv. 31(3)

- janv. 30(3)

- janv. 27(1)

- janv. 26(1)

- janv. 25(4)

- janv. 24(3)

- janv. 23(3)

- janv. 22(1)

- janv. 20(2)

- janv. 19(3)

- janv. 18(2)

- janv. 17(1)

- janv. 16(2)

- janv. 15(1)

- janv. 13(5)

- janv. 12(2)

- janv. 11(2)

- janv. 10(3)

- janv. 09(1)

- janv. 08(1)

- janv. 07(2)

- janv. 05(4)

- janv. 04(2)

- janv. 03(2)

- janv. 02(2)

- janv. 01(4)

- 2005 (217)

Archives

-

►

2018

(4)

- ► juillet 2018 (1)

- ► avril 2018 (1)

- ► février 2018 (1)

-

►

2017

(8)

- ► juillet 2017 (6)

- ► avril 2017 (1)

-

►

2015

(22)

- ► décembre 2015 (3)

- ► octobre 2015 (1)

- ► avril 2015 (1)

-

►

2014

(15)

- ► juillet 2014 (3)

- ► janvier 2014 (1)

-

►

2013

(22)

- ► novembre 2013 (1)

-

►

2012

(34)

- ► novembre 2012 (1)

- ► juillet 2012 (12)

- ► avril 2012 (1)

-

►

2011

(20)

- ► décembre 2011 (1)

- ► octobre 2011 (1)

- ► septembre 2011 (1)

- ► janvier 2011 (1)

-

►

2010

(34)

- ► novembre 2010 (1)

-

►

2009

(66)

- ► juillet 2009 (11)

- ► avril 2009 (8)

-

►

2008

(74)

- ► novembre 2008 (1)

- ► septembre 2008 (4)

- ► juillet 2008 (17)

- ► avril 2008 (11)

-

►

2007

(143)

- ► décembre 2007 (8)

- ► novembre 2007 (6)

- ► juillet 2007 (14)

- ► avril 2007 (18)

- ► février 2007 (16)

-

►

2006

(447)

- ► décembre 2006 (21)

- ► novembre 2006 (19)

- ► octobre 2006 (20)

- ► septembre 2006 (21)

- ► juillet 2006 (23)

- ► avril 2006 (62)

- ► février 2006 (51)

- ► janvier 2006 (60)

-

►

2005

(217)

- ► décembre 2005 (62)

- ► novembre 2005 (98)

- ► octobre 2005 (49)