Plaisantons un peu ! J'aime les dictionnaires et je le prouve. Fiction pure. Vieux texte, écrit lorsque j'étais petite. Tellement plus petite. J'étais déjà un peu cynique il y treize ans. J'ai même laissé les fautes. J'étais vieille à huit ans, de toute façon. Ne croyez pas que je me livre. Je suis une tricheuse.

Elle râlait, inhumaine. Elle râlait, mais cette fois ce n'était plus du dépit, de la lassitude ou de la colère. Je me faisais à l'idée de sa mort. Curieuse, j'étais pressée de savoir ce que cela faisait. Bien sûr, avant il y avait eu le grand-père, mais ce n'était pas pareil : lui, je ne l'aimais pas, pas vraiment…

Ses doigts étaient devenus blancs, lisses et brillants, comme s'ils étaient vitrifiés. Ils n’étaient pas maigres, mais ils avaient tant rétréci qu'ils semblaient maintenant appartenir à ceux d'une enfant. Ils n'avaient rien perdu de leur éclat originel, mais l'on sentait bien qu'ils s'enfonçaient désormais dans une autre vie. Je n'ai commencé à accepter ce dénouement que depuis quelques jours, lorsque je les ai surpris, par hasard, dans leurs vains efforts pour manier le gant de toilette. Ses petits doigts glissaient sur les choses sans parvenir à les agripper ; on eût dit qu'ils évoluaient dans un rêve, qu'ils affleuraient une matière impalpable. Mais peut-être était-ce simplement moi qui étais de trop dans cet univers qui m'était imperceptible et dans lequel elle s'enfonçait chaque jour davantage. Comment aurais-je encore pu communiquer avec cette bouche qui s'était asséchée et s'était pétrifiée dans un rictus triste et imbécile, comment aurais-je encore trouvé la force d'aimer et de maintenir ce corps qui me rejetait ? J’étais désormais le greffon incompatible. J’étais l'élément extérieur qu'il fallait combattre, éliminer ; j’étais le dernier rempart contre ce monde où les doigts ripaient sur les choses, où les corps n'avaient nul besoin de se nourrir et où la seule exigence était le sommeil sans rêves, sans trêve.

C'est à ce moment que je l'ai abandonnée à son sort.

Chaque fois que l'air entre dans ses poumons, sa carcasse fait davantage corps avec le matelas. Et puis il y a ce soupir qui grésille comme du beurre dans une poêle chaude, qui n'en finit pas, qui n'attend pas une nouvelle inspiration pour gonfler son vrombissement. Elle n'est plus rien d'autre que ce ronflement de chaudière en panne qui exaspère. Le râle exhalé par une bouche entrouverte laisse apercevoir une langue écorchée et pelée. Par endroits la peau se détache et on dirait de fines écorces d'oranges déshydratées ; un reste coagulé de médicament colore les parties sèches d'une plaie à vif. Les yeux sont immobiles, sans doute aveugles à tout ce qui entoure la momie. Le corps est tranquille, disloqué et mou comme celui d'une poupée de cire fondue. Je lui parle. Toujours, ce râle insupportable, une plainte intérieure, des pleurs sourds. Je hurle de nouveau. La respiration de l'agonie me vole la vedette. L'Ulysse de banlieue nous chuchote ce que nous avons toutes deviné, sauf la noire qui croit encore aux prédictions de Didier Derlich - qui prévoit une bonne année pour les natifs du signe du poisson- , à savoir qu'il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle se lasse, que le corps rende l'âme à qui il doit des comptes, si évidemment un tel caissier existe. Il explique que l'agonie peut durer des heures, voire des jours, et nous demande si l'on veut qu'on l'aide à sauter de l'autre côté. Une petite piqûre pour lui faire la courte échelle, c'est si simple. Nous serions bêtes de résister à la tentation. Je suis la première à accepter, parce qu'elle gueule vraiment trop fort, et tout est terminé rapidement. Impossible de dire quand précisément elle est passée d'un état à un autre. La mort, c'est bizarre, surtout quand on l'attend chez les autres : elle arrive même à surprendre les plus avertis, par sa discrétion ou par sa soudaineté. Elle vous entortille, elle vous embobine et le temps de réagir que c'est déjà trop tard. C'est ce qui s'est passé avec la grand-mère : je n'y ai vu que du feu. Elle est partie sans crier garde. Et après ? J'étais soulagée et idiote, pas plus dégourdie que la première fois, quand c'était le grand-père qui nous avait faussé compagnie. J'ai pleuré évidemment, pour la forme, car je ne savais pas quoi faire d'autre de mon être qui me paraissait indécent en face d'elle. La parisienne ne souciait plus que d'une chose : la propreté de la grand-mère. A vrai dire, je préférais les obsessions de sa mère, c'était moins répétitif. On l'a habillée avec sa seule jolie robe, une robe d'été rouge qui ne convenait pas vraiment avec le temps de ce samedi 27 mars, mais ce genre de détail n'avait plus d'importance, des bas beiges (à varices) et des chaussures d'été, celles qui lui faisaient le moins mal aux pieds. La noire s'enquit du bien-être de la grand-mère (avec un peu de retard me semble-t-il) : « Elle … elle… ne va pas avoir froid habillée comme ça ? » Je l'aurais giflée vingt fois de suite pour qu'elle eût une bonne raison de pleurnicher. Son masque pâteux dégoulinait le long de l'arête du nez, la coulée de mascara et de fards s'épuisait dans le petit creux au-dessus des lèvres, que la graisse du rouge à babines lui faisaient épaisses, et poursuivait avec lassitude sa course le long du cou avant de se fondre dans un pull de velours noir râpé. Je n'avais jamais vu un clown pleurer avant ce jour. Pourquoi n'était-ce pas elle qui était allongée, là, à la place de la seule mère que l'on m'eût jamais donnée ? La parisienne n'a pas perdu son temps en jérémiades - ce serait pour plus tard, lorsqu'elle s'offrirait un séjour en psychiatrie - et lui a bourré le slip de coton pour éviter les fuites : les morts, tout le monde sait cela, n'ont plus la politesse de la retenue. Le seul ennui, à présent, c'était la bouche qui ne voulait pas se fermer et les fausses dents qui avaient envie de prendre l'air. J'eus l'idée de lui caler la bouche avec mon gros Gaffiot déposé en dessous du menton. Personne n'émit d'objections. Je prouvais hardiment, bien que tardivement, à la noire, et a posteriori, l'utilité de l'étude des langues anciennes, tout ceci d'une manière qui n'était pas pour me déplaire. Et Dieu sait qu’elle avait tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues afin que je n’apprisse ni le Grec ni le Latin : « J’paierai pas les livres, ni les suppléments. Tu coûtes déjà assez chère. Des langues mortes pour quoi faire ? T’as quand même pas la prétention de faire des études. C’est pas moi qui paierai. C’est pas une pauv’e mère célibataire comme moi qui ouvrira la bourse parce que mademoiselle a des goûts de luxe. J’t’en fouterais du Grec et du Latin ! T’es pas une gosse de riche !». On rabattit le drap sur la tête de Maman. Rideau ! Personne n'applaudit et je ne m'écrie pas « bis ». Résignée, je sens que tout cela est nécessaire à ma venue au monde : une vie contre une autre ; le receveur des cieux est expert en soustraction : il ne fait jamais de cadeaux.

Tu es morte comme tu as survécu : en colère et échevelée.

" (Les hommes) ont besoin de la tragédie, que voulez-vous, c'est leur petite transcendance, c'est leur apéritif."

Camus, la Chute, p. 42.

|

Oracles

"Il suffit d’entendre exprimer par autrui une opinion que l’on préférerait taire pour réprouver le besoin de la nier avec véhémence." (1)

"Quelle est la signification de tout cela, Watson ? me demanda Holmes d’un ton solennel en reposant le document. A quelle fin tend ce cercle de misère, de violence et de peur ? Il doit bien tendre à une certaine fin, sinon notre univers serait gouverné par le hasard, ce qui est impensable. Mais quelle fin ? Voilà le grand problème qui est posé depuis le commencement des temps, et la raison humaine est toujours aussi éloignée d’y répondre." (2)

(1) Le meurtre de Roger Ackroyd, p. 8.

(2) Conan Doyle, Son dernier coup d’archet. La question essentielle qui est posée est la suivante : pourquoi le hasard est-il impensable ?

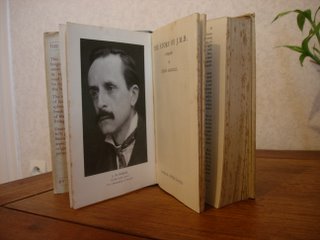

Elle succède à Maude Adams qui lui avait prêté voix et corps sur scène.

Elle succède à Maude Adams qui lui avait prêté voix et corps sur scène.

Mary Pickford ou encore Gloria Swanson pensaient être parfaites pour le rôle, mais Barrie préféra une jeune inconnue, Betty Bronson.

Mary Pickford ou encore Gloria Swanson pensaient être parfaites pour le rôle, mais Barrie préféra une jeune inconnue, Betty Bronson.

Quelques chapitres...

Les roses du Pays d'Hiver

Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.

Rechercher sur mon JIACO

Qui suis-je ?

- Holly Golightly

- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France

- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.

Almanach barrien

En librairie

Où Peter Pan rencontre son double féminin...

Oeuvre de Céline Lavail

Lettres

Voyages

Écosse

Kirriemuir

Angleterre

Londres

Haworth

Allemagne

Venise

New York

Liens personnels

Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)

Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)

Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)

Liens affiliés à ce JIACO

Blog Archive

- 2020 (1)

- 2019 (1)

- 2018 (4)

- 2017 (8)

- 2016 (1)

- 2015 (22)

- 2014 (15)

- 2013 (22)

- 2012 (34)

- 2011 (20)

- 2010 (34)

- 2009 (66)

- 2008 (74)

- 2007 (143)

-

2006

(447)

- décembre(21)

- novembre(19)

- octobre(20)

- septembre(21)

- août(33)

- juillet(23)

- juin(43)

- mai(44)

- avril(62)

- mars(50)

- février(51)

-

janvier(60)

- janv. 31(3)

- janv. 30(3)

- janv. 27(1)

- janv. 26(1)

- janv. 25(4)

- janv. 24(3)

- janv. 23(3)

- janv. 22(1)

- janv. 20(2)

- janv. 19(3)

- janv. 18(2)

- janv. 17(1)

- janv. 16(2)

- janv. 15(1)

- janv. 13(5)

- janv. 12(2)

- janv. 11(2)

- janv. 10(3)

- janv. 09(1)

- janv. 08(1)

- janv. 07(2)

- janv. 05(4)

- janv. 04(2)

- janv. 03(2)

- janv. 02(2)

- janv. 01(4)

- 2005 (217)

Archives

-

►

2018

(4)

- ► juillet 2018 (1)

- ► avril 2018 (1)

- ► février 2018 (1)

-

►

2017

(8)

- ► juillet 2017 (6)

- ► avril 2017 (1)

-

►

2015

(22)

- ► décembre 2015 (3)

- ► octobre 2015 (1)

- ► avril 2015 (1)

-

►

2014

(15)

- ► juillet 2014 (3)

- ► janvier 2014 (1)

-

►

2013

(22)

- ► novembre 2013 (1)

-

►

2012

(34)

- ► novembre 2012 (1)

- ► juillet 2012 (12)

- ► avril 2012 (1)

-

►

2011

(20)

- ► décembre 2011 (1)

- ► octobre 2011 (1)

- ► septembre 2011 (1)

- ► janvier 2011 (1)

-

►

2010

(34)

- ► novembre 2010 (1)

-

►

2009

(66)

- ► juillet 2009 (11)

- ► avril 2009 (8)

-

►

2008

(74)

- ► novembre 2008 (1)

- ► septembre 2008 (4)

- ► juillet 2008 (17)

- ► avril 2008 (11)

-

►

2007

(143)

- ► décembre 2007 (8)

- ► novembre 2007 (6)

- ► juillet 2007 (14)

- ► avril 2007 (18)

- ► février 2007 (16)

-

►

2006

(447)

- ► décembre 2006 (21)

- ► novembre 2006 (19)

- ► octobre 2006 (20)

- ► septembre 2006 (21)

- ► juillet 2006 (23)

- ► avril 2006 (62)

- ► février 2006 (51)

- ► janvier 2006 (60)

-

►

2005

(217)

- ► décembre 2005 (62)

- ► novembre 2005 (98)

- ► octobre 2005 (49)