mardi 28 février 2006

parlait d'incandescence dans ses poèmes. J'ai pensé à elle et à sa poésie fine et triste, qui brûle l'âme, après avoir vu le film. Je crois aux associations d'idées qui révèlent malgré nous ce que mure notre jugement infirme.

Incandescent !

Le mot dit ce film mystérieux, beau, troublant, à la pureté aussi diaphane que le monde regardé à travers une bille de verre

ou à travers les filtres dont Kieslowski a usé dans ce film magistral. Le film fait jaillir une réalité plus belle que celle dans laquelle nous vivons. La lumière qui éclaire la vie des deux Véronique est celle des choses muettes, souterraines, et qui pourtant nous gouvernent sans que nous en soyons toujours conscients, sinon à de rares instants de nos vies... Nous apposons alors le nom de coïncidences ou de hasard. Ce point d'intersection est fimé au début, lorsque l'une et l'autre s'aperçoivent sans comprendre.

Qu'est-ce qui lie les deux Véronique, la polonaise et la parisienne, la morte et la vivante ?

Pourquoi, Véronique et le marionnettiste s'éprennent-ils l'un de l'autre de cette manière si romanesque et si nécessaire ?

Le film est un mystère. Un mystère doit laisser la place au silence de la suggestion.

Celle-là même dont use le marionnettiste afin de faire venir Véronique jusqu'à lui. Si elle parvient à le rejoindre par la seule force de sa pensée, qui comprend cet étrange cheminement de leurs âmes, il saura qu'elle est sienne.

Kieslowski a parfaitement compris cette vérité insaisissable. J'ai été émue aux larmes par la pureté de l'image, de l'histoire ; je ne saurais parler de la musique de Zbigniew Preisner qui éclaire le film, qui arrache en nous l'émotion, qui ouvre une profondeur métaphysique dans l'image qu'elle déchiquète pour mieux la montrer.

La jeune Irène Jacob (24 ans à l'époque) paraît si fragile, si innocente, prête à se briser, à tomber comme le fait la danseuse en bois,

mais aussi son double dans l'autre ville. Heureusement que Kieslowski est passé à côté d'Andie MacDowell (son premier choix) car il est certain qu'elle n'aurait pas été aussi magnifique qu'Irène Jacob. Quelle chance, également, qu'il ait renoncé à ses deux mauvais titres : La choriste et La doublure...

La double vie de Véronique est notre histoire si nous avons le courage de la lire. La première souffre et meurt pour que la seconde vive pleinement, avec le sentiment de son absence et la conscience confuse d'une autre existence, d'un ailleurs, d'une vérité qui la dépasse.

Les seuls défauts sont imputables à au moins deux coupes qui eussent été nécessaires : le passage concernant l'amie de Véronique la parisienne qui s'apprête à divorcer (Kieslowski en parle dans son livre :

)

mais également celle où la Véronique polonaise partage certains instants de la vie de sa tante ; notamment le court passage avec l'avocat (un nain) de cette dernière. Ces erreurs ne servent à rien, sinon à encombrer l'esprit du spectateur.

L'une des images les plus frappantes est celle de l'enterrement, qui nous donne la sensation que nous sommes à la place de Weronika, dans un cercueil de verre, et que la terre tombe sur nous :

Un livre va bientôt sortir sur ce film ; j'espère qu'il ne travestira pas la pensée du cinéaste en autopsiant ce qui n'a de valeur que dans le non-dit...

L'édition MK2 du DVD est à la hauteur de l'excellent travail auquel ils nous ont habitués.

Lien : http://irenkaaa.free.fr/double/

lundi 27 février 2006

San Michele est une île vénitienne, où j'aime me rendre. Il n'y a rien de morbide dans cet attrait. Ceux qui fréquentent le Père-Lachaise me comprendront. En vérité, il est question d'un cimetière à l'image de Venise, un endroit très particulier entouré de briques de couleur rose et/ou orange. Je n'en connais pas de plus beaux, de plus reposants et de plus poétiques. Il est fragmenté en plusieurs parties : une ancienne, un peu à l'abandon et en friche,

et l'une plus récente. Dans cette dernière partie, il y a un lieu très émouvant, celui où l'on enterre les enfants.

Je gage que Barrie aurait été inspiré par la mélancolie et la tristesse de cet arpent.

Je passerai mon éternité là-bas, c'est décidé.

Ces clichés datent d'il y a deux étés.

Une tombe émouvante :

Ezra Pound est enterré là-bas également, ainsi que d'autres artistes.

Libellés :Venise

Enfin ! Les Parerga et Paralipomena sont édités pour la première fois in extenso en France. Souvent, ont été découpés de petits essais dans cette somme. Aujourd'hui, il est possible d'apprécier l'intégralité des pensées de Schopenhauer sur des sujets très variés. Si Le monde comme volonté et comme représentation est sa grande oeuvre et l'un des plus grands livres de la philosophie occidentale, ce pavé contient peut-être les meilleures pensées et développements d'Arthur.

Le dernier film de Claude Chabrol m'a déplu et irritée au plus haut point.

Je suis pourtant une afficionado du réalisateur. Il a mis au monde plusieurs chef-d'oeuvre, trois ou quatre films en demi-teinte et, probablement, a connu l'échec avec quelques longs-métrages. Il le reconnaît lui-même dans une interview récente : "Il m'est arrivé de sortir un film et de dire : c'est une merde !" Je ne serai pas aussi sévère que lui, car Chabrol est un grand cinéaste ; je suis d'ailleurs persuadée que les films auxquels il songe ici sont des films que j'aime... et je ne puis croire qu'il ait fait un film totalement raté.

Chabrol, à l'instar d'un Woody Allen dans un autre registre, fait preuve d'une constance et d'un souffle qui ne peuvent que susciter le respect.

Ce sont les briques du mur d'enceinte qu'il construit patiemment depuis 55 films. "L'ambition est de fabriquer le mur, mais je ne suis pas certain d'arriver exactement à ce que je voulais."

Et pourquoi ne pas faire le mur au lieu de l'ériger ? Ce film-ci eût été une bonne occasion.

Sa constance et sa fidélité s'éprouvent d'abord par le choix de ses comédiens, que l'on retrouve souvent d'un film à l'autre

Isabelle Huppert est l'une de ces privilégiées. C'est une créature très étonnante. Elle est froide de la tête aux pieds. Elle peut s'investir dans n'importe quel rôle. Cette femme provoque en moi à la fois le dépit et l'extase, les deux en même temps. Je suis admirative par la force qu'elle dégage, par sa capacité à incarner tout entière le personnage qui lui est destiné. Je demeure cependant en retrait lorsqu'elle joue, car elle me semble à l'image de ce personnage de L'ivresse du pouvoir, à qui il manque quelque chose. Son mari lui dit cela très précisément. Il est évident qu'il parle d'un coeur. L'actrice Huppert n'émeut pas. Excès de pudeur qui la confine dans l'expression forte des sentiments les plus simples et qui la condamne à toujours les dire dans une violence sourde ? Isabelle Huppert ne s'efface jamais tout à fait devant les femmes auxquelles elle insuffle de la réalité. Là est son drame et son talent, peut-être. Dans Madame Bovary, je l'avais haïe. Elle n'avait rien de l'Emma de Flaubert. Tel n'était pas le but, il me semble.

La passion qu'elle doit vivre, à chaque fois, derrière la caméra, est fausse, se donne à ressentir comme fallacieuse, à cause de sa brutalité - sauf peut-être dans Une histoire de femmes, lorsqu'elle récite un "Je vous salue Marie" blasphématoire.

J'aimerais voir Isabelle Huppert se fissurer, être moins monolitique ; on dirait un nerf tendu jusqu'à la rupture. Malheureusement, lorsqu'il claque, il ne se produit rien. Huppert est une courbe ascendante mais sans montée ni descente. Un paradoxe. Il est très remarquable de l'observer lorsqu'elle rit - ce qui, finalement, arrive assez peu dans ses rôles : le rire est censé libérer les courbures du visage ; chez elle, l'inverse se produit.

J'aimerais qu'elle soit autre lorsqu'elle est Médée, Emma ou le juge Charmant Killman.

L'ivresse du pouvoir est une caricature de l'affaire ELF et la mention obligatoire et hypocrite concernant la fortuité des coïncidences en début de film est superfétatoire et lâche. Il faut signer ses dénonciations et n'avoir peur des représailles, sinon autant s'abstenir. Le choix des acteurs et leur ressemblance grossièrement troublante avec les protagonistes de ce scandale est une des raisons qui m'ont poussée à détester ce film.

Je suis parfaitement consciente que le film de Chabrol mettait moins en joue l'affaire ELF que la psychologie du juge, qui est une brute et surtout une femme qui assouvit sa libido dans la griserie de sa fonction. Le juge Charmant Killman (le nom est très bien choisi !) est une castratrice de premier ordre. Très bien. Et alors ? Et ensuite ? Nous tournons court assez rapidement.

J'ai toujours suspecté les créateurs, en littérature ou au cinéma, qui s'inspirent à outrance de faits divers encore chauds de manquer d'imagination et de courage. Je ne prise guère ces faux décalques de la réalité. Cette facilité dissimule une imposture.

Pourtant, malgré ma déception, je reconnais des mérites au film : il est propre. Trop, sûrement... Les dialogues sont honnêtes, parfois un peu acides. La réalisation et le scénario pépères et surdosés en ce que Nietzsche appelait la "moraline".

Je retiendrai de ce film une idée, la seule qui m'ait convaincue. Une belle idée dans la réalisation.

Huppert porte des gants rouges. Impossible de ne pas le remarquer, puisque les affiches la figent dans ce port. Est-ce une métaphore du sang ? Je suis encline à le croire. Ces gants rouges ne seraient rien sans le sac assorti qu'elle trimbale toujours en compagnie d'un autre sac, marron celui-ci. On a le sentiment que le juge Charmant Killman essaie de compartimenter sa fonction et sa vie de femme : le sac rouge et le sac marron désignant ces deux vies qu'elle porte en parallèle et dont elle ne se déssaisit à aucun moment du film, alors qu'elle devrait faire un choix.

Le final de l'histoire dit ce choix mais il s'agit plus d'une défection que de l'élection d'un possible.

Libellés :Venise

dimanche 26 février 2006

vendredi 24 février 2006

En hommage à une lectrice et à son commentaire sur "l'écriture sinistre", je suis allée chercher ce livre dans ma bibliothèque ;

je vais commencer à le lire ce week-end, peut-être.

En vérité, j'ai un peu commencé et je suis radieuse.

De toute façon, j'adore Tournier.

Savez-vous qu'il habite non loin d'un cimetière ?

Robert Frost (1874–1963)

Mountain Interval, 1920.

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth ;

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear ;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day !

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence :

Two roads diverged in a wood, and I—

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

*

«Poetry is a way of taking life by the throat.»

Simpson’s Contemporary Quotations

«Comprendre avec Descartes l’ego pensant comme le fondement de tout, être ainsi seul face à l’univers, c’est une attitude que Hegel, à juste titre, jugea héroïque.

Comprendre avec Cervantès le monde comme ambiguïté, avoir à affronter, au lieu d’une seule vérité absolue, un tas de vérités relatives qui se contredisent (vérités incorporées dans des ego imaginaires appelés personnages), posséder donc comme seule certitude la sagesse de l’incertitude, cela exige une force non moins grande. » (1)

Kundera nous explique dans le traité cité pourquoi et comment le roman remplit cette fonction dont nulle autre discipline (par exemple, la philosophie) ne peut être investie.

(1) Kundera (Milan), L’art du roman, Ed. Gallimard, Paris, 1987, p. 21.

jeudi 23 février 2006

Il y a presque cinq mois que je me prête à cet exercice quasi quotidien et, parfois pluriquotidien. J'ai écrit 347 billets, celui-ci compris.

Je suis effarée. Mes doigts souffrent d'impatience(s) et jouent leur partition sur le clavier avec acharnement.

Comment est-ce que je trouve le temps de lire et d'écrire, de travailler personnellement, mais surtout de vivre, me demande-t-on parfois ? Je ne sais pas. Je crois que je vole du temps au temps et je m'en porte, ma foi, plutôt pas mal.

Merci à ceux et celles qui me lisent.

A bientôt !

En zone 1 :

Indiscutablement, deux sorties à ne pas manquer : le beau film de Minnelli consacré à la vie de Van Gogh. Un film puissant et majestueux.

Puis le chef-d'oeuvre de David Lean.

Qui peut rester insensible à la beauté de ce triste film ? Lean m'avait déjà arraché le coeur avec Brève rencontre. Que me reste-t-il à perdre devant La fille de Ryan, emportée presque malgré elle par un amour plus rêvé que réel ?

En zone 2 :

La saison 4 de mon adoré Lieutenant (Frank) Columbo avec, en guise de bonus, le pilote de la série Madame Columbo (qui n'exista que pendant treize petits épisodes!) ... Il ne faut pas montrer ce qui est caché !

Kieslowski est un grand cinéaste et ces éditions feront plaisir à bon nombre de cinéphiles :

Ce DVD en particulier fut attendu pendant très longtemps :

De quoi me faire perdre la notion du temps car, devant un grand film, on palpite à travers mille vies. Le temps et l'espace se dédoublent.

La mère Bébert était aussi longue que large, et peut-être plus large que longue. Le premier mot, étrangement, qui me vient à l’esprit est « sandwich ». La mère Bébert était continuellement entortillée dans des morceaux de chiffons à la propreté douteuse. Cette femme était un morceau de barbaque enroulée dans des feuilles de tissu badigeonnées de sauces, de crème et de graisses. Un petit visage bedonnant et strié de couperose était greffé sur un corps enflé comme un œdème. Ses chairs avaient l’aspect de viandes trempées pendant des mois dans un bain de saumure. Ce coloquinte perché sur une citrouille géante arpentait les rues de C. et hantait l’unique hall de la gare déserte dans l’espoir affiché d’y récupérer des trésors égarés dans les poubelles. Ses yeux, d’une couleur incertaine, étaient pochés dans les vins cuits et l’alcool à brûler. Ses lèvres étaient aussi obscènes qu’un prolapsus ; elles faisaient en tout cas fortement penser à un anus déroulé. Ses chicots, véritable garde-manger, réservaient, pour vous allécher, des odeurs de fromages, de rillettes, et de plats aillés. Son nez, éclaté comme un ballon de foire, était constellé de cicatrices. Ses cheveux noués n’importe comment avec un bout de ficelle ou de laine étaient trop sales pour être gras : ils étaient cuits. Son cuir chevelu était parsemé de croûtes de pain, de pellicules ou autres denrées rares de ce type. Ses jambes, énormes jambon de pays dépassaient l’entendement, tant par les proportions que par la couleur. Ses gigantesques pieds s’écrasaient dans des baskets trouées et rapiécées avec de larges morceaux de papier adhésif grisâtre. Son vocabulaire se limitait à quatre cents mots – Racine a bien écrit son œuvre avec cinq cents mots … Mais elle avait l’intelligence des simples d’esprit : la ruse. Elle récupérait les détritus, tous les détritus, y compris ceux qui habitaient l’hôtel ; ceux-là, elle ne les recyclait pas pour son usage personnel, mais elle les cajolait et, eux, en échange de leur pension, finissaient leur vie dans son lit. Elle les réchauffait. Une fin plus digne que celle proposée par les hospices. Le bon côté de la mère Bébert, tout le monde en a un, même si pour le trouver il faut parfois regarder de biais.

Son logement était – d’après les reconstitutions qui ont été faites par le journal local –un entrepôt abritant de piles de vieilleries sans valeur, récupérées dans les poubelles de la ville. Imaginez une benne à ordures renversée dans vingt mètres carrés et vous aurez une petite idée de son intérieur. La pauvre femme vivait à l’hôtel Henrouille depuis des lustres, bien avant que Mimie ne reprît la direction, du temps où Dame Henrouille tenait encore les rênes, dressée sur ses deux pilons. Et ce n’était pas le genre d’hôtel où l’on venait faire le ménage ou le lit... Pourtant, un jour, il y eut une inspection de l’hôtel et un fonctionnaire décréta que la piaule de la mère Bébert portait atteinte aux normes de l’hygiène et à la sécurité de l’établissement. En clair, elle avait une semaine pour se défaire du fruit de dix ans de tribulations.

Tout est relatif.

Un détritus n’a pas la même odeur, la même couleur, la même consistance et la même définition à l’hôtel Henrouille et dans un ministère. Un trésor, non plus. Mais un souvenir ou une amitié ont partout la même valeur.

La mère Bébert s’est exécutée. Mais pas de la façon qu’on s’y attendait. Elle a mis le feu à sa vie et s’est assise au milieu de ses effets. Elle est morte carbonisée.

Quinze jours après, l’hôtel faisait encore les frais d’une publicité dont il se serait bien passé. Il s’agissait cette fois d’une adorable personne qui habitait un appartement dans l’autre aile de l’hôtel – car Les Henrouille louaient aussi des meublés -, une américaine naturalisée, Mrs Smith. Le journal local a publié cet article d’une sobriété exemplaire :

Elle vivait parmi les cadavres de ses animaux

Une vieille dame de 77 ans a été confiée à ses proches, après la découverte d'une trentaine de cadavres de chiens, de chats et d’oiseaux – dont un corbeau empaillé avec lequel visiblement elle dormait - qu'elle conservait dans sa chambre de l’hôtel Henrouille à C., depuis plus de dix ans. Jeudi dernier, des inspecteurs chargés en urgence par la municipalité de contrôler les lieux, un véritable taudis où vivaient une vingtaine de chiens et chats, parmi des excréments et des immondices, ont découvert des sacs, cartons et boîtes à chaussures contenant les cadavres de ses anciens animaux de compagnie. La septuagénaire, qui vivait seule et ne sortait que le matin pour faire ses courses, dormait sur un petit canapé au milieu des immondices et des animaux.

Ce sont ses voisins, se plaignant depuis longtemps des odeurs nauséabondes émanant de l’hôtel, qui avaient alerté les autorités. Quelques chiens ont été recueillis par des bénévoles, mais cinq autres ont dû être euthanasiés, de même que huit chats.

Tout est relatif. Surtout si l’on considère que la pauvre hère est morte - de chagrin, on ne perd pas sa famille impunément, et même si les membres sont de poils – une maison de retraite où l’on fouaille les vieux lorsqu’il mouillent leurs couches, où on les laisse crever de faim et où, enfin, on leur ôte leur bien le plus précieux, la liberté et la considération d’eux-mêmes. Vivons-nous donc maintenant dans une société telle qu’il faille mourir selon les règles décrétées par « Ceux-qui-savent » ? N’a-t-on pas le droit d’être vieux, de puer un peu et de choisir sa tombe, qu’elle soit de dentelles ou un lit d’ordures ? N’importe, « Ceux-qui-ont-décidé » ont eu tort.

Après ces incidents, l’hôtel a fermé ses portes, pour longtemps. Pour toujours, jusqu’à preuve du contraire.

Freud citait volontiers Heine :

"Avec ses bonnets de nuit et les loques de sa robe de chambre le philosophe bouche les trous de l'édifice du monde".

Que penser de ces assertions péremptoires (pas tant que cela dans le fond...) ? On voit ce que peut dire le psychanalyste au philosophe à propos d'un mécanisme de défense du moi - comme par exemple l'invocation des mécanismes de défense spécifiques du Moi que sont la généralisation ou la sublimation, auxquels participe la pensée philosophique. Mais la philosophie aurait-elle ce seul privilège ? L'art n'accomplit-il pas un prodige identique ?

Le philosophe est un enfant : il essaie de se consoler et d'étendre ce bienfait personnel à l'univers entier.

mercredi 22 février 2006

Ceux qui me lisent ici savent que je suis fondue de Miss Havisham, dont je n'avais jamais trouvé de pendant qu'avec l'Emily de Faulkner.

En revoyant Sunset Boulevard de Billy Wilder, je me suis rendue compte à quel point Norma Desmond était proche de Miss Havisham : même grandiloquence, même désespoir, même solitude et même impossibilité à aimer. "Brisé !" Son coeur l'est ; il n'y a aucun doute. Une mélancolie identique irigue ces deux squelettes, qui refusent le mouvement de la vie.

Une scène assez émouvante et plutôt horrible, avec le recul, que j'ai envie de fixer sur cette page: ce plan sur le singe mort de Norma

qu'elle fait enterrer dans un cercueil d'enfant.

Quelques citations qui ont du chic et qui choquent, qui claquent comme le fouet :

L'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Sans conteste.

Cynisme. Tristesse.

L'envers du décor, où se tapissent des ombres ou des figures de cire ("waxworks"), telle celle de Buster Keaton :

On pourrait écrire un livre sur ce film. Je n'ai hélas plus de temps, aujourd'hui...

Libellés :Billy Wilder,cinéma

mardi 21 février 2006

Mon portrait en images...

Je viens de recevoir un message électronique. De ceux qui vous rétament le moral si vous êtes dans un mauvais jour. Ce n'était pas le cas. Je suis pinson en ce moment. J'ai de beaux projets qui m'attendent, pour lesquels je veux donner mes forces vives.

On prétend que je suis une mauvaise joueuse et que j'use de plusieurs pseudonymes, étant à la fois Audrey H. ou Maître Renard ! Rien que cela. Que les intéressés me pardonnent, je n'ai rien fait pour prêter crédit à cette confusion.

Il paraît qu'on ne prête qu'aux riches.

Le suis-je, riche ?

Si l'on parle en monnaie sonnante et trébuchante, de cette fausse monnaie que produit l'imaginaire, je le suis excessivement. Si l'on parle d'enthousiasme et de foi dans le pouvoir des mots, là encore, je suis une privilégiée.

Le principe de ce JIACO a toujours été clair à mon esprit, dès le départ : il est écrit dans un but purement égoïste et égocentrique. Je n'ai aucune intention d'exposer mes états d'âme et de faire admirer les écorchés que je pourrais produire au sujet de mon petit moi.

Parler de moi en première personne ne m'intéresse pas. Si je le fais, c'est et ce sera toujours à la première personne du pluriel et non à celle du singulier. Entendez via des lectures, des films, des admirations profondes, des essais pseudo-littéraires.

Ce JIACO est un laboratoire et non pas un miroir de mon âme.

Il se trouve qu'il est devenu plus que cela, malgré moi.

J'ai la chance d'être lue par quelques personnes qui, on ne sait pourquoi, trouvent plaisir à le faire. Certaines postent des messages, d'autres se contentent de lire, chaque jour. Je le sais grâce à mon compteur. Je les en remercie.

Cela me fait plaisir. Mais, si personne ne lisait, je continuerais d'écrire mes inepties, afin de contribuer à ce merveilleux phénomène que l'on nomme la serendipity.

Ces quelques lignes, pour dire que je suis sincère et que derrière Holly G. il n'y a que ce blog.

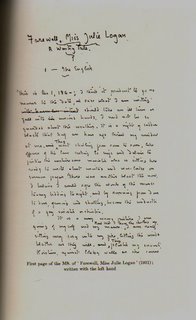

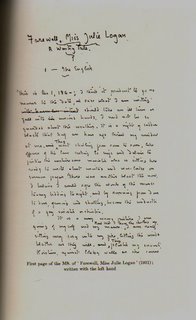

Nouvelle acquisition pour mon musée (!) Barrie.

Un livre de Patrick Chalmers, The Barrie inpiration.

On y trouve deux reproductions de page d'écriture de Barrie :

main droite

main gauche

main gauche

main gauche

main gauche

Je ne sais si cela est dû à l'imminence d'un voyage aux États-Unis (une contrée dont j'ai tant rêvé, qui me fait si peur, qui a le goût d'Auster, d'Hemingway, de Truman Capote ou de Marilyn Monroe), mais je me sens soudain nostalgique de séries qui ont rythmé mes longues années d'ennui (l'enfance et l'adolescence). Les rues de San Francisco  est l'un de mes meilleurs souvenirs datant de cette époque pourrie à point.

est l'un de mes meilleurs souvenirs datant de cette époque pourrie à point.

La série était un grand cru.

est l'un de mes meilleurs souvenirs datant de cette époque pourrie à point.

est l'un de mes meilleurs souvenirs datant de cette époque pourrie à point.

Une jeune star en devenir, Michael Douglas  - pour qui, nécessairement, j'en pinçais - et une pointure Karl Malden

- pour qui, nécessairement, j'en pinçais - et une pointure Karl Malden (je n'étais pas non plus insensible), qui avait déjà une belle carrière derrière lui, formaient un duo (la sagesse tranquille et l'impétuosité combative) qui quadrillait les rues de San Francisco. Mike Stone et Steve Keller, deux archétypes, se débattaient dans des histoires pas toujours très bien construites ou originales. Malgré tout, l'alchimie entre les deux protagonistes était si forte que l'on ne pouvait qu'être pris au piège de leur relation. Les enquêtes étaient moins importantes que les personnages et les impressions physiques suscitées par cette série.

(je n'étais pas non plus insensible), qui avait déjà une belle carrière derrière lui, formaient un duo (la sagesse tranquille et l'impétuosité combative) qui quadrillait les rues de San Francisco. Mike Stone et Steve Keller, deux archétypes, se débattaient dans des histoires pas toujours très bien construites ou originales. Malgré tout, l'alchimie entre les deux protagonistes était si forte que l'on ne pouvait qu'être pris au piège de leur relation. Les enquêtes étaient moins importantes que les personnages et les impressions physiques suscitées par cette série.

- pour qui, nécessairement, j'en pinçais - et une pointure Karl Malden

- pour qui, nécessairement, j'en pinçais - et une pointure Karl Malden (je n'étais pas non plus insensible), qui avait déjà une belle carrière derrière lui, formaient un duo (la sagesse tranquille et l'impétuosité combative) qui quadrillait les rues de San Francisco. Mike Stone et Steve Keller, deux archétypes, se débattaient dans des histoires pas toujours très bien construites ou originales. Malgré tout, l'alchimie entre les deux protagonistes était si forte que l'on ne pouvait qu'être pris au piège de leur relation. Les enquêtes étaient moins importantes que les personnages et les impressions physiques suscitées par cette série.

(je n'étais pas non plus insensible), qui avait déjà une belle carrière derrière lui, formaient un duo (la sagesse tranquille et l'impétuosité combative) qui quadrillait les rues de San Francisco. Mike Stone et Steve Keller, deux archétypes, se débattaient dans des histoires pas toujours très bien construites ou originales. Malgré tout, l'alchimie entre les deux protagonistes était si forte que l'on ne pouvait qu'être pris au piège de leur relation. Les enquêtes étaient moins importantes que les personnages et les impressions physiques suscitées par cette série.

Il me reste des sensations visuelles (le nez boursoufflé de Malden) et auditives (la voix de doublage de Mike Stone, quand il s'énervait) et gustatives.

Ce goût qui me revient est ferreux ; c'est la saveur des films noirs mis en couleurs et en petites bobines. Sapidité de l'insignifiance, du bitume, des pots d'échappement. Bouquet garni de la ville et de ses habitants.

Jeu de la vie et de la mort. Mais les dés sont pipés, bien sûr.

Le mot "série" s'appliquait parfaitement à ce genre de productions télévisuelles, comme Mannix, avec l'inégalable Mike Connors - qui me faisait aussi de l'effet ; je ne suis guère constante, mais fidèle malgré tout... - car les scenarii ne présentaient aucune réelle surprise ; on connaissait la fin dès les premières minutes. Mais, paradoxalement, il fallait une sacrée dose de savoir-faire pour maintenir à flot l'attention du spectateur.

- qui me faisait aussi de l'effet ; je ne suis guère constante, mais fidèle malgré tout... - car les scenarii ne présentaient aucune réelle surprise ; on connaissait la fin dès les premières minutes. Mais, paradoxalement, il fallait une sacrée dose de savoir-faire pour maintenir à flot l'attention du spectateur.

Michael Douglas quitta la série, après quatre saisons, en 1976, et l'on affubla Karl Malden d'une autre recrue, Richard Hatch.

L'ambiance avait la même texture chaleureuse mais les spectateurs ne suivirent guère les aventures ; ce qui prouve si besoin était que le spectateur, à l'instar du lecteur, est davantage attaché aux personnages qu'aux intrigues ; la série fut annulée après une saison.

L'ambiance avait la même texture chaleureuse mais les spectateurs ne suivirent guère les aventures ; ce qui prouve si besoin était que le spectateur, à l'instar du lecteur, est davantage attaché aux personnages qu'aux intrigues ; la série fut annulée après une saison.

Aujourd'hui, je suis toujours en extase devant Karl Malden, un peu moins devant Michael Douglas, dont je nie pas, néanmoins, le grand talent.

Libellés :Karl Malden,série télévisée

lundi 20 février 2006

Réel plaisir de revoir cet épisode de la série Alfred Hitchcock présente ! Je ne me souvenais pas que Patrick Macnee

y faisait une incursion ! Avec ou sans melon, John est égal à lui-même (il se prénomme comme Steed ici). J'adore l'humour noir , très noir, d'Alfred. L'histoire : un homme, éleveur de poulets,

dans une ferme ultra-sophistiquée, se débarrasse d'une ancienne fiancée très cynique. Il l'étrangle avec le même geste qu'il réitère fréquemment pour trucider ses poulets.

Il fait disparaître le corps en le broyant dans son moulin automatique et la donne à manger à ses volatiles, poussant le vice jusqu'à préciser que cet ingrédient donne un goût indéfinissable à la volaille. Il ne manque pas d'envoyer deux coqs à l'inspecteur de police bredouille, pour son Noël.

Hitchcock était un pervers, cela ne fait aucun doute à mes yeux et je ne m'en plains pas. Il éveille en nous des penchants assez difficiles à redresser et nous hésitons, un instant ou deux, entre l'horreur glacée et le rire cynique. C'est cette hésitation courte qui donne son prix à l'oeuvre d'Hitchcock.

Alfred a une propension à mettre en scène des histoires aux relents de cannibalisme ou dans lesquelles l'estomac joue un rôle (d)étonnant. Cet épisode fait écho à celui précédemment évoqué du gigot.

Certes, la morale est sauve, car dans l'épilogue, Sir Alfred précise le sort qui adviendra à l'assassin impuni... une mort qui ressemble à l'esprit de celle orchestrée par Patricia Highsmith dans la nouvelle connue sous le titre L'amateur d'escargots...

*

Digression absolue : à propos d'estomac, une pièce de Barrie porte le titre de Little Mary. Savez-vous ce que désigne cette expression ? L'estomac tout simplement et elle est passée dans le langage courant.

Barrie is everywhere.

Inscription à :

Articles

(Atom)

Quelques chapitres...

Les roses du Pays d'Hiver

Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.

Rechercher sur mon JIACO

Qui suis-je ?

- Holly Golightly

- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France

- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.

Almanach barrien

Rendez-vous sur cette page.

En librairie

Où Peter Pan rencontre son double féminin...

Oeuvre de Céline Lavail

Lettres

Voyages

Écosse

Kirriemuir

Angleterre

Londres

Haworth

Allemagne

Venise

New York

Liens personnels

Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)

Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)

Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)

Liens affiliés à ce JIACO

"Une fée est cachée en tout ce que tu vois." (Victor Hugo)

Blog Archive

- 2020 (1)

- 2019 (1)

- 2018 (4)

- 2017 (8)

- 2016 (1)

- 2015 (22)

- 2014 (15)

- 2013 (22)

- 2012 (34)

- 2011 (20)

- 2010 (34)

- 2009 (66)

- 2008 (74)

- 2007 (143)

-

2006

(447)

- décembre(21)

- novembre(19)

- octobre(20)

- septembre(21)

- août(33)

- juillet(23)

- juin(43)

- mai(44)

- avril(62)

- mars(50)

- février(51)

-

janvier(60)

- janv. 31(3)

- janv. 30(3)

- janv. 27(1)

- janv. 26(1)

- janv. 25(4)

- janv. 24(3)

- janv. 23(3)

- janv. 22(1)

- janv. 20(2)

- janv. 19(3)

- janv. 18(2)

- janv. 17(1)

- janv. 16(2)

- janv. 15(1)

- janv. 13(5)

- janv. 12(2)

- janv. 11(2)

- janv. 10(3)

- janv. 09(1)

- janv. 08(1)

- janv. 07(2)

- janv. 05(4)

- janv. 04(2)

- janv. 03(2)

- janv. 02(2)

- janv. 01(4)

- 2005 (217)

Archives

-

►

2018

(4)

- ► juillet 2018 (1)

- ► avril 2018 (1)

- ► février 2018 (1)

-

►

2017

(8)

- ► juillet 2017 (6)

- ► avril 2017 (1)

-

►

2015

(22)

- ► décembre 2015 (3)

- ► octobre 2015 (1)

- ► avril 2015 (1)

-

►

2014

(15)

- ► juillet 2014 (3)

- ► janvier 2014 (1)

-

►

2013

(22)

- ► novembre 2013 (1)

-

►

2012

(34)

- ► novembre 2012 (1)

- ► juillet 2012 (12)

- ► avril 2012 (1)

-

►

2011

(20)

- ► décembre 2011 (1)

- ► octobre 2011 (1)

- ► septembre 2011 (1)

- ► janvier 2011 (1)

-

►

2010

(34)

- ► novembre 2010 (1)

-

►

2009

(66)

- ► juillet 2009 (11)

- ► avril 2009 (8)

-

►

2008

(74)

- ► novembre 2008 (1)

- ► septembre 2008 (4)

- ► juillet 2008 (17)

- ► avril 2008 (11)

-

►

2007

(143)

- ► décembre 2007 (8)

- ► novembre 2007 (6)

- ► juillet 2007 (14)

- ► avril 2007 (18)

- ► février 2007 (16)

-

▼

2006

(447)

- ► décembre 2006 (21)

- ► novembre 2006 (19)

- ► octobre 2006 (20)

- ► septembre 2006 (21)

- ► juillet 2006 (23)

- ► avril 2006 (62)

- ► janvier 2006 (60)

-

►

2005

(217)

- ► décembre 2005 (62)

- ► novembre 2005 (98)

- ► octobre 2005 (49)