Le monde de Maurice était épais et géométriquement viable, de la taille d’un très petit rectangle, et tenait dans la poche de son pantalon de velours côtelé dont la trame était maintenant visible sous l’effet d’une pelade disséminée sur les jambes et la ceinture. Son monde était grand et gros comme un petit dictionnaire. Il avait les larmes à l’extrême bord des yeux lorsqu’il pensait que le monde tenait dans sa poche ou dans sa main et qu’il était, en quelque sorte, le maître, ou plutôt le gardien, de cet univers. Il songeait aussi parfois qu’il pouvait reconstituer par une combinaison subtile de mots les plus beaux livres jamais été écrits depuis que le monde était devenu littéraire, c’est-à-dire trop beau. Son monde était à la fois plus petit et plus grand qu’il n’y paraissait.

Sa passion des mots n’avait pour seul obstacle que l’acharnement d’Augustine, sa moitié d’enfer, à dissimuler l’objet de son vice. Si elle avait osé, elle l’aurait détruit, mais une superstition la retenait : la ferveur de Maurice pour l’objet l’avait rendu mystérieux et investi d’un pouvoir auquel elle n’osait se frotter. Et puis, sans être très intelligente, Augustine devinait instinctivement que la torture la plus subtile se doit d’être renforcée par la crainte d’une perte.

L’habitude engourdit l’existence des gens au point qu’ils s’imaginent souvent n’avoir jamais vécu en dehors de cet enclos d’idées et de gestes. La simple hypothèse d’une autre nature est une angoisse, la plupart du temps, insurmontable. Maurice n’avait pas toujours été le prisonnier d’Augustine. Il n’était pas né entre ses mains. Il avait beaucoup bu et chiqué avant de se retrouver enchaîné à son pied de lit ou de table.

Le vieux vivait dans le grenier, en compagnie d’une souris apprivoisée et de l’écho d’une petite fille qui lui rendait parfois visite.

La gangrène avait commencé son œuvre à petits pas.

Lorsque l’on a retrouvé le vieux, tout le monde s’est tu, sauf la vieille qui chantonnait. Il se faisait grignoter les yeux, ou ce qui en restait, par une horde de petits vers grisâtres qui pointaient leur derrière vers le plafond écaillé. Le vieux avait bouffé son dictionnaire jusqu’à son dernier mot, mais la couverture a eu raison de ses chicots pourris. La vieille, elle, dodelinait de la tête en fredonnant toujours la même comptine idiote. Elle n’a pas protesté lorsqu’on a enlevé le corps, mais quand un des hommes a saisi la couverture du dictionnaire, elle s’est jeté sur lui et la lui a arrachée. Elle s’agrippait à ce reste du monde du vieux et s’accroupit en dissimulant la croûte du dictionnaire dans les plis de sa robe nacrée par la crasse.

. ... disait Leo McCarey...

Au moins, il est un principe que chacun peut mettre à l’épreuve dans sa propre existence et qui apportera sans doute un petit crédit à mes affirmations futures : nous suscitons toujours, dans notre vie, l’apparition des événements et des êtres ainsi que les circonstances qui les accompagnent et les rendent possibles. Nos rencontres n’ont rien à voir avec le hasard. Ce n’est pas parce que l’on nous apprend tout au long de notre vie à être circonspect qu’il faut avoir la naïveté de croire que tout le monde manque d’imagination et, partant, de culot. Dieu a de l’humour et c’est la raison pour laquelle on lui pardonne beaucoup (l’humour et le génie sont les deux seules excuses valables). Ce que vous prenez pour du hasard n’est qu’un hoquet de la divinité ; Dieu hoquète quand il s’étouffe de rire. Je répète, une dernière fois, que le hasard est une arnaque, une notion frauduleuse. Nos attitudes les moins perceptibles et nos pensées les moins ambitieuses appellent tout un monde peuplé de gens qui nous ressemblent, en bien ou en mal, en petit ou en grand exemplaire. Après, c’est une affaire d’habileté.

Pour moi, Dieu s'appelle Dickens.

F. Nietzsche, Ecce Homo (1888), IV, paragraphe 7, trad. Éric Blondel, GF-Flammarion, 1992. (Eric Blondel, un excellent professeur de philosophie... ).

Maxime première de laquelle tout le reste découle, dont on peut inverser la polarité, sous cette forme : «Le malheur est inévitable pour celui qui désire [positivement ou négativement une chose ] ce qui ne dépend pas de lui. » Or, rien ne dépend de lui, sinon sa représentation et l’assentiment qu’il donne aux événements qui échappent à sa volonté. Tôt ou tard, Epictète finit par avoir raison, puisque l’homme est limité, puisque rien n’est pour lui éternel, et rien de ce qui lui est autre n’est en son pouvoir. Ce qui est autre est le monde extérieur dans sa globalité, son corps inclus. Il ny a donc que son for intérieur qui soit à lui, ses idées, ses sentiments, en somme sa vision du monde.

Epictète présuppose à la fois, et contradictoirement, que le malheur est inévitable et à éviter. Inévitable du point de vue des faits réels (la mort, la souffrance, la perte des êtres aimés, les déceptions ordinaires de l’existence, etc.). Evitable du point de vue de la pensée : n’est un malheur un événement que si je le veux bien, n’est malheur que ce que je comprends mal (c’est un événement neutre, un événement justifié par le logos, qui a sa place au sein du cosmos ; dans un tel système, le mal n’existe pas). Il y a vis à vis de la souffrance une ambiguïté : la souffrance est acceptable à condition de l’éviter, et le seul moyen d’y échapper est de l’intellectualiser, de la réduire à une représentation ou de la traduire en un autre langage, celui de la raison et non plus celui de la sensibilité.

Le postulat des Entretiens ou du Manuel est le suivant : le malheur est à éviter. Rien à redire sur ce point pour le sens commun. Mais la souffrance est-elle, réellement, inacceptable ? De quel point de vue :

- Est-elle nuisible à l’homme ? Il y a des souffrances qui rendent sages, forts, qui illuminent l’existence ces hommes, qui donnent un sens à leur vie.

- Est-elle laide ? L’art – la tragédie - se nourrit de la mort et des douleurs des héros (la mort héroïque, par exemple) ; elle apparaît comme parée de toutes sortes de beautés, voire du sublime.

- Est-elle immorale ? Tout dépend si l’on parle de la souffrance que l’on inflige (qui sans conteste est souvent ou toujours immorale) ou de celle que l’on reçoit (l’ascétisme, la rédemption par la peine : Cf. Gorgias, etc. Attitudes qui se réclament de la morale), et qui est plus ambiguë.

- Est-elle fausse ? Epictète l’aborde par ce biais, et c’est très révélateur, excessivement troublant et intéressant.

Cavalièrement, la pensée d’Epictète se résume à une drôle de suggestion : vivre en soi-même, se réfugier dans une pensée rigoureuse, et composer selon le thème attribué à chacun de nous par la destinée. La vie est un jeu (théâtral), un exercice, une épreuve, une occasion de sagesse. Le jeu et l’exercice sont des comportements qui comportent une distance entre le sujet et son acte.

Pour Hegel, il y a intériorisation de la relation domination –servitude, que nous appellerons pour notre part nécessité : le maître est en soi et non plus à l’extérieur. L’auteur de la Phénoménologie de l’esprit parle d’«impassibilité sans vie, qui hors du mouvement de l’être-là, de l’agir comme du pâtir, se retire toujours dans la simple essentialité de la pensée. »Le stoïcisme est selon lui une pensée pure, une vérité sans contenu, où la liberté est fondée sur la seule pensée. Le stoïcisme est fondé sur une tautologie (une «réflexion doublée», écrit Hegel).

Mes nuits sont blanches, mais mes rêves sont gris. Non, je ne prétends pas que mes rêves soient en noir et blanc comme les films des années cinquante, ce serait trop beau. Ils ont plutôt l’aspect d’un blanc sale et triste, celui du linge trop lavé et qui s’est frotté par mégarde à des fibres de couleur et en garde des traces. Autrefois, je rêvais en technicolor. Je suppose que c’est ma punition, et que dans mes rêves je contemple mon âme déchue, monochrome. Certes, je poétise la situation, mais ça revient au même : je suis coincée. Je suppose également que personne ne me soupçonne d’avoir commis un tel crime, parce que je suis dans leur esprit quelqu’un de fade, à qui il ne viendrait pas l’idée de mal agir, n’ayant pas assez d’imagination ni de volonté. La description n’est pas fausse : je suis indifférente. Mais peut-être moins indifférente que fuyante ou endormie. Pourtant, on peut mal agir sans ouvrir la bouche ni lever le petit doigt. La passivité n’est pas toujours synonyme d’innocence. Au contraire. Elle est parfois le lit de la perversité. J’aime que les situations pourrissent d’elles-mêmes. J’aime l’idée que personne ne sache de quoi je suis capable. En contrepartie, je ne dors plus.

Je ne suis pas honnête : quelqu’un sait et c’est la raison pour laquelle je ne ferme plus l’œil. Je me dis souvent que s’il a deviné, cela signifie qu’il ne vaut pas mieux que moi. Celui qui pense au mal a déjà eu envie de le commettre, bien qu’il n’ait pas la plupart du temps le courage de le reconnaître. Chaque nuit, depuis un an, je refais le même rêve et pourtant je ne dors pas. Je n’ose pas. Je pourrais me trahir. Je m’accorde quelques heures, quand personne ne me veille, je reviens vite à ce monde avant qu’il ne soit trop tard. Un mécanisme bizarre se déclenche en moi quand il grimpe les premières marches, avant qu’il n’ouvre la porte, qui n’est jamais fermée à clef. C’est un jeu de patience. Il ne m’aura pas. Pas ainsi, en tout cas. Qu’y a-t-il derrière la porte ? Il suffirait d’ouvrir, mais je ne le peux. Bien sûr, je peux le faire physiquement, matériellement, mais cela reviendrait à abandonner ma stratégie de repli : ne pas bouger et ne pas parler. Donc, je ne peux pas. Quelle bêtise : pour échapper à une punition, j’en accepte une autre, qui est peut-être pire ! Possible, mais celle-ci à l’avantage de n’être pas fixée et de ne durer que le temps que je le déciderai. L’un de nous craquera, fatalement. Si je dis ça, je pense que ce sera lui, mais je crains de flancher la première.

Combien pour la peau

Cher Edgar

D’un homme

Depuis l’affaire de la pomme ?

Rien que des arrhes

On paie plus tard

Quelques chapitres...

Les roses du Pays d'Hiver

Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.

Rechercher sur mon JIACO

Qui suis-je ?

- Holly Golightly

- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France

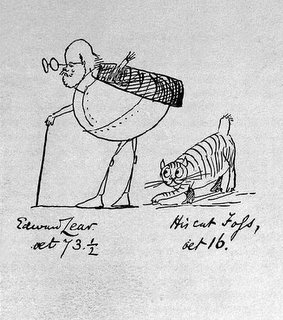

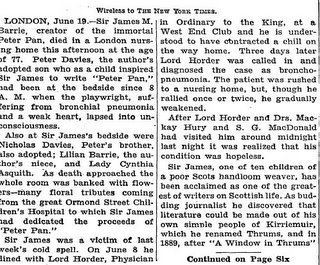

- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.

Almanach barrien

En librairie

Où Peter Pan rencontre son double féminin...

Oeuvre de Céline Lavail

Lettres

Voyages

Écosse

Kirriemuir

Angleterre

Londres

Haworth

Allemagne

Venise

New York

Liens personnels

Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)

Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)

Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)

Liens affiliés à ce JIACO

Blog Archive

- 2020 (1)

- 2019 (1)

- 2018 (4)

- 2017 (8)

- 2016 (1)

- 2015 (22)

- 2014 (15)

- 2013 (22)

- 2012 (34)

- 2011 (20)

- 2010 (34)

- 2009 (66)

- 2008 (74)

- 2007 (143)

-

2006

(447)

- décembre(21)

- novembre(19)

- octobre(20)

- septembre(21)

- août(33)

- juillet(23)

- juin(43)

- mai(44)

- avril(62)

- mars(50)

- février(51)

-

janvier(60)

- janv. 31(3)

- janv. 30(3)

- janv. 27(1)

- janv. 26(1)

- janv. 25(4)

- janv. 24(3)

- janv. 23(3)

- janv. 22(1)

- janv. 20(2)

- janv. 19(3)

- janv. 18(2)

- janv. 17(1)

- janv. 16(2)

- janv. 15(1)

- janv. 13(5)

- janv. 12(2)

- janv. 11(2)

- janv. 10(3)

- janv. 09(1)

- janv. 08(1)

- janv. 07(2)

- janv. 05(4)

- janv. 04(2)

- janv. 03(2)

- janv. 02(2)

- janv. 01(4)

- 2005 (217)

Archives

-

►

2018

(4)

- ► juillet 2018 (1)

- ► avril 2018 (1)

- ► février 2018 (1)

-

►

2017

(8)

- ► juillet 2017 (6)

- ► avril 2017 (1)

-

►

2015

(22)

- ► décembre 2015 (3)

- ► octobre 2015 (1)

- ► avril 2015 (1)

-

►

2014

(15)

- ► juillet 2014 (3)

- ► janvier 2014 (1)

-

►

2013

(22)

- ► novembre 2013 (1)

-

►

2012

(34)

- ► novembre 2012 (1)

- ► juillet 2012 (12)

- ► avril 2012 (1)

-

►

2011

(20)

- ► décembre 2011 (1)

- ► octobre 2011 (1)

- ► septembre 2011 (1)

- ► janvier 2011 (1)

-

►

2010

(34)

- ► novembre 2010 (1)

-

►

2009

(66)

- ► juillet 2009 (11)

- ► avril 2009 (8)

-

►

2008

(74)

- ► novembre 2008 (1)

- ► septembre 2008 (4)

- ► juillet 2008 (17)

- ► avril 2008 (11)

-

►

2007

(143)

- ► décembre 2007 (8)

- ► novembre 2007 (6)

- ► juillet 2007 (14)

- ► avril 2007 (18)

- ► février 2007 (16)

-

►

2006

(447)

- ► décembre 2006 (21)

- ► novembre 2006 (19)

- ► octobre 2006 (20)

- ► septembre 2006 (21)

- ► juillet 2006 (23)

- ► avril 2006 (62)

- ► février 2006 (51)

- ► janvier 2006 (60)

-

►

2005

(217)

- ► décembre 2005 (62)

- ► novembre 2005 (98)

- ► octobre 2005 (49)