lundi 20 novembre 2006

Libellés :miscellanées,Monsieur Anon

dimanche 19 novembre 2006

Comme Barrie ou Carroll, Andersen était proche de certains enfants ; ils aimaient à leur raconter des histoires, mais il n'était pas du genre, semble-t-il, à les prendre sur ses genoux et n'entretenaient pas des relations aussi poussées que Carroll ou Barrie.

Ici, Charlotte Melchior et une cigogne en peluche :

Les deux photographies sont des montages offerts à Andersen pour son soixante-dixième anniversaire. [cliquez pour agrandir les images - Photographe : Georg E. Hansen]

Il conçut pour Charlotte son dernier livre d'images (constitué de dessins, de ses propres poèmes, de diverses images découpées et collées), dont voici une page :

Les deux photographies sont des montages offerts à Andersen pour son soixante-dixième anniversaire. [cliquez pour agrandir les images - Photographe : Georg E. Hansen]

Il conçut pour Charlotte son dernier livre d'images (constitué de dessins, de ses propres poèmes, de diverses images découpées et collées), dont voici une page :

Andersen était très habile de ses mains et nous a laissé des centaines de découpages, dont vous pouvez voir quelques exemplaires :

Andersen était très habile de ses mains et nous a laissé des centaines de découpages, dont vous pouvez voir quelques exemplaires :

Vous pouvez les admirer et lire une étude à leur sujet dans ce livre-ci. L'imagination d'Andersen ne s'exprimait pas uniquement par les mots mais aussi par sa capacité à faire vivre la matière inerte. Je crois que ses découpages et ses contes sont en harmonie.

Vous pouvez les admirer et lire une étude à leur sujet dans ce livre-ci. L'imagination d'Andersen ne s'exprimait pas uniquement par les mots mais aussi par sa capacité à faire vivre la matière inerte. Je crois que ses découpages et ses contes sont en harmonie.

Libellés :Andersen,enfance,James Matthew Barrie,Lewis Carroll

samedi 18 novembre 2006

Après Barrie et Carroll, je vous présente mon troisième grand amour. Et ce n'est pas sans raison. Dans mon univers, tout est lié. Aucun risque de se perdre quand on tient en main la carte majeure.

Je sais que vous le connaissez tous.

Il disait de lui, à juste titre je crois, que sa vie était un conte de fées. Dieu sait qu'Andersen avait eu une enfance des plus tristes et je suis persuadée que cette longue estafilade, d'où perlent sang et larmes irrigue chacun de ses contes tendres et cruels.

Barrie lui doit beaucoup. D'autres également. On ne le sait pas assez.

D'un vague revers de main, on repousse souvent Andersen du côté des auteurs pour enfants, comme Barrie et Carroll, sans comprendre ce qui se trame dans leur oeuvre. Du trio que j'ai nommé, Andersen était sans conteste le plus cruel. Les happy ends sont rares. Mais, ma foi, pas plus rares que dans nos existences. Malgré tout la foi permet des miracles à l'échelle humaine. Certaines visions sont cauchemardesques et presque surréalistes :

Après Barrie et Carroll, je vous présente mon troisième grand amour. Et ce n'est pas sans raison. Dans mon univers, tout est lié. Aucun risque de se perdre quand on tient en main la carte majeure.

Je sais que vous le connaissez tous.

Il disait de lui, à juste titre je crois, que sa vie était un conte de fées. Dieu sait qu'Andersen avait eu une enfance des plus tristes et je suis persuadée que cette longue estafilade, d'où perlent sang et larmes irrigue chacun de ses contes tendres et cruels.

Barrie lui doit beaucoup. D'autres également. On ne le sait pas assez.

D'un vague revers de main, on repousse souvent Andersen du côté des auteurs pour enfants, comme Barrie et Carroll, sans comprendre ce qui se trame dans leur oeuvre. Du trio que j'ai nommé, Andersen était sans conteste le plus cruel. Les happy ends sont rares. Mais, ma foi, pas plus rares que dans nos existences. Malgré tout la foi permet des miracles à l'échelle humaine. Certaines visions sont cauchemardesques et presque surréalistes :

"Ils traversèrent une longue allée dont les murs étincelaient d’une façon bizarre : c’étaient mille araignées enflammées qui montaient et descendaient rapidement. Ils arrivèrent ensuite dans une grande salle construite d’or et d’argent ; des fleurs larges comme des soleils, rouges et bleues, luisaient sur les murs ; mais personne ne pouvait les cueillir, car leurs tiges n’étaient que de vilains serpents venimeux, et les fleurs elles-mêmes n’étaient que le feu exhalé de leurs gueules. Tout le plafond était parsemé de vers luisants, et des chauves-souris couleur bleu de ciel y battaient des ailes. Que tout cela était étrange ! Au milieu du plancher s’élevait un trône porté par quatre squelettes de chevaux dont les harnais se composaient de ces araignées étincelantes. Le trône lui-même était de verre blanc comme du lait, et les coussins n’étaient que de petites souris noires qui se mordaient la queue. Au-dessus était un toit formé d’une toile d’araignée rouge, garnie de charmantes petites mouches vertes qui brillaient comme des diamants. Au milieu du trône était assis un vieux sorcier avec une couronne sur sa vilaine tête et un sceptre à la main. Il baisa la princesse au front, l’invita à s’asseoir à côté de lui sur le précieux trône, et la musique commença. De grandes sauterelles noires jouaient.... et le hibou, faute de tambour, se battait le ventre. En vérité, c’était un bizarre concert. De petits fantômes noirs, avec un feu follet sur leur bonnet, dansaient en rond dans la salle. Personne ne put voir le compagnon de voyage ; il s’était placé derrière le trône, d’où il écoutait et voyait tout ce qui se passait. Bientôt entrèrent les courtisans ; ils étaient richement vêtus et prenaient de grands airs ; mais qui aurait vu tant soit peu clair les eût vite appréciés à leur juste valeur. Ce n’étaient que des manches à balais, avec des têtes de choux au bout, auxquels le sorcier avait insufflé la vie et donné des habits brodés. Il n’en fallait pas plus pour parader comme ils faisaient." (Le compagnon de voyage)Elles vous brûlent les yeux. Longtemps, Andersen a souffert de mauvaises traductions qui simplifiaient à outrance ses textes, car les traducteurs anglais ne connaissaient pas toujours le danois comme il se doit... Et de l'anglais d'autres le traduisirent. Beaucoup d'intermédiaires qui consumèrent ces merveilleux contes, dont le cousinage avec Dickens est flagrant. Chez l'un comme chez l'autre, il y a une capacité étrange et belle à faire vivre des scènes domestiques derrière le voile de la magie, de la fantaisie, entre deux larmes. Les objets s'animent pendant que nous avons le dos tourné et la tragédie se vit dans le silence de nos coeurs sourds. Le beau sapin est brûlé, la petite sirène se meurt, le juste est quelquefois récompensé et la vanité est souvent punie. N'y cherchez pas pour autant de morale (de moraline dirait qui j'aime beaucoup), car Andersen y est réfractaire ; il n'y a rien qu'un coeur pur qui rétrécit, peu à peu, mais continue à battre.

"La petite sirène écarta le rideau de pourpre de la tente, elle vit la douce épousée dormant la tête appuyée sur l'épaule du prince. Alors elle se pencha et posa un baiser sur le beau front du jeune homme. Son regard chercha le ciel de plus en plus envahi par l'aurore, puis le poignard pointu, puis à nouveau le prince, lequel, dans son sommeil, murmurait le nom de son épouse qui occupait seule ses pensées, et le couteau trembla dans sa main. Alors, tout à coup, elle le lança au loin dans les vagues qui rougirent à l'endroit où il toucha les flots comme si des gouttes de sang jaillissaient à la surface. Une dernière fois, les yeux voilés, elle contempla le prince et se jeta dans la mer où elle sentit son corps se dissoudre en écume. " (La petite sirène)[photographie d'Andersen de Franz Hanfstaengl] ----------- Extrait du Roi et l'oiseau de Grimault et Prévert d'après La bergère et le ramoneur d'Andersen :

jeudi 16 novembre 2006

Trois lignes aheurtées pour mettre en lumière un ouvrage. Ce petit livre de philosophie rédigé par une spécialiste de l'époque médiévale, qui exerce à l'université de (ma chère et tendre) Venise, en tant que professeur de philosophie, m'a ravie.

Je n'y pas vraiment appris des choses neuves, mais j'ai aimé le ton de cet ouvrage qui, bien qu'érudit par certains aspects (le contraire serait un comble), ne méprise aucun genre littéraire (ce n'est pas si fréquent dans ce milieu, croyez-moi...) : la bande-dessinée y fraie avec Thomas d'Aquin, Kant, Augustin, Schopenhauer, Shakespeare, Aristote... L'auteur fait en effet référence, à titre d'exemple, à Dylan Dog (Cf. ici et là), un héros que j'aime particulièrement.

Il est bien sûr question (trop rapidement, mais l'essentiel est dit) de l'opposition ultra-classique de Kant et de Benjamin Constant sur Un prétendu droit de mentir par humanité. L'argument est fort simple, je le rappelle vite pour ceux qui l'ignoreraient : selon Kant, nul n'a le droit de mentir, même dans les cas les plus extrêmes. Si quelqu'un vient tuer votre ami et qu'il se trouve chez vous, alors que l'assassin vous demande s'il est là, vous devez la vérité à cet assassin. Un mensonge, même dans un but moral, détruit la loi morale à jamais, car il crée une faille dans laquelle sombre tout l'édifice moral ; elle mine la confiance que l'homme porte à l'homme. Si tout le monde mentait, aucune relation ne serait plus possible entre les êtres humains. Mais n'en serait-il pas de même de la vérité, est-on tenté de demander ?

On peut à bon droit juger rigoriste ou limitée la position de Kant, voire la trouver absurde ou révoltante, il n'empêche que sa pensée est argumentée ; elle tient la route et se trouve moins rigide qu'il n'y paraît au premier abord. Il suffit de distinguer vérité [Warhrheit] et véracité [Wahraftigkeit] (et non pas "vérédicité" comme l'a écrit la traductrice du livre en question, entre autres petites maladresses) pour extraire le nerf de son raisonnement :

"On doit dire que l'homme a droit à sa propre véracité (veracitas), c'est-à-dire à la vérité subjective dans sa personne." "La véracité dans les déclarations que l'on ne peut pas éviter est un devoir formel de l'homme à l'égard de chacun, si grand soit le dommage qui peut en résulter pour lui ou pour un autre. Et bien que je ne commette pas d'injustice envers celui qui me contraint injustement à une déclaration quand je la falsifie, néanmoins, je commets par une telle falsification, qu'on peut aussi bien, pour cette raison, appeler mensonge (quoique ce ne soit pas dans le sens des juristes) une injustice dans la partie la plus essentielle du devoir en général : puisqu'en effet je fais en sorte qu'on ait aucune foi dans la parole (dans les déclarations) en général, et qu'ainsi tous les droits fondés sur les contrats soient également caducs et perdent leur force ; ce qui constitue une injustice infligée à l'humanité en général." "La vérité n'est pas un bien qu'on possède et sur lequel un droit serait reconnu à l'un tandis qu'il serait refusé à l'autre."

En résumé, Kant signifie ici que la véracité n'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme, mais lui est consubstantielle, est comme un prolongement de son être. Mentir à l'autre est le déposséder de ce qui lui revient de droit et ne dépend pas de notre bon vouloir. La véracité est la vérité subjective ; la vérité est objective, conçue comme une sorte d'objet détaché de celui qui la dit et la reçoit, tandis que la véracité connecte les deux sujets dans un échange. La vérité ne peut dépendre de la volonté d'untel ou d'untel. Elle s'appartient à elle seule.

La nouvelle éponyme du recueil Le mur de Jean-Paul Sartre

évoque une situation où le mensonge se retourne de manière tragique contre le menteur. Un résistant est arrêté et ses tortionnaires le forcent à dire, faute de quoi ils le tueront, où sont cachés ses amis. Le résistant donne une fausse adresse. Par malheur, entretemps ses amis ont changé de cachette et se trouvent hélas, par une cruelle ironie du sort, à l'adresse donnée aux bourreaux. Ils sont arrêtés. Aurait-il dit la vérité, ce qu'il croyait être la vérité, qu'il aurait paradoxalement sauvé la vie de ses amis... Sartre illustre ici le propos de Kant.

Jankélévitch, dont nous nous réclamons plus volontiers, sur ce point, comme souvent, défend une position opposée à celle de Kant et affirme que, dans la situation évoquée plus haut, on doit mentir à l'assassin et que ce mensonge n'en est pas un. C'est ce que l'auteur du livre qui ouvre ce billet nomme la "réserve mentale" qui "permet d'affirmer le faux, en le sachant faux, mais en ayant à l'esprit une signification de ce que l'on dit (par les gestes et les paroles) différente et vraie." Le mensonge jankélévitchien devient en quelque sorte vérité par un tour de passe-passe psychique...

J'approuve Jankélévitch en pratique, en actes, mais d'un point de vue purement théorique je sais bien que Kant a raison. Dieu merci, l'homme n'est pas simplement un être qui se nourrit exclusivement d'abstraction, même si elle lui est nécessaire pour se recueillir en lui-même.

Ces quelques idées que je malmène ici tentent d'exprimer la difficulté de penser, objectivement, avec cohérence, avec honnêteté peut-être aussi, une notion aussi contradictoire que le mensonge.

Car le menteur, comme chacun de nous, ne ment que pour se débarrasser de la vérité (qui seule existe - car le non-être est-il ? Il faudrait rameuter le Sophiste et le Parménide de Platon en renfort !- et le tient au cou, tel le vieil homme de la mer) et espère pourtant d'autrui, à chaque instant, la vérité (bien que menteur, il n'aime pas le mensonge dès lors qu'il lui est adressé et qu'il ne le réclame pas).

[ Digression : tout lecteur de Kant, néophyte ou éclairé, trouvera profit à acquérir ceci :

C'est mon compagnon depuis au moins dix ans et l'une de mes chiennes en a grignoté la couverture... 1100 pages environ, qui replacent chaque terme de l'oeuvre kantienne dans son contexte avec une précision extrême. Dois-je préciser que Kant est un des philosophes qui me tient le plus à coeur ? Pour finir cette digression, je renvoie tout un chacun à ce petit ouvrage :

On peut lire le texte en ligne ici. Il s'agit de la description minitieuse de la décrépitude d'un grand homme.]

Nous survolons dans ce livre les grandes conceptions du mensonge à travers les siècles mais on regrettera un peu que l'auteur n'ait pas donné une dimension plus psychologique à son propos, car le mensonge est certainement ce qui peut nous questionner le plus brutalement quant à nous-mêmes et à nos relations avec les autres.

Je retiendrai, pour finir, une définition que l'auteur rapporte et qui est celle d'Umberto Eco - pour qui j'ai un immense respect et qui est un modèle absolu à mes yeux de l'écrivain complet et du gentilhomme littéraire, de l'honnête homme de lettres : "si quelque chose ne peut être employé pour mentir, alors il ne peut pas être employé non plus pour dire la vérité : de fait il ne peut pas être employé pour dire quoi que ce soit." (Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milan, 1975).

mercredi 15 novembre 2006

Tout le monde se souvient de l'adaptation par Disney du premier roman de Pamela Lyndon Travers - premier, car elle en a écrit plusieurs, ce que beaucoup ignorent. Je crois que seul le premier a été traduit en français. Mais aucun n'eut le succès phénoménal du premier. Une fois n'est pas coutume, je préfère mille fois le film au livre.

Mary Poppins (1934)

Mary Poppins Comes Back (1935)

Mary Poppins in the Park (1935)

Mary Poppins Opens the Door (1943)

Gingerbread Shop (1952)

Mr. Wigg's Birthday Party (1952)

The Magic Compass (1953)

Mary Poppins From A-Z (1962)

Mary Poppins in the Kitchen (1975)

Mary Poppins in Cherry Tree Lane (1982)

Mary Poppins and the House Next Door (1988)

J'ai choisi cet extrait en guise de "vignette", pour ce jour, car ce passage est l'un de mes préférés et sied parfaitement à mon humeur des derniers jours. Je suis euphorique.

Et si vous aviez dans l'idée - il est de mauvais esprits, frappeurs ou non !- de me reprocher ma niaiserie, sachez que je vous offre ce joli bonbon multicolore, avant de vous proposer, peut-être, une friandise au cyanure, lors de mon prochain billet...

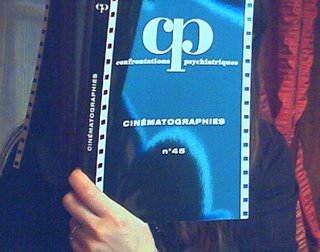

... et pour les professionnels (j'en connais au moins un qui me lit !), je recommande le numéro 45 de la revue "Confrontations psychiatriques",

entièrement consacré à l'analyse de films. Si l'article sur Marry Poppins comme "sorcière transitionnelle" m'a peu convaincue, l'analyse d'Une femme disparaît d'Alfred Hitchcock m'a autrement intéressée.

entièrement consacré à l'analyse de films. Si l'article sur Marry Poppins comme "sorcière transitionnelle" m'a peu convaincue, l'analyse d'Une femme disparaît d'Alfred Hitchcock m'a autrement intéressée.

Catégorie :

Libellés :cinéma,Mary Poppins,Pamel Lynton Travers

[John William Waterhouse, Diogenes]

Quelques lignes sur le cynisme. Je n'ai pas assez de temps pour dresser un véritable panaroma de la notion et de tout l'univers qui s'y rattache. Je me contenterai de généralités passablement éculées, je le crains, et d'une mini-bibliographie pour ceux qui seraient intéressés par le sujet.

J'ai découvert cette doctrine, qui est une pensée forte du vécu, il y a déjà longtemps, en étudiant les stoïciens qui, comme chacun le sait peut-être (je l'espère), sont les héritiers (je simplifie, mais c'est une vérité) de Diogène de Sinope (413-327).

Diogène Laërce,

le biographe des philosophes, un doxographe sans qui nous n'aurions aucun souvenir de certaines doctrines, rapporte un grand nombre d'anecdotes et de facéties à son sujet qui sont invérifiables, probablement fausses, mais fort plaisantes. "Si la légende est plus belle que la réalité, imprimons la légende", comme le dit si bien Maxwell Scott dans le film de John Ford, L'homme qui tua Liberty Valance...

Diogène le cynique aurait donc répondu, du fond de son célèbre tonneau, à Alexandre, qui lui demandait ce qu'il pouvait faire pour l'agréer : «Ôte-toi de mon soleil !», il aurait brisé son écuelle, honteux, en voyant un enfant boire au creux de sa main, il aurait cherché en plein jour avec sa lanterne des hommes sans en trouver... Vêtu de haillons, se masturbant en public, baisant, pissant et chiant comme une bête devant tous, mangeant peu, injuriant et mordant, c'était un Socrate bien peu poli sous l'emprise de son délire familier.

On ne sait pas si Diogène fonda "l'école" cynique ou bien s'il se contenta de succéder à Antisthène (440-336) sur la place dite du cynosarges ("chien agile"). Les cyniques se glorifieront d'être appelés chiens, par la suite, en référence à cette étymologie plus ou moins difficile à asseoir complètement, et parce qu' ils aboient contre les préjugés et fustigent avec hargne ceux qui se nourrissent de la fumée de l'opinion (la doxa, par opposition à une réelle réflexion, le logos - ce que je fais ici même au lieu de donner à penser avec profondeur). Les cyniques, comme leurs confrères à poil (dur ou pas), vivent sur le mode de la nature, en oubliant la pudeur et les artifices de la société. Leurs méthodes pédagogiques sont provoquantes et ironiques.

Précisons que cette "école" n'avait rien de commun avec les bien connus Académie (Platon), Lycée (Aristote) ou Portique (les stoïciens), car les cyniques ne donnaient ni cours ni conférence et ne se réunissaient pas dans un lieu fixe, mais plutôt dans les rues, aux portes des temples...

La doctrine de Diogène est avant tout pratique, morale : le citoyen du monde doit se satisfaire de ses seuls vrais besoins et détruire toutes ses dépendances artificielles. C'est une école de liberté car l'homme est prisonnier de servitudes extérieures (matérielles, familiales, politiques) et de l'immorale morale commune (bienséances diverses, goût prononcé pour ce que les gens prudents et frileux, souvent hypocrites et aveugles à leur penchant coupable, nomment "diplomatie", "politesse" ou pire confondent avec la délicatesse et le tact). "L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu." selon la maxime célèbre de La Rochefoucauld. Bel hommage, en effet, qui consiste à prendre le visage de la vertu pour la singer. L'hypocrite est celui qui porte masque et, précisément, le défi du cynique est d'avancer à visage découvert.

Il y a quelque chose qui tient de l'acuité et de la cruauté enfantines dans leur propos. Lorsque l'on dit, communément, que la vérité sort de la bouche des enfants, on signifie par là que les enfants sont innocents de ce vernis que l'âge dépose sur des paroles trop crues, qui mettent à jour ce que les relations sociales, si policées, veulent cacher.

Le cynique use de la provocation, et cette provocation est la franchise extrême d'une attitude, la parrhèsia, qui ne laisse aucune place au compromis ; il manie l'ironie mordante comme un cocher son fouet. Le comportement du cynique demande un courage extrême, une force psychologique, dont on ne mesure pas toujours la beauté.

Leur ironie est héritée de celle, platonicienne, qui avait toutefois une visée plus théorique. En effet, les cyniques refusent tout raisonnement purement spéculatif - ce qui ne signifie pas que la raison ne travaille pas à établir la légitimité de leur cause ! Leur philosophie est incarnée. Contre ceux qui mettent en doute la possibilité du mouvement (Zénon d'Elée, par exemple ; voir ici), Diogène se lève et se met à marcher.

Les cyniques sont, on le comprend, des nominalistes (théorie selon laquelle le concept est un nom sans aucune autre réalité que celle du nom), c'est-à-dire qu'ils s'en tiennent à l'essence singulière, individuelle de chaque chose. Antisthène, dans son Sathon, par exemple, explique : "Je vois bien un cheval, mais non la caballéité." En cela, ils s'opposent aux platoniciens. Mais le chien mord comme le taon aiguillonne (Cf. L'Apologie de Socrate)... La définition, le concept, sont à leurs yeux suspects. L'essence d'une chose doit être saisie dans son entièreté. La vertu, par exemple, "est dans les actes et n'a besoin ni de nombreux discours ni de sciences" (Diogène Laërce, L, VI, paragraphe 15). Ils sont aussi antisophistiques, car aux mots ils préfèrent sans conteste les actes. Qui leur donnerait tout à fait tort ?

A l'instar des stoïciens, sur ce point précis, ils entendent éduquer les hommes, par l'exemple, et non pas par une formation intellectuelle. L'effort et l'exercice (des valeurs bien oubliées dans notre société française contemporaine, où les gens ne veulent plus que jouir dans l'instant et se confire dans leur médiocrité morale et intellectuelle) sont les moyens du cynique. Le cynique ne peut donc que nous sembler monstrueux ; pour nous, le monstre doit être compris dans son sens étymologique... Je crois qu'il y a dans la définition actuelle du cynique survivance de cet effroi provoquée par une attitude en apparence si peu conforme aux saines attentes des esprits froids. Le paradoxe ou l'ironie de cette subversion du sens original tient au fait que le cynique est, aujourd'hui, considéré comme un être qui brave les valeurs qui semblent naturelles !

L'ascèce du cynique doit être guidée et fondée par un travail critique, celui de la raison qui démine les préjugés, les vaines opinions des êtres qui ne pensent pas et les passions insatiables, qui sont l'ennemi du sage. Le cynique renverse bruyamment les conventions et combat les arguments de tradition ou d'autorité, mais il n'est ni déraisonnable ni irrationnel. Opposer la supériorité de la nature ( physis) sur la loi (nomos) était déjà le propos de Platon, dans le Gorgias, à travers le discours subversif de Calliclès, un pré-nietzschéen, dont on se demandera s'il n'exprimait pas, pour une part, les idées de Platon...

Le cynique est un ascète, un être qui fait oeuvre de volonté, pour qui la volonté est proéminente et prééminente. Hercule est la figure de laquelle se réclamaient les cyniques. Le sage est citoyen du monde entier. Il ne possède rien. Son désir est l'état de simplicité naturelle. Dans cette apologie d'un éventuel paradis perdu naturel, on retrouvera plus tard, à certains égards, Rousseau, dans l'Emile,

évidemment, et la plupart de ses textes. "L'abondance du seul nécessaire ne peut dégénérer en abus, parce que le nécessaire a sa mesure naturelle, et que les vrais besoins n'ont jamais d'excès. " (Julie ou la nouvelle Héloïse)

Le but du cynisme, comme de toute philosophie, somme toute, est d'atteindre le bonheur. Le chemin qui mène à la félicité humaine est fondée sur une ascèce corporelle. S'entraîner à ne désirer que le strict nécessaire, c'est se préparer à subir les caprices de Tuché (la chance, le destin) sans mot dire. Comme pour le stoïcisme, cette pensée est une prophylaxie. Vivre selon la nature, c'est accepter de subir ses rigueurs et son inflexibilité, puisqu'elle nous malmène jusqu'à la mort. A ce sujet, plusieurs versions de la mort de Diogène nous sont rapportées par l'autre Diogène, dont une mort par asphyxie volontaire - un suicide, ce qui anticipe quelque peu sur mon prochain billet ! L'autre hypothèse est plus pittoresque et à mourir de rire ! En partageant avec des chiens un poulpe, il fut mordu - par les chiens ! - au tendon et en mourut !

L'autarcie (se suffire à soi-même), la liberté (se défaire des liens inutiles) et l'apathie (le combat des passions) sont les trois voies médianes pour atteindre le but ultime : la sérénité de l'âme et, partant, le bonheur réel, qui n'est en rien, gageons-le, le bonheur tel que l'entend le vulgaire.

Zénon de Citium, fondateur du Portique, fut l'élève de Cratès le cynique et conserva dans sa propre doctrine des éléments de philosophie cynique et c'est très justement l'on disait des premiers ouvrages de Zénon qu'ils avaient été écrits sur la queue du chien... Ne pas connaître cette genèse signifie passer à côté du sens profond du stoïcisme.

Diogène a toujours refusé le consensus. Si l'on peut reprocher aux cyniques d'être des parasites de la société, puisqu'ils mendiaient souvent pour vivre (ils étaient les premiers clochards et, par pitié, ne me parlez pas de S.D.F., car cet acronyme est d'une indécence puante ! Lisez cet essai remarquable sur le sujet :

Cette digression est, à bien y songer, parfaitement dans le sujet de cette note ; Declerck en plus d'avoir vécu de l'intérieur son étude est un auteur célinien que j'aime.), on ne peut que louer leur différence. Diogène Laërce nous dit ceci "Il entrait au théâtre en se heurtant aux gens qui en sortaient. Comme on lui en demandait la raison, il répondait : "C'est ce que je m'efforce de faire tout au long de ma vie." "

*

En guise de mini-bibliographie, deux livres :

Le livre VI des Vies et doctrines des philosophes illustres de Diogène Laërce (Cf. image plus haut) ;

R. DUDLEY, A History of Cynism from Diogenes to the 6th Century A.D., Londres, 1937 ;

L'article (superbe) issu du Dictionnaire des philosophes en deux tomes de Denis Huisman, auquel je me réfère avec bonheur :

et

---------------------

Clin d'oeil à qui saura :

中国美

我是很快活

再见

---------------------

Catégorie :

Libellés :cynisme,philosophie

lundi 13 novembre 2006

et Michel Simon (début de Voyage au bout de la nuit) :

Cf. les autres pages en rapport.

Deux chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale. Mon sac à main contient toujours un exemplaire de Voyage, car c'est mon viatique, et ceux qui me téléphonent quelquefois connaissent les premières lignes de ce roman indépassable, car je ne réponds jamais au téléphone... J'imite même Arletty à la perfection. C'est mon seul talent. Mais c'est une autre histoire...

Catégorie :

vendredi 10 novembre 2006

The Listeners (1912)

Ceux qui écoutent

"Is there anybody there?" said the Traveller,

"Y a-t-il quelqu'un ici ?" demanda le Voyageur,

Knocking on the moonlit door;

Frappant à l'huis, tenu en lisière par un rayon de lune ;

And his horse in the silence champ'd the grasses

Et son cheval, dans le silence, mâchonnait l'herbe

Of the forest's ferny floor:

Du tapis de fougères, qui recouvrait la forêt ;

And a bird flew up out of the turret,

Et de la tourelle un oiseau s'envola

Above the Traveller's head:

Par-dessus la tête du Voyageur...

And he smote upon the door again a second time;

Et, derechef, il frappa, et frappa, à la porte ;

'Is there anybody there?' he said.

Y a-t-il quelqu'un ici ? demanda-t-il

But no one descended to the Traveller;

Mais personne ne descendit répondre au Voyageur ;

No head from the leaf-fringed sill

Nul, du rebord frangé de feuilles,

Lean'd over and look'd into his grey eyes,

Penchant la tête ne plongea son regard dans ses yeux gris,

Where he stood perplex'd and still.

Comme il demeurait là, perplexe et silencieux.

But only a host of phantom listeners

Seule, une légion de fantômes à l'écoute,

That dwelt in the lone house then

Qui peuplait la maison solitaire,

Stood listening in the quiet of the moonlight

Prêtaient l'oreille, dans la paix du clair de lune,

To that voice from the world of men:

À cette voix qui leur provenait du monde des hommes ;

Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair,

Ils se tenaient là, serrés entre les pâles rayons de lune, sur l'obscur escalier

That goes down to the empty hall,

Qui descend vers la salle déserte,

Hearkening in an air stirr'd and shaken

Attentifs à l'atmosphère tremblante et agitée

By the lonely Traveller's call.

Par l'appel du Voyageur solitaire

And he felt in his heart their strangeness,

Et, en son coeur, il éprouvait toute leur étrangeté :

Their stillness answering his cry,

Leur silence répondant à son cri,

While his horse moved, cropping the dark turf,

Tandis que son cheval piaffait et broutait l'herbe noire,

'Neath the starr'd and leafy sky;

Sous le ciel d'étoiles et de feuilles,

For he suddenly smote on the door, even

Car il frappa soudain à la porte, cette fois

Louder, and lifted his head :

Plus fort encore, puis il leva la tête :

'Tell them I came, and no one answer'd,

"Dites-leur que je suis venu, que personne n'a répondu,

That I kept my word,' he said.

Et que j'ai tenu ma parole", dit-il.

Never the least stir made the listeners,

Pas le moindre frémissement de la part de ceux qui écoutaient ;

Though every word he spake

Toutefois, chaque mot qu'il prononça

Fell echoing through the shadowiness of the still house

Donna de l'écho à travers les ombres de la maison silencieuse,

From the one man left awake:

Les mots du seul homme qui demeurait éveillé...

Ay, they heard his foot upon the stirrup,

Ils entendirent parfaitement son pied sur l'étrier,

And the sound of iron on stone,

Et le bruit du fer sur la pierre,

And how the silence surged softly backward,

Et comme le silence reflua doucement,

When the plunging hoofs were gone.

Quand les sabots plongeants furent au loin.

Merci à mon ami Robert pour la découverte, il y a quelques minutes, de ce poème si mystérieux. Je connaissais l'auteur, j'en ai déjà parlé au sujet de Lewis Carroll (dont je donnerai des nouvelles sous peu !), mais ce poème est la pépite d'or de ma journée. Cela s'harmonise particulièrement bien avec le conte de Noël de Barrie (a creepy tale) que je suis en train de traduire...

J'ai pensé à ceux qui sont fâchés avec la langue de Shakespeare et, même si le poème ne présente aucune difficulté de compréhension, j'ai apposé une très vulgaire translation (la plus rapide de ma courte carrière!) auprès des vers originaux, afin de leur donner un idée du propos. Bien sûr, il faudrait poétiser tout ceci. Quand bien même, il faut l'entendre de la bouche d'un anglais pour apprécier le rythme de ce conte versifié, pour entendre cette musique qui donne la chair de poule aux mots.

A bientôt, lecteur de passage.

La semaine prochaine, je vous présenterai un cynique...

Libellés :poésie,Walter de la Mare

mercredi 8 novembre 2006

Je crois que Fauna Amor (dont le blog est l'un de ceux que je préfère visiter et dont la gardienne possède une personnalité et un univers imaginaire merveilleux) appréciera ce clin d'oeil à elle destiné.

L'une des meilleures scènes de Duck soup de mon cher Leo McCarey, afin de rafraîchir l'atmosphère, soudain devenue pesante, bien malgré moi, de mon JIACO.

Aérons !

Rions !

"Quelques générations encore, et le rire, réservé aux initiés, sera aussi impraticable que l'extase."

Catégorie :

Cinéma

mardi 7 novembre 2006

Cioran a toujours joué avec l’idée de la mort, la sienne y comprise, mais plutôt envisagée en troisième personne, si l’on nous pardonne cette locution toute jankélévitchienne. L’idée de la mort a souvent aidé Cioran à passer plus d’une mauvaise nuit (1). Il disait même que l’idée du suicide le dispensait de se suicider. Voici un florilège de ses déclarations les plus représentatives de sa pensée sur ce point :

« Le désir de mourir fut mon seul et unique souci ; je lui ai tout sacrifié, même la mort. » (Syllogismes de l’amertume 2) ;

« Je ne vis que parce qu’il est en mon pouvoir de mourir quand bon me semblera : sans l’idée du suicide, je me serais tué depuis toujours.» (Ibidem 3) ;

« Se débarrasser de la vie, c’est se priver du bonheur de s’en moquer. Unique réponse possible à quelqu’un qui vous annonce son intention d’en finir. » (Aveux et anathèmes) ;

« Ce n’est pas la peine de se tuer, puisqu’on se tue toujours trop tard. » (De l’inconvénient d’être né).

La pensée de Cioran est de celle que l’on qualifie trop rapidement de noire, de morbide ou de cynique, quand on ne fait pas appel à la pathologie pour l’expliquer. Or, si le terme de cynique (la lignée est prestigieuse, stoïciens compris) ne lui cause pas de tort, les autres qualificatifs ne rendent pas hommage à sa pensée et la pervertissent. La pensée de Cioran s’explique en grande partie par l’axiome suivant : «Ayant toujours vécu avec la crainte d’être surpris par le pire, j’ai, en toute circonstance, essayé de prendre les devants, en me jetant dans le malheur bien avant qu’il ne survînt.» (De l’inconvénient d’être né) Nous avons affaire à un émule de Gribouille. Pour Cioran, le pire est toujours certain et il a raison, si l’on considère que le pire est la mort, la sienne, celle des êtres et des choses que l’on aime. Le pire a pour lui le temps. Le pire est la vérité. Croire au pire, est-ce la définition du pessimisme ou bien suprême compréhension ? Cioran se définirait plutôt comme un homme lucide, quelqu’un qui voit à travers les illusions et les mensonges que l’on s’invente en guise de berceuse, de motifs et de prétentions à l’existence ; le pessimisme a une connotation douloureuse, amère qui ressemble trop au ressentiment tel que Nietzsche le conçoit.

Cioran manifeste par sa pensée le remède à une angoisse existentielle, à la peur de vivre, tout simplement. Que peut-il arriver de mal à quelqu’un qui est déjà mort, du moins théoriquement? En effet, la « logique du pire », pour reprendre une expression de Clément Rosset est exclusive et, en cela, elle est soumise aux mêmes critiques que l’optimisme. Sur ce point, il appert que les idées de Rosset soient tout aussi critiquables que celles qu’il remet en cause avec brio. Que tout tende au pire ou au mieux, cela revient au même : il y a un ordre, une armature au monde, qui le maintient dans un état d’où est exclu le risque ou le possible. N’est plus un risque ce qui est prévu et désinvesti. Le risque est celui du hasard, du non justifié. La pensée du hasard n’est pas tragique si le hasard est subordonné à une justification rationnelle. Le pire ou le mieux est toujours une hiérarchie des faits soumis à un principe approuvé par la raison- par son aspect rationnel, sinon raisonnable.

Une anecdote avant de poursuivre. Une jeune personne avait l’intention de se suicider, une idée réelle, ni un fantasme romantique d’enfant ni l’amour éphémère d’une idée. Une envie solidement harnachée dans son ventre et sa tête. Un projet gratuit. Son pied buta dans la rue sur un objet sale. Elle ramassa sur un trottoir un livre écorné et abîmé qui devait être tombé d’une poche. Il s’agissait d’un livre de Cioran, qu’elle parcourut par curiosité. Elle s’arrêta un peu et elle se mit à rire en lisant les propos diffamatoires du philosophe. Un authentique rire. Ni gai ni triste. Ni méchant ni bienveillant. Sans complaisance d’aucune sorte. Elle ne se suicida pas ce soir-là, ni les suivants. Peut-être une autre fois… Probablement. Qu’importe ? Est-ce que ce fait ne vaut pas une démonstration ? L’idée du suicide permet d’éviter le suicide ; le suicide, lui-même, est une manière d’éviter la mort, ceci expliquant pourquoi Schopenhauer n’était pas dupe de la volonté de vivre qui se cachait en lui : «Bien loin d’être une négation de Volonté, le suicide est une marque intense d’affirmation de la Volonté [Il est à se demander si, par paradoxe, le suicide n’est pas une des plus hautes affirmations de la Volonté]. Car la négation de la Volonté consiste non pas en ce qu’on a horreur des maux de la vie [celui qui les déteste est celui qui est attaché aux douceurs que la vie peut offrir et qui, très prosaïquement, a envie de vivre], mais en ce qu’on en déteste les jouissances [ce qui serait alors une marque d’indifférence]. Celui qui se donne la mort voudrait vivre ; il n’est mécontent que des conditions dans lesquelles la vie lui est échue. Par suite, en détruisant son corps, ce n’est pas au vouloir-vivre, c’est simplement à la vie qu’il renonce. Il voudrait la vie, il voudrait que sa volonté existât et s’affirmât sans obstacle ; mais les conjonctures présentes ne lui permettent point et il en ressent une grande douleur. » (4) La Volonté est une force indestructible individuellement.

Hume [mon philosophe préféré, avec Kant et quelques autres bons esprits], quant à lui, dans son essai sur le suicide (5) élabore une plaidoirie en faveur de ce moyen d’éviter la souffrance, la peine, la maladie, le malheur. Il répond ici à deux sortes d’objection. D’abord, il s’étonne que l’on puisse songer sérieusement que l’homme commet un crime contre la divinité qui lui aurait soit disant remis la garde de son corps, quand une mouche peut l’anéantir ; il aurait le pouvoir de le défendre mieux que cela si tel était son rôle. Il explique, contre ceux qui arguent du crime que l’on commet, en se suicidant, contre la Providence ou la divinité, que celle-ci est tout aussi bien représentée dans la main de celui qui s’ôte la vie que dans les autres accidents dont elle parsème notre route. En outre, il affirme que l’homme s’accorde plus d’importance qu’il n’en a s’il s’imagine que son suicide puisse déranger l’agencement de l’univers : « Mais la vie d’un homme n’a pas plus d’importance au regard de l’univers que celle d’une huître.» (6) Il appuie d’ailleurs cette idée sur une déclaration paradoxale dont son esprit et sa plume sont friands, mais qui sont toujours troublantes et ne ratent pas leur cible : s’il est criminel de se tuer, il l’est tout autant de préserver sa vie en évitant certains accidents que la Providence a disposés pour nous sur notre chemin ! En outre, Hume a une certitude qui, à elle seule, justifie le suicide : « Je ne crois pas qu’aucun homme ne se soit jamais débarrassé de l’existence, pendant qu’il avait intérêt à la garder. » (7) Si certains philosophes ou esprits nient la possibilité d’un suicide philosophique, ou au moins raisonné et rationnel, Hume semble, quant à lui, oublier le suicide comme raptus.

Cf. mon ancien billet consacré à "Deuil et mélancolie", un texte de Freud épatant.

(1) Il se disait insomniaque. Ayant côtoyé des proches de l’homme du fragment, il semble que cela ait été vrai.

(2) Œuvres, Ed. Gallimard, Coll. Quarto, p. 777.

(3) Op. cit., p.775

(4) Le monde comme volonté et comme représentation, p.499.

(5) Essays on suicide and the immortality of the soul

(5) « But the life of a man is of no greater importance to the universe than that of an oyster. »

(6) «I believe that no man ever threw away life, while it was worth keeping. »

----

Catégorie :

Libellés :Cioran,Hume,philosophie,Schopenhauer,suicide

lundi 6 novembre 2006

Malgré le peu de temps qui me reste - non pas à vivre, je l'espère ! - mais pour réaliser certains projets qui me tiennent à coeur, je ne résiste pas au plaisir de laisser ici une très petite note sur un film qui m'importe beaucoup.

Willkommen et bienvenue !

Cabaret de Bob Fosse - le projet avait été proposé à Billy Wilder et à Gene Kelly, mais ils déclinèrent - est l'un des plus beaux et des plus réussis films musicaux de toute l'histoire du cinéma. Sa bande originale, les numéros de Liza Minnelli et de Joey Grey, ceux impressionnants des travestis, la réalisation sans le moindre défaut, le climat bizarrement poétique et décalé, outré et expressionniste, d'une autre époque, l'entrelacement a priori improbable d'une fantaisie musicale plutôt osée et désespérée et de l'Allemagne de Weimar, l'interprétation de tous les acteurs, font de ce film aux huit Oscars

une réussite majeure. Ce film est un somptueux drame qui choisit la pudeur et la dérision pour ne pas dire la douleur d'âmes en perdition, l'effritement d'une société et la présence du mal chorégraphié dans les interstices d'un autre drame, celui d'existences en quête de rêve ou, plus humblement, d'elles-mêmes.

J'ai choisi quelques extraits dans l'idée de séduire ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas encore ce classique que j'ai revu hier. Le film est une adaptation de la comédie musicale Cabaret (1966) et de la pièce de théâtre I Am a Camera (1951), elles-mêmes adaptées du recueil de nouvelles Adieu à Berlin (1939) de Christopher Isherwood (1904-1986), qui plongent leurs racines dans son autobiographie estudiantine berlinoise.

Ce film chatoyant, parfois éclaté comme une vitre brisée par une bourrasque trop forte, bouleverse, réjouit et met quelquefois mal à l'aise, sans jamais choisir l'un des mutiples possibles qu'il fait vivre d'une seconde à l'autre. Nous sommes immergés dans la société décadente (une des obsessions de Bob Fosse), d'un Berlin, peu à peu vampirisé par les forces obscures du nazisme. Un curieux personnage, le maître de cérémonie du Club, magistralement incarné par Joel Grey, ponctue cette histoire de numéros où le cynisme (la lucidité ?) de la pensée le dispute à une inquiétante étrangeté cauchemardesque, empruntée aux contes de l'enfance. Le thème de l'enfance est d'ailleurs tissé avec beaucoup de tact dans le scénario et la réalisation. Il y a du Lola Montès et du Freaks dans Cabaret. Une oeuvre qui dépasse les critères de catégorisation, protéiforme, insolente et éblouissante.

L'un des aspects qui m'a le plus facinée est la qualité du silence qui s'instaure entre les personnages, à divers moments du film - c'est presque un paradoxe pour un film musical ! Les choses les plus importantes sont tues ou chuchotées entre deux attitudes de bravoure, par-delà l'excès des tempéraments. Chacun des personnages me paraît en devenir d'une maturité inaccessible sans l'épreuve de divers deuils, plus ou moins sous-entendus.

La violence de certaines scènes, complètement dédramatisées (par exemple, le jeune homme allemand qui chante un couplet patriotique et qui est repris en choeur par une foule qui devient d'autant plus effrayante qu'elle prend les habits de l'innocence) n'en est que plus intense.

Liza Minnelli est peut-être une enfant perdue, rejetée par un père oublieux (qui compte les mots qu'il emploie sur un télégramme d'excuse afin de ne pas payer de supplément), qui ne peut devenir mère, comme le suggère sa magifique vision d'un enfant (celui qui pourrait être le sien, si elle le laissait vivre, et qu'elle abandonne derrière elle), avant qu'elle ne décide de se faire avorter. Liza Minnelli interprète avec force énergie et sensibilité le personnage de Sally Bowles, une jeune artiste, qui rêve de devenir actrice, qui rêve de tout et de rien, sans très bien savoir si ce beau songe vaut mieux que sa vie réelle. C'est une fille légère, un peu dans les vapes, les yeux charbonneux avec des cils qui ressemblent à des pattes d'abeille chargées. Elle est étourdissante par la simplicité de ses entrées en matière avec les autres, elle se livre aussi facilement qu'elle se perd dans les méandres du sentiment amoureux. Elle se laisse toucher sans en faire un plat, elle couche facilement, mais ne consent pas aussi aisément à l'amour que l'on pourrait le croire, car lorsque le fameux amour advient en la présence de ce jeune homme (moins naïf qu'il n'y paraît), auquel Michael York donne sa chair, elle le laisse partir, de crainte qu'il ne la blesse un jour. La réalité est plus complexe, elle ne sera dite qu'entre les lignes...

Nota Bene :

Liza Minnelli a conçu ses coiffures et son maquillage, avec les conseils avisés de son père, le sulime Vincente M.

La mystérieuse femme qui apparaît au début et à la fin du film, assis au fond du club, le Kit Kat, et qui tient une cigarette

est un clin d'oeil à une peinture d'Otto Dix.

Libellés :cinéma

dimanche 5 novembre 2006

Avec une accroche aussi accrocheuse, je suis bien certaine d'avoir gagné de nouveaux lecteurs à ma cause. C'est beau comme... comme un souvenir, n'est-ce pas ? On dirait du Bacon. Toute la vie défile. C'est concentré, sobre et plein d'espoir. On regretterait presque de mourir en imaginant que la vie puisse donner autant d'aspirations.

Il était temps que je m'offrisse cette image de marque qui me fait défaut depuis que j'écris ce journal. Il était temps de venir témoigner à visage découvert et laisser tous ces faux-semblants derrière moi, comme des pétales de rose, qui marquent le chemin parcouru. Oui, Holly est poète à seize heures. Je ne vous l'avais pas dit ?

Oui, je suis une fille intelligente et passionnante - du moins, je le fus autrefois -et je le prouve. Pendant quelques années, j'ai regardé un soap. Je sais qu'un tel aveu à de quoi vous laisser pantois. Vous pensiez bien me connaître, et non ! Vous ne saviez pas l'essentiel. Bien sûr, depuis j'ai subi une cure de désintoxication, et je suis devenue une fille ordinaire. On m'a aussi ôté un lobe au cerveau, donc je ne suis plus en mesure d'apprécier tout ça. Mais je sais qu'autrefois on pouvait me tirer des larmes, avant que je ne devienne cette brute épaisse et creuse.

Je crois que le début de la fin a commencé lorsque je me suis inscrite, il y a une dizaine d'années, au fan-club suisse de The Bold and the Beautiful. Je me suis rendue à une convention et j'ai rencontré des acteurs et j'ai même assisté à l'un de leurs concerts (ils chantaient avant de déchanter). Le choc fut la rencontre avec mes congénères, le public de ce feuilleton : rien que des quadragénaires astiquées au fond de teint, qui sentaient le propre de la solitude, femmes au foyer ravies, sans enfants, sans maris ou amants, sans animal domestique, sans réelle aspiration, ne vivant qu'au rythme de leur feuilleton quotidien. Moi, bien sûr, j'étais tout l'inverse. Sauf pour les mioches, mais j'aime pas les vergetures. Et je m'étonne que cela n'ait pas donné idée à mon mari de divorcer afin de me rendre semblable à mes nouvelles amies. Oui, lui, il était une créature vraiment dégénérée. Pire que moi, parce que j'avais l'espoir de pouvoir être tout à fait des leurs. Il faisait tache au milieu de ces beaux esprits en robes de soirée. Il était le seul homme de l'assistance, le seul d'un quotient intellectuel qui ne lui permettait pas de suivre les conversations torrides entre ces jolies truies qui se vautraient dans la fange télévisuelle, sans honte ni retenue aucune. Savourant chaque scène jusqu'à la douleur exquise. Il a même dû porter secours à l'hystérique de service qui, à force de se pâmer devant le blondinet (Thorne, l'ancien acteur), en a avalé de travers un os de poulet.

J'ai compris à cet instant que le monde se divisait entre les désespérés, les suicidaires (le public de ce soap), des gens ayant une réelle profondeur, qui combattaient pour survivre, et les insensibles (celle que j'allais devenir).

J'ai écrit quelques lignes, dont j'ai déjà livré des extraits ici même, et je vous offre un texte plus consistant, rédigé à ma sortie de mon opération du cerveau.

Le soap-opera

Pourquoi s’interroger, dans cette étude, sur une réalité apparemment aussi éloignée que possible de nos sujets de réflexion habituels et de la pensée philosophique en général ? Parce que ce phénomène étrange atteint environ 50 millions de personnes à travers le monde. Parce que l’on a pris le parti de s’intéresser à l’homme, au réel prosaïque, ordinaire, à la vie quotidienne. Le soap-opéra (1) est, par excellence, une représentation anti-tragique ou, mieux, atragique du monde. Du moins, au premier abord… Il met en scène un monde dépourvu du moindre sentiment tragique, où la mort même n’existe pas, et prône sans peut-être même s’en rendre compte une asepsie totale et une monotonie non moins absolue.

En effet, il est très courant dans ce genre de production télévisuelle, que des personnages meurent et « ressuscitent » quelques mois ou années après. De même, de l’autre côté du Pacifique, il est habituel de voir des acteurs reprendre un rôle en cours, sans que personne n’y trouve à redire ; parfois, le nouvel acteur modifie de fond en comble la perception du personnage et cela ne semble pas choquer le téléspectateur puisqu’il ne proteste pas ... De même certains personnages grandissent à une allure folle, passent de l’âge de six ans à celui de dix-huit après une petite semaine d’absence, tandis que les autres demeurent en l’état : ils ne vieillissent pas implicitement, car leur rôle les fige dans un âge utile au déroulement des histoires ou des chroniques. Malgré l’apparente inanité intellectuelle de ce genre de programme, il semble que sa confrontation avec son noble extrême (et double, dans une certaine mesure) soit fructueuse. En effet, le soap et la tragédie grecque présentent des analogies.

Le soap-opera est souvent désigné comme le degré zéro de la création et comme le péché intellectuel par excellence. Aucune personne sensée et proprement éduquée n’avouerait une telle dégradation. Ces feuilletons au long cours, interminables, sont-ils si bêtes qu’ils n’aient aucune leçon, même involontaire (les plus enrichissantes le sont souvent), à nous offrir ? Ceux qui en sont friands sont-ils la lie de l’humanité ? Nous ne le pensons pas. Ou pas complètement. Au contraire. Le soap a plus de points communs avec la tragédie grecque et Nietzsche que bien des œuvres réputées, à tort ou à raison, intelligentes. Nous n’avons aucune intention de choquer en révélant cet état de fait. La profondeur et la gravité sont parfois des actes manqués et l’intelligence d’une œuvre est au moins autant dans le regard de celui qui la contemple et la comprend qu’en elle-même.

Les soaps ont une structure invariable, quelle que soit leurs différences superficielles. Une rapide description s’impose. Il suffit simplement de savoir, en guise de préalable, que le mensonge et les trahisons qu’il sert, ainsi que la mise à nu de ce dernier, est le moteur principal de ces séries interminables. La recherche de la vérité est le motif de ce feuilleton. La philosophie avoue un but comparable. De plus, il est à noter que la durée permet l’exploitation intensive et surréaliste de tous les possibles, ou peu s’en faut. Un seul exemple nous servira d’introduction. Un homme se croit le père d’une enfant (une fille) qu’il aurait eu avec l’ex-femme de son père, celle-ci n’ayant épousé ce dernier que par dépit de n’avoir pu se marier avec le fils. On découvre – ô stupeur ! – que l’enfant est bien du père et non du fils. La fille du fils devient alors sa demi-sœur. Or, quelques années plus tard, il s’avère que la mère du fils a eu cet enfant d’un autre que celui réputé son père. Le fils n’a donc plus aucun lien de parenté avec son ex-fille et son ex-demi-sœur ; ils peuvent devenir amants, ce dont ils ne se privent pas. On appréciera le comique de la situation, d’autant plus qu’elle est présentée avec force larmes et cris. Il n’y a dans l’exposition de cet exemple, aucun élément strictement impossible (rien qui appartienne au fantastique ou à la science-fiction), même si le déroulement des faits est hautement improbable. L’extension des possibles par la redéfinition des rôles ou des liens de parenté permet d’apporter du « sang neuf » sans rien utiliser qui soit extérieur au vase clos où croupissent les âmes damnées des soaps. Si ce n’est pas une idée géniale, peu s’en faut !

La famille est le cœur du feuilleton. La famille est le noyau dur du soap, de même dans la tragédie, où le malheur se lègue avec les gènes. Souvent, deux grandes dynasties, riches et puissantes s’affrontent ; dans chacune d’elles, les aïeux et les aïeuls sont présents et la nouvelle génération en passe de les remplacer. Chaque âge est représenté, même si l’action est entre les mains des trentenaires. L’un des points communs récurrents entre tous ces soaps (et à l’intérieur même d’un soap) est la mise en doute de la paternité d’un des personnages, ce qui a pour conséquences deux faits : l’extension des possibles et l’absence d’identité permanente des personnages.

Autour de ces familles gravitent d’autres cellules familiales, moins fortunées ou puissantes, mais jamais aussi démunies que ne le sont la majorité de ceux qui regardent ses programmes. S’il est des pauvres et des faibles, ils ne le sont que provisoirement, le temps de devenir aussi forts et imposants que ceux dont ils convoitent la réussite et la splendeur. La richesse et le pouvoir qu’elle autorise (pas toujours légitimement, soit dit en passant) ne sont pas là uniquement pour faire rêver (baver) les pauvres, mais pour permettre aux personnages d’augmenter à l’infini, ou presque, leurs marges de manœuvre, bien que ceux-ci vivent et agissent dans le cadre restreint d’une ville, au nom souvent imaginaire, mais qui, bizarrement, donne l’impression de résumer le monde tout entier. De même que Steiner écrit à propos de la tragédie antique que «le vers libère le personnage tragique des complications du monde matériel», dans le soap, c’est l’argent qui remplit ce rôle. Leur champ d’action devrait être le plus large possible et les choix multiples ; pourtant ils usent au minimum de cette liberté – tout le contraire du principe d’économie mis en avant par Leibniz concernant l’organisation divine de l’univers. Superficiels (2), ils le sont sûrement, évidemment, mais cependant quelque chose d’essentiel nous est dit à travers eux : rien ne dure ni ne réussit, tout est toujours à recommencer, tout est vain. Le soap est à sa manière, peut-être inconsciente, une réfutation du réel rationnel. Le reproche que l’on fait en général au soap est son manque de crédibilité - il arrive trop de choses aux personnages et les mêmes situations invraisemblables les accablent par cycle - sa simplification à l’extrême des sentiments, des dialogues et des situations stéréotypés. Pourtant, sans vouloir paraître provocateur, on peut affirmer que le soap est une illustration possible de l’éternel retour nietzschéen… et une manifestation d’une authentique vision tragique du monde in fine.

La qualité la plus flagrante de ce monde hermétiquement fermé au reste du monde est l’absence de laideur. Evoquons d’abord la laideur physique des êtres humains. Celle-ci nous est familière. Objectivement, les gens réellement beaux ne sont pas la majorité dans notre monde et, ce, indépendamment de toutes préférences subjectives. La laideur telle que nous la côtoyons est tellement rare que la beauté surprend toujours lorsqu’elle s’infiltre dans l’œil et l’esprit ; elle fascine. Elle s’exprime dans le visage, la démarche, la silhouette, d’une part, et dans le choix des vêtements ou autres accessoires décoratifs, d’autre part. Dans le second cas, la laideur est remédiable et s’inscrit dans le négligé de la personne, dans la crasse ou le débridement. L’autre laideur, celle du corps nu, est plus permanente et souvent impossible à gommer. De celle-ci, il n’est jamais question dans le soap. De celle-là, il en est parfois question, mais, à l’instar de la pauvreté et de la faiblesse, elle est très provisoire et accidentelle. Les acteurs de soaps, s’ils ne sont pas beaux à mourir (chacun a ses goûts), ne sont jamais objectivement laids ou repoussants, même s’ils ne plaisent pas à tous. Ne dit-on pas ceci de tous les acteurs ? Non, car il est des artistes de cinéma, de télévision ou de théâtre que beaucoup s’accorderaient à trouver laids ou très banals, voire difformes (ce qui est rare). Ce qui est très remarquable, dans le soap et qui confirme notre idée, est la concentration de beaux visages et de silhouettes gracieuses. La plupart du temps, il n’y a jamais de laid, de petit ou de gros pour faire contraste. Il peut y avoir un acteur en dessous de « la moyenne de beauté requise » mais il n’est jamais laid, et souvent il est plus beau que l’homme moyen de la rue. Le soap se distingue aussi des films, dans la mesure où l’on n’essaie jamais d’être réaliste : les acteurs sont toujours parfaits et il ne viendrait pas à l’idée du spectateur absorbé dans sa contemplation d’imaginer un personnage décoiffé, avec des ongles sales ou un bouton. Inutile de tenter de les imaginer dans des tâches ingrates, telles celles de l’alimentation, de la digestion, de la toilette ou autres. Lorsqu’une personne se salit, sa crasse est propre et lorsqu’il mange, il picore et jamais une feuille de salade ne vient se coincer entre ses dents. Il se réveille et se couche, manucuré, brushingné, dans un monde assaini de la laideur et de tout ce qui la symbolise. Le monde est beau et en ordre, comme dans les catalogues de vente par correspondance ou, mieux encore, dans les hôtels cinq étoiles luxe. Les personnages vivent en ne froissant pas leur pantalon ou leur robe et leurs pleurs ne font jamais couler les mascaras (waterproof) des belles femmes. Le monde est figé, confis dans le luxe, dans l’image glacée de la perfection. Le paradis ou l’enfer ? Est-ce que l’un ne revient pas à l’autre, au fond ?

Quant à la laideur morale… Il y a toujours un ou des méchants qui donnent un peu de vie à cet univers de gens beaux et bien intentionnés. Ces monstres sont parfois effroyables : coupables d’adultère, de mensonge, imbus de désirs de vengeance (défauts les plus courants, qui nous rappellent notre monde), parfois de choses plus graves comme le viol, l’inceste ou le meurtre. Quand bien même ils sont méchants, ils restent beaux et jamais tout à fait incompréhensibles (seuls les monstres authentiques le sont : le Caligula de Camus par exemple). Et ils sont aimés pour la détestation qu’ils procurent. Rien n’est irrémédiable dans le soap : souvent les méchants (et les très méchants) se rachètent et, s’ils s’obstinent dans leur mauvais penchants, ils n’en sont pas abîmés et leurs défauts ne choquent pas car ils sont la condition des qualités des autres. N’en tirons pas la conclusion que, par ce type de personnages, les scénaristes donnent une image du mal inhérent à la nature humaine. Le mal n’est qu’un désagrément passager et les souffrances sont éphémères. La mort, elle-même, n’existe pas et les deuils sont toujours en demi-teinte.

Les deux reproches majeurs qui sont formulés à l’encontre du soap sont le manque de crédibilité de l’intrigue et la répétition des situations, ce qui se résume au fond à une absence de fin ou de finalité de l’histoire. Gageons que ce pourrait être ses qualités principales. Le soap est absolument dépourvu de la moindre dose de mémoire, ou s’il en a, elle ne ressemble aucunement à celle du vulgum pecus. Voici un indice sur la nature du temps propre aux héros de ces feuilletons. Le temps est à la fois le nôtre et quelque chose de totalement étranger à notre vécu. Ce que des œuvres télévisuelles, comme La Quatrième dimension, mettait en perspective quant à l’espace, le soap le fait en ce qui concerne le temps.

La tragédie grecque a une structure climaxique, c’est-à-dire qu’elle est construite sur une tension et qu’elle monte graduellement vers un point, qui est celui du « non-retour ». Le temps est un compte à rebours. La tragédie est un crescendo, comme celui du Boléro de Ravel, par exemple. D’abord, une voix de basse, un murmure confus, un écho lointain, puis quelque chose advient et se précise de plus en plus à la vision, jusqu’à l’explosion finale. Ou encore un plan séquence très large, puis une focalisation de plus en plus précise sur un point, gros plan, plans de plus en plus rapprochés et puis … plus rien. Extension et progression de la situation de départ. Une tache qui se répand sur un buvard, jusqu’à masquer ce buvard. Le soap n’a ni durée ni tension, ni temps. Il est présent et uniforme. Du sur-place. On peut regarder n’importe quel épisode et « être dans l’histoire » instantanément, ou perdre le fil de l’histoire pendant des années et retrouver une situation quasi identique, justement parce qu’il n’y a pas de fil. Ces soaps sont des quotidiens et instaurent une véritable relation en miroir et une complicité avec le spectateur. N’ayant ni durée, ni temps, ni forme, ils épousent aisément celles du spectateur. Tel un bernard-l’hermite, ils se faufilent dans la propre carapace du spectateur. Le rythme même du feuilleton est calqué sur celui du spectateur : la lenteur est sa caractéristique. Il mime en général le temps quotidien, le temps réel : pas de saut dans le futur, on ne fait l’économie d’aucune médiation pour aller de la situation A à la situation A’. Les intrigues sont nombreuses mais répondent toujours au même schéma ; elles résident en général sur l’élaboration d’un mensonge puis sur le cheminement qui mène à la découverte et à la destruction de ce mensonge, par une révélation publique. Rien ne dure, car tout est emporté par un flux constant (de sentiments, de relations) qui, bizarrement, ramènent toujours les mêmes éléments à la surface. Un sablier que l’on ne cesse de retourner (3). Vase clos, répétons-le. La tragédie casse ce vase. Rien dans le soap n’est irrémédiable, irrévocable ou inexorable.

Le soap, à la différence de la vie réelle, n’a aucune mémoire et c’est pour cette raison que l’éternel retour des mêmes événements est possible. Il ne se passe rien. Rien, à savoir que tout est un éternel recommencement : les mêmes situations, stéréotypées, se reproduisent, pour les mêmes personnages ou pour d’autres. Aucun état de choc. Aucune catastrophe. Que peut-il arriver puisque la mort elle-même est caricaturée ? Rien. Rien, même si, paradoxalement, tout arrive, et surtout l’invraisemblable. Le soap, à sa manière, est une illustration de l’absurde, tel que Camus le décrit dans le Mythe de Sisyphe ! Etonnante comparaison, et pourtant le soap est absurde parce qu’il emprisonne les personnages dans un schéma invariable.

L’autre qualité apparente du soap est la naïveté ou l’innocence des personnages qui vivent chacune des situations comme si elles leur étaient neuves.

Les personnages de soaps parlent, beaucoup même et on remarquera que le vocabulaire est plutôt châtié et raffiné compte tenu de l’intelligence déployée dans l’écriture des scenarii. Probablement à cause du bannissement de la laideur évoquée plus haut, auquel le langage ne doit pas renvoyer. Dans leurs discours, deux choses ne sont JAMAIS évoquées : le temps vécu, c’est-à-dire la vieillesse (le lifting de Katherine Chancellor dans les Feux de l’amour est une exception notable, en même temps elle a toujours été vieille), et le suicide.

Le soap n’a pas de héros. Entendons-nous : pas de héros, mais des héros, voire que des héros. C’est pourquoi n’importe quel point de vue peut être adopté par n’importe quel spectateur : la raison et / ou le droit ne sont pas détenus par une seule personne, il ne dépend que du spectateur de casser l’objectivité globale et d’approprier la raison à l’un des personnages par l’identification qu’il opérera entre celui-ci ou celui-là et lui-même.

Prochainement, je parlerai de Twin Peaks et j’essaierai de montrer comment David Lynch a réussi à intégrer les ficelles du soap pour écrire une des séries les plus révolutionnaires et intelligentes qui soient.

(1) Citons, parmi les plus célèbres, Dallas, Côte Ouest (Knots Landing), Santa Barbara, Dynastie, et aujourd’hui, sur les petits écrans français on trouve encore : Les Feux de l’amour (The Young and the Restless), Amour, Gloire et beauté (The Bold and the Beautiful), Des jours et des vies (Days of our lives), etc. Au départ, ces programmes étaient sponsorisés par des marques de lessive, d’où leur appellation.

(2) Superficialité superficielle, pour un regard qui l’est tout autant que ce qu’il dénonce, superficialité de surface donc, qui n’empêche pas d’être profonde…

(3) Un de ces soaps utilise d’ailleurs ce symbole dans son générique (Days of our lives).

Inscription à :

Articles

(Atom)

Les roses du Pays d'Hiver

Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.

Rechercher sur mon JIACO

Qui suis-je ?

- Holly Golightly

- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France

- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.

Almanach barrien

Rendez-vous sur cette page.

En librairie

Où Peter Pan rencontre son double féminin...

Oeuvre de Céline Lavail

Lettres

Voyages

Écosse

Kirriemuir

Angleterre

Londres

Haworth

Allemagne

Venise

New York

Liens personnels

Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)

Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)

Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)

Liens affiliés à ce JIACO

"Une fée est cachée en tout ce que tu vois." (Victor Hugo)

Blog Archive

- 2020 (1)

- 2019 (1)

- 2018 (4)

- 2017 (8)

- 2016 (1)

- 2015 (22)

- 2014 (15)

- 2013 (22)

- 2012 (34)

- 2011 (20)

- 2010 (34)

- 2009 (66)

- 2008 (74)

- 2007 (143)

-

2006

(447)

- décembre(21)

- novembre(19)

- octobre(20)

- septembre(21)

- août(33)

- juillet(23)

- juin(43)

- mai(44)

- avril(62)

- mars(50)

- février(51)

-

janvier(60)

- janv. 31(3)

- janv. 30(3)

- janv. 27(1)

- janv. 26(1)

- janv. 25(4)

- janv. 24(3)

- janv. 23(3)

- janv. 22(1)

- janv. 20(2)

- janv. 19(3)

- janv. 18(2)

- janv. 17(1)

- janv. 16(2)

- janv. 15(1)

- janv. 13(5)

- janv. 12(2)

- janv. 11(2)

- janv. 10(3)

- janv. 09(1)

- janv. 08(1)

- janv. 07(2)

- janv. 05(4)

- janv. 04(2)

- janv. 03(2)

- janv. 02(2)

- janv. 01(4)

- 2005 (217)

Archives

-

►

2018

(4)

- ► juillet 2018 (1)

- ► avril 2018 (1)

- ► février 2018 (1)

-

►

2017

(8)

- ► juillet 2017 (6)

- ► avril 2017 (1)

-

►

2015

(22)

- ► décembre 2015 (3)

- ► octobre 2015 (1)

- ► avril 2015 (1)

-

►

2014

(15)

- ► juillet 2014 (3)

- ► janvier 2014 (1)

-

►

2013

(22)

- ► novembre 2013 (1)

-

►

2012

(34)

- ► novembre 2012 (1)

- ► juillet 2012 (12)

- ► avril 2012 (1)

-

►

2011

(20)

- ► décembre 2011 (1)

- ► octobre 2011 (1)

- ► septembre 2011 (1)

- ► janvier 2011 (1)

-

►

2010

(34)

- ► novembre 2010 (1)

-

►

2009

(66)

- ► juillet 2009 (11)

- ► avril 2009 (8)

-

►

2008

(74)

- ► novembre 2008 (1)

- ► septembre 2008 (4)

- ► juillet 2008 (17)

- ► avril 2008 (11)

-

►

2007

(143)

- ► décembre 2007 (8)

- ► novembre 2007 (6)

- ► juillet 2007 (14)

- ► avril 2007 (18)

- ► février 2007 (16)

-

►

2006

(447)

- ► décembre 2006 (21)

- ► novembre 2006 (19)

- ► octobre 2006 (20)

- ► septembre 2006 (21)

- ► juillet 2006 (23)

- ► avril 2006 (62)

- ► février 2006 (51)

- ► janvier 2006 (60)

-

►

2005

(217)

- ► décembre 2005 (62)

- ► novembre 2005 (98)

- ► octobre 2005 (49)