*

Le professeur Dodds cite en exergue du dernier chapitre de son livre majeur,

cette citation de T. H. Huxley, qui pourrait illustrer notre propos préféré, dans son entièreté :

« A man’s worst difficulties begin when he is able to do as he likes.» ("Les pires difficultés de l'homme commencent quand il lui est possible d'agir à sa guise.")

L’homme a peur de sa liberté. Toute sa vie, il réclame plus de liberté et si, par malheur, celle-ci lui échoit, il ne sait qu’en faire. La liberté sans imagination est une punition, une boîte vide qu’il faut remplir, un ennui sans rémission.

Les hommes manquent de sève pour vivre hors du joug des contingences - qu'ils travestissent en nécessités - d'une existence prosaïque. Seul l'artiste est libre même s'il se plie aux exigences de sa muse ou de son daïmôn.

Le rationalisme de certains Grecs, tels les Stoïciens, héritiers du Platon autour du Timée et des Lois, a tenté de bâillonner l'irrationnel de l'âme humaine, réduisant par exemple les passions à des jugements erronés.

Quelle folie ! Retour de bâton de l'irrationnel, malgré eux. Ironie.

Catégories:« L’art accomplit par un moyen particulier une réconciliation des deux principes [le principe de plaisir et le principe de réalité]. A l’origine, l’artiste est un homme qui, ne pouvant s’accommoder du renoncement à la satisfaction pulsionnelle qu’exige d’abord la réalité, se détourne de celle-ci et laisse libre cours dans sa vie fantasmatique à ses désirs érotiques et ambitieux. Mais il trouve la voie qui ramène de ce monde du fantasme vers la réalité : grâce à ses dons particuliers il donne forme à ses fantasmes pour en faire des réalités d’une nouvelle sorte, qui ont cours auprès des hommes comme des images très précieuses de la réalité. C’est ainsi que, d’une certaine manière, il devient réellement le héros, le roi, le créateur, le bien-aimé qu’il voulait devenir, sans avoir à passer par l’énorme détour qui consiste à transformer réellement le monde extérieur. Mais il ne peut y parvenir que parce que les autres hommes ressentent la même insatisfaction que lui à l’égard du renoncement exigé dans le réel et parce que cette insatisfaction qui résulte de la substitution du principe de réalité au principe de plaisir est elle-même un fragment de la réalité. »

«(...) ainsi que Johnson l’a affirmé de l’Elégie de Gray : "elle regorge d’images qui trouvent un miroir dans chaque esprit, ainsi que de sentiments auxquels chaque cœur renvoie un écho". Quand George Eliot dit : "Je n’ai jamais trouvé autant de mes propres sentiments exprimés de la manière dont j’aurais aimé qu’ils le fussent", elle ne faisait que dire de Wordsworth (dans une langue plus simple, plus familière) ce que Johnson disait de Gray ; le même témoignage repose dans cette fine remarque d’Emerson : "L’histoire universelle, les poètes, les romanciers" - tous les bons écrivains, en somme - "ne doivent en aucun endroit nous faire sentir que nous dérangeons, que ces mots s’adressent à des êtres meilleurs que nous. Plutôt doivent-ils, en vérité, nous laisser penser que c’est dans leurs mots que nous nous sentons le mieux chez nous." Il existe moult preuves, dont ces extraits sont des exemples, qui expriment une théorie qui pourrait être résumée comme il suit : nous demeurons ici entre deux mystères, celui d’une âme fermée de l’intérieur et celui d’un univers extérieur ordonné [qui manque à cette âme et auquel probablement cette âme manque également ; « without » semble indiquer deux choses : l’extériorité et le manque], alors il est accordé à certains hommes parmi nous de parler. [les deux sens du mot « dwell » sont utilisés dans la même phrase et cette connivence entre le verbe « demeurer » et « parler » n’est pas rendue par la traduction]. Ces hommes ont une fibre intellectuelle plus délicate que leurs contemporains ; leur esprit est ainsi fait qu’il semble posséder des filaments pour intercepter appréhender, conduire et ramener chez nous des messages perdus entre ces deux mystères, de même qu’un télégraphe moderne a appris à chercher, à saisir et à relier entre eux des messages humains égarés parmi les vastes étendues d’eau de l’océan. De cette manière, le poète peut rendre ce service à l’homme ordinaire, afin que ce dernier (ainsi que le professeur Johnson le déclarait) "sente ce qu’il se rappelle avoir déjà ressenti auparavant, mais qu’il le sente avec une sensibilité plus grande" ; ou bien, même si le message ne lui est pas familier, qu’il nous suggère alors (...) de "sentir que nous sommes plus nobles que nous ne le pensions". »

« une nourrice pour les natures nobles et le bien lire fait de l’homme un être entier ».

« les hommes n’ont jamais pu se débarrasser de la littérature depuis son invention, ne serait-ce que pour un moment. »

* REM. Néo- étant senti comme élément permutable, les comp. sont généralement écrits avec un tiret; certains préfèrent appliquer la règle générale et écrire : néokantien, néoromantisme, etc. (Le grand Robert)

« Jane Ann [la sœur de Barrie] avait quarante-six ans [en 1893]. Toujours aussi dévouée, se sacrifiant comme de coutume. Simple, déjà vieille, mais ayant surmonté le risque de développer la complexion vaniteuse de sa mère. Elle vivait dans le secret de son existence intérieure, qui était si malheureuse et pénible (il n’est plus besoin de le cacher plus longtemps), car elle n’était pas le seul membre de la famille à céder à cette tentation mortelle. Il y avait, en effet, deux démons qui guettaient les enfants de Margaret Ogilvy : la mélancolie et la boisson. Seul le plus fort d’entre eux pouvait résister aux deux forces. Jane Ann, par l’exemple qu’elle avait sous les yeux et par la prévention qu’elle avait conçue contre l’un d’entre eux, s’était battue et avait remporté le combat. Mais, voilà, il semblait maintenant que cette victoire avait laissé une voie à l’autre démon. Son frère savait. De même qu’il était au courant de tous les incidents se produisant par ailleurs. Il me fit part qu’il devait prendre garde à ne pas succomber lui-même. En effet, il y prit garde. Une ou deux fois, cela lui procura un certain bien-être lorsque l’un de ses mondes tomba en ruines. Mais c’est le pire qui lui advint. Ce sentiment ne le gouverna jamais. Et, bien que la mélancolie flotta dans les airs, autour de lui, toute sa vie, il put toujours la contrer, au moment où il le voulut, car il était aussi bien fuyant que courageux, y compris quand l’hérédité avait rattrapé tous les autres et qu’il était à terre. Mais les autres étaient plus faibles et vulnérables que lui. L’impulsion donnée par la renommée et par leur situation ne pouvait les aider qu’indirectement. Alors, ils buvaient ou bien se mettaient au lit pour n’en plus se lever. Encore une fois, tout se passait comme s’il existait quelque effrayant mystère biologique produit par l’union de ce tisseur et de cette fille de maçon. Quelque chose d’inexplicable, qui les remplissait d’effroi, qui les hantait tous. De quelque façon que ce fût, apparemment, qu’ils fussent ou non coupables, chacun de leurs enfants dut payer une impitoyable rançon. »

Avez-vous déjà essayé d'écrire une chanson ?

Catégories:

- Premier grain :

- Deuxième grain :

- Troisième grain :

- A Touch of Frost

- Night Frost, 1992, Constable, London (1995, Bantam, New York)

- Frost at Christmas

- Hard Frost

- Winter Frost

"Si nous sommes incapables d'aimer, c'est peut-être parce que nous désirons être aimés, c'est-à-dire que nous voulons quelque chose de l'autre (l'amour), au lieu de venir à lui sans revendications et ne vouloir que sa simple présence."

"La nuit dernière, je me suis assis là. Toute la nuit, je suis demeuré assis à cet endroit, dans l'attente d'éprouver quelque chose. Elle était ma femme ; elle était mourante et je ne pouvais rien ressentir pour elle. Dieu sait combien il y a d'années que les choses ont commencé à mal tourner pour nous. Quand nous avons découvert que nous ne pouvions pas avoir d'enfants, elle a simplement changé. Nous avons changé. Elle est devenue une femme d'intérieur implacablement fière. Tout devait être nettoyé, propre et rangé. Vous auriez dû me voir à cette époque. J'avais mon travail. Je suis un flic des rues. J'appartiens à tout ceci. Mais ce n'était plus assez bien pour elle désormais. Elle attendait de moi que j'obtienne une promotion, que je sois ambitieux, que je fasse quelque chose de ma vie. Elle voulait que je lui donne un motif d'être fière, voyez-vous. Et elle n'a eu que moi. Elle en est arrivée à être déçue à la fin. Je le sais. J'en suis venu à retarder le moment de rentrer chez moi, afin de ne pas voir cet air de déception sur son visage. Et puis j'ai cessé de rentrer chez moi. Je sais que je n'avais aucune excuse. De toute façon... J'ai... J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ? Je m'étais décidé à quitter ma femme. Le jour même où j'ai trouvé le courage de le lui annoncer, son médecin m'a appelé au poste. "Elle a un cancer. Dix-ans mois d'espérance de vie." Elle avait toujours eu des ennuis avec son estomac. Elle pensait que c'était nerveux, ou ceci ou cela. Quoi qu'il en fût, elle voulut savoir. Elle espérait qu'elle pourrait faire face. Elle parla sans détours. Elle s'accrocha à moi pour la première depuis des années. Elle tremblait de la tête aux pieds. "Tu prendras soin de moi, Billy ? Tu prendras soin de moi, Billy ?" Je lui ai répondu qu'évidemment je serai là pour elle. Je suis sorti et je me suis saoulé. Et j'étais encore saoul quand je me suis retrouvé face à ce dingue qui avait un revolver. Et, avant qu'ils n'aient pu m'en empêcher, je marchais vers lui. Savez-vous à quoi je pensais ? La seule chose qui m'occupait l'esprit était la suivante : "Vas-y, pauvre con, bute-moi ! Finir comme ça ou autrement..." Et pour cet éclatant acte d'héroïsme, j'ai obtenu une médaille. Je pense que c'était le plus beau jour de sa vie pour ma femme. Elle se tenait à côté de moi, à Buckingham Palace. J'avais un haut de forme. Finalement, j'avais accompli quelque chose dont elle pouvait être fière. Et je n'étais même pas là quand elle est morte. Elle aurait apprécié. "Même maintenant, tu me laisses tomber, Billy. On ne peut jamais te faire confiance."

Ce roman aux dimensions d’une longue nouvelle est un classique du genre et, peut-être, la meilleure histoire de fantômes jamais écrite à ce jour, bien qu’il ne s’agisse pas exactement de revenants. Ou, si tel est le cas, pas dans le sens où vous seriez susceptibles d’entendre immédiatement ce dernier terme. Les reliques de nos souvenirs et de nos inconscients peuvent donner naissance à des revenants, sans même oser parler du retour du refoulé – expression que l’on peut mettre au pluriel…

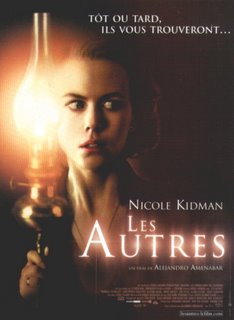

Ce roman aux dimensions d’une longue nouvelle est un classique du genre et, peut-être, la meilleure histoire de fantômes jamais écrite à ce jour, bien qu’il ne s’agisse pas exactement de revenants. Ou, si tel est le cas, pas dans le sens où vous seriez susceptibles d’entendre immédiatement ce dernier terme. Les reliques de nos souvenirs et de nos inconscients peuvent donner naissance à des revenants, sans même oser parler du retour du refoulé – expression que l’on peut mettre au pluriel…Amenabar s’en est inspiré pour son film Les autres,

Catégories :

Les roses du Pays d'Hiver

Retrouvez une nouvelle floraison des Roses de décembre ici-même.

Rechercher sur mon JIACO

Qui suis-je ?

- Holly Golightly

- Never Never Never Land, au plus près du Paradis, with Cary Grant, France

- Dilettante. Pirate à seize heures, bien que n'ayant pas le pied marin. En devenir de qui j'ose être. Docteur en philosophie de la Sorbonne. Amie de James Matthew Barrie et de Cary Grant. Traducteur littéraire. Parfois dramaturge et biographe. Créature qui écrit sans cesse. Je suis ce que j'écris. Je ne serai jamais moins que ce que mes rêves osent dire.

Almanach barrien

En librairie

Où Peter Pan rencontre son double féminin...

Oeuvre de Céline Lavail

Lettres

Voyages

Écosse

Kirriemuir

Angleterre

Londres

Haworth

Allemagne

Venise

New York

Liens personnels

Le site de référence de J.M. Barrie par Andrew Birkin (anglais)

Mon site consacré à J.M. Barrie (français ; en évolution permanente)

Site de la Société des amis de J.M.Barrie (français ; en construction)

Liens affiliés à ce JIACO

Blog Archive

- 2020 (1)

- 2019 (1)

- 2018 (4)

- 2017 (8)

- 2016 (1)

- 2015 (22)

- 2014 (15)

- 2013 (22)

- 2012 (34)

- 2011 (20)

- 2010 (34)

- 2009 (66)

- 2008 (74)

- 2007 (143)

-

2006

(447)

- décembre(21)

- novembre(19)

- octobre(20)

- septembre(21)

- août(33)

- juillet(23)

- juin(43)

- mai(44)

- avril(62)

- mars(50)

- février(51)

-

janvier(60)

- janv. 31(3)

- janv. 30(3)

- janv. 27(1)

- janv. 26(1)

- janv. 25(4)

- janv. 24(3)

- janv. 23(3)

- janv. 22(1)

- janv. 20(2)

- janv. 19(3)

- janv. 18(2)

- janv. 17(1)

- janv. 16(2)

- janv. 15(1)

- janv. 13(5)

- janv. 12(2)

- janv. 11(2)

- janv. 10(3)

- janv. 09(1)

- janv. 08(1)

- janv. 07(2)

- janv. 05(4)

- janv. 04(2)

- janv. 03(2)

- janv. 02(2)

- janv. 01(4)

- 2005 (217)

Archives

-

►

2018

(4)

- ► juillet 2018 (1)

- ► avril 2018 (1)

- ► février 2018 (1)

-

►

2017

(8)

- ► juillet 2017 (6)

- ► avril 2017 (1)

-

►

2015

(22)

- ► décembre 2015 (3)

- ► octobre 2015 (1)

- ► avril 2015 (1)

-

►

2014

(15)

- ► juillet 2014 (3)

- ► janvier 2014 (1)

-

►

2013

(22)

- ► novembre 2013 (1)

-

►

2012

(34)

- ► novembre 2012 (1)

- ► juillet 2012 (12)

- ► avril 2012 (1)

-

►

2011

(20)

- ► décembre 2011 (1)

- ► octobre 2011 (1)

- ► septembre 2011 (1)

- ► janvier 2011 (1)

-

►

2010

(34)

- ► novembre 2010 (1)

-

►

2009

(66)

- ► juillet 2009 (11)

- ► avril 2009 (8)

-

►

2008

(74)

- ► novembre 2008 (1)

- ► septembre 2008 (4)

- ► juillet 2008 (17)

- ► avril 2008 (11)

-

►

2007

(143)

- ► décembre 2007 (8)

- ► novembre 2007 (6)

- ► juillet 2007 (14)

- ► avril 2007 (18)

- ► février 2007 (16)

-

►

2006

(447)

- ► décembre 2006 (21)

- ► novembre 2006 (19)

- ► octobre 2006 (20)

- ► septembre 2006 (21)

- ► juillet 2006 (23)

- ► avril 2006 (62)

- ► février 2006 (51)

- ► janvier 2006 (60)

-

►

2005

(217)

- ► décembre 2005 (62)

- ► novembre 2005 (98)

- ► octobre 2005 (49)